Quoique physicien et membre de plusieurs des principales Académies scientifiques de son époque, Pictet peut prétendre au titre de premier critique en date du processus industriel, aux côtés de son ami Sismondi et dans une moindre mesure de Benjamin Constant, son prédécesseur au Tribunat.

Sa première prise de position critique envers « l’industrie manufacturière » prend la forme d’un discours prononcé en 1803 au Tribunat sur la question des douanes. Pictet connaissait bien l’Angleterre et l’Ecosse, où il avait voyagé en 1775-76, 1787, 1798, 1801 et encore en 1818. Tirant les conclusions des disfonctionnements observés lors de ce dernier voyage, il tenta de mettre sur pied une « Société européenne de bien public », ou « Society for bettering the conditions of the poor », afin de remédier aux conséquences sociales de l’industrialisation à travers une série d’initiatives philanthropiques coordonnées internationalement. Un comité central fut créé à Paris, où Pictet sut gagner à son projet l’appui d’un groupe de libéraux comprenant quelques intellectuels, députés, haut fonctionnaires, banquiers et industriels. D’autres soutiens furent recherchés par lui, et obtenus, en Prusse, aux Pays-Bas, en Pologne et en Russie. Mais le projet capota face à l’opposition résolue des manufacturiers anglais, et face aux soupçons de la police de Metternich, qui soupçonnait de visées révolutionnaires toute association établie à Paris. Même le manufacturier philanthrope Robert Owen, propriétaire des établissements de New Lanarck, estima que son ami Pictet avait conçu un projet de réforme trop ambitieux pour pouvoir être réalisé…

A. Discours prononcé à l’occasion du projet de loi sur les douanes (1803)

La brève paix d’Amiens avec l’Angleterre (1802-03) posa la question de la politique douanière de la France. Pictet pensait qu’un système protectionniste aboutirait à développer en France une industrialisation sur le modèle anglais, une option dont il redoutait les conséquences sociales, ce qui le poussa à plaider pour un système de libre-échange plus favorable selon lui à l’agriculture. En bon disciple d’Adam Smith, il considérait en effet qu’il suffisait de laisser faire les lois du marché pour que les capitaux se dirigent naturellement vers l’agriculture, plus nécessaire que les manufactures à la vie et au bonheur des hommes. Selon lui, l’Angleterre, qu’il avait visitée à plusieurs reprises, offrait le triste spectacle d’une « industrie manufacturière » développée par le mercantilisme du gouvernement au détriment de « l’industrie agricole ».

« Un système […] qui tendrait à encourager trop particulièrement le développement de l’industrie manufacturière dans un pays, nuirait d’autant à l’industrie agricole, en lui enlevant des bras et des capitaux ; et il introduirait dans le corps politique un principe qui tôt ou tard mettrait en péril l’existence même des individus. Je n’irai ni bien loin de nous, ni fort en arrière dans l’histoire pour trouver en fait la preuve de ce que j’avance. Voyez l’Angleterre ! Là on a déjà rompu, du côté dangereux, l’équilibre entre les deux genres d’industrie que nous venons de distinguer. Les Anglais se sont procurés, dans l’excessif développement de leur industrie manufacturière, une prospérité traîtresse qui les rend doublement dépendants. Il faut maintenant que, sous peine de mourir de faim, ils vendent au-dehors les produits de cette industrie, avilis par le fait même d’une multiplication indéfinie, et qu’ils achètent en retour des grains, dont leur sol ne fournit plus la quantité nécessaire à leur subsistance et à leurs besoins factices.

« C’est alors, nous dit l’éloquent commentateur de Smith [1], que la Nation, sous les apparences du faste le plus éblouissant, cache une misère réelle : c’est alors que quelques individus mettent à contribution une masse immense de travail, tandis que les productions les plus utiles, les plus nécessaires même, manquent au plus grand nombre ; que quelques hommes vivent au sein des délices et de la pompe asiatique, quand le peuple est partout mourant de faim et couvert de haillons. C’est alors que les manufactures sont chargées d’ouvriers, quand les bras manquent à l’agriculture ; et que le superflu des ouvriers des villes, au lieu de retourner aux campagnes, préfère la ressource honteuse de la mendicité. […] Ajoutez à ces considérations les inconvénients physiques, moraux et politiques qui résultent de l’entassement des hommes dans un même local, de leur transformation en machines vivantes, et vous m’accorderez qu’il y a un excès à redouter dans l’encouragement des manufactures ; or, il n’y en a point à craindre dans celui de l’agriculture, et les produits de ce genre de travail sont autrement plus nombreux, essentiels, nécessaires, que ne peuvent jamais le devenir ceux d’une industrie locale et temporaire ».

B. « Notice sur l’application de la machine à vapeur à deux objets d’industrie importants » (1818) [2]

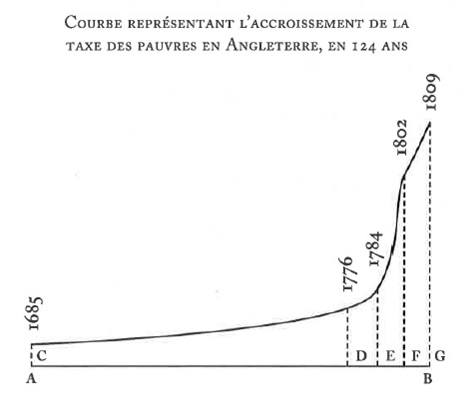

Dans cet article, publié au retour de son cinquième voyage en Grande-Bretagne, Pictet déplore l’explosion du paupérisme sous l’effet de l’industrialisation. Il soutient sa démonstration en se basant sur les montants des prélèvements effectués en Angleterre au titre de la taxe des pauvres, montants qui connaissent une croissance exponentielle dans le dernier quart du 18e siècle et dans les premières années du 19e siècle.

[…] « Lorsque l’admiration qui naît, à l’aspect de chefs-d’œuvre de l’industrie mécanique tels que ceux que nous venons de signaler [3] (et l’Angleterre en renferme bien d’autres) lorsque cette impression, disons-nous, est un peu calmée et qu’on réfléchit aux conséquences des apparitions de ces machines dans la société humaine, on en est plus alarmé que réjoui. La question se complique à mesure qu’on y pense davantage ; et pour y voir un peu clair il faut dresser, en quelque sorte, l’inventaire du bien et du mal, pour découvrir de quel côté est le solde. Nous allons essayer d’établir sommairement ce compte, en commençant par les avantages que procurent ces inventions qui substituent la puissance physique ou mécanique à la main de l’homme.

1° Ces machines fournissent aux consommateurs, à meilleur marché et en général mieux fabriqués, certains articles de nécessité ; elles multiplient ceux de jouissance, et quelquefois de luxe ou de superflu.

2° Elles enrichissent les inventeurs ou ceux qui exploitent ces inventions dans les pays à privilèges ou à patentes. On dit, par exemple, que le chevalier Arkwright, fils de l’inventeur des filatures mécaniques, est actuellement l’un des particuliers les plus riches de l’Angleterre. On porte son revenu (sans doute exagéré) à 200.000 livres sterling.

3° La richesse nationale, étant surtout composée de celle des individus, doit s’accroître dans la même proportion. L’exportation des objets fabriqués en beaucoup plus grande quantité que l’intérieur n’en peut consommer devient une source abondante de richesse commerciale.

Voilà pour le crédit de notre compte : passons au débit.

- Chaque machine, qui abrège et perfectionne un ouvrage manuel, l’enlève aux mains qui le fabriquaient, et les paralyse jusqu’à l’époque incertaine, et toujours plus ou moins distante, où elles trouveront un nouvel emploi, qui leur sera probablement enlevé par une nouvelle machine dès qu’un inventeur y trouvera du profit. Voilà une source de malaise, d’inquiétude et de pauvreté ouverte dans la nation, en même temps que celle de richesse l’a été pour l’inventeur de la machine et pour ceux qui trafiqueront de ses produits.

- Les objets antérieurement manufacturés, du genre de ceux que la machine perfectionne, en abaissant leur prix, éprouvent dans les magasins du marchand, en gros ou en détail, une dépréciation considérable, qui lui occasionne ce qu’il appelle une perte sèche.

- L’avantage d’obtenir à meilleur prix certains objets de nécessité ou de jouissance que produit l’action mécanique est plus que compensé pour les classes pauvres par la baisse générale de la main d’œuvre, effet constant de l’emploi des machines. L’ouvrier qui ne gagne que peu ou rien est hors d’état d’acheter même ce qui est à bon marché.

- Le travail de la machine remplaçant avec avantage l’adresse de la main, donne au propriétaire la tentation, et la malheureuse faculté d’employer des enfants pour suppléments mécaniques ; on les enlève ainsi à l’éducation, dans l’âge de l’éducation, et au détriment de leur constitution physique et morale, on en fait, pour leur courte vie, des machines, et des bien méchantes machines sociales.

- La rapide, et quelquefois énorme production de la machine, et le bas prix de ce qu’elle fabrique, provoque une exportation considérable de ces produits chez les nations voisines. Celles-ci se persuadent que l’argent qu’elles mettent volontairement à acquérir ces produits étrangers est un tribut levé sur leur propre industrie ; on intéresse leur amour-propre à essayer l’imitation ; elles se laissent sottement inoculer la maladie des machines ; et les gouvernements, loin de chercher à la guérir, la fomentent d’ordinaire en essayant de soulager les malades par le système prohibitif.

- Ce système s’établit, avec son funeste cortège de conséquences :

– Conversion arbitraire des transactions les plus ordinaires et les plus légitimes du commerce en délite et en crimes.

– Démoralisation des habitants sur deux frontières contiguës par la contrebande, suite nécessaire et inévitable des appâts qu’on présente.

– Guerre sourde de nation à nation, au milieu de la paix, et guerre entretenue par une véritable et nombreuse armée, dont le mobile ne peut guère être l’honneur et est presque toujours la cupidité.

– Gêne et entraves sans fin dans les communications commerciales, littéraires, scientifiques ; dans les voyages propres à étendre les connaissances, et les bienfaits de la civilisation.

– Diminution de bien-être et de jouissance dans la masse des consommateurs, qui payent plus cher un article moins bien fabriqué pour l’ordinaire.

– Enfin, grande fatigue dans les gouvernements, pour soutenir artificiellement cette lutte d’une industrie qui à pris une fausse direction, et qu’on s’obstine à substituer à telle industrie naturelle que favoriseraient le sol, le climat, les localités, des habitudes antérieures qui avaient formé ce sillon commercial dont on ne sort guère sans plus ou moins d’inconvénients.

Etablissons maintenant notre compte.

– D’une part une nation s’enrichit, ou semble s’enrichir.

– D’autre part, une masse de maux de plusieurs genres afflue dans la société.

De quel côté est le solde ? Certainement du côté défavorable au bonheur général et proclamé de toute association ».

« Mais, examinons d’un peu plus près le gain apparent, la prétendue prospérité de la nation à machines.

La richesse industrielle s’y accumule, mais chez un nombre d’individus peu considérable comparativement à la masse entière ; l’homme enrichi par la machine emploie ses gains à multiplier les sources de sa fortune, et la main-d’œuvre baisse d’autant chez l’ouvrier pauvre ; ainsi, la rupture d’équilibre entre les deux classes extrêmes de la société s’augmente de plus en plus ; la première voit croître ses trésors, la seconde son nombre et sa misère. Ces deux progressions si divergentes ont un terme qui peut effrayer.

Et si chez la nation ainsi enrichie, un vice radical dans la législation impose à une partie de la population la nécessité d’entretenir l’autre ; alors, aux causes de pauvreté croissante que nous venons d’indiquer dans cette dernière se joint l’influence fatale et antilaborieuse de toutes ces mesures qui, en préparant des secours à l’indigence quelle qu’en soit la source, concourent avec la paresse et le défaut d’éducation et de ressources préparées, à propager réellement cette indigence, lorsqu’on croit ne faire que la soulager ; alors enfin, à mesure que la nation croit s’enrichir, la taxe imposée sur cette richesse s’augmente dans une proportion peut-être encore plus grande ; et riches et pauvres souffrent ; les uns, sans le dire, ou seulement tout bas ; les autres, en réclamant des secours avec des instances qui ressemblent à des menaces.

Et pour qu’on ne nous accuse ici, ni d’exagération, ni de mettre en avant une théorie imaginaire, nous allons l’appuyer d’un fait reconnu et déploré en Angleterre. C’est l’augmentation rapide de la taxe pour l’entretien des pauvres, à mesure que la soi-disant richesse nationale s’est accrue. En voici le tableau, à cinq époques différentes ; le premier intervalle est de près d’un siècle, les autres de sept à huit ans, dans la période qui répond à la plus grande activité dans l’emploi des machines ».

Taxe des pauvres en Angleterre

| Années | Livres sterling | Intervalles |

|---|---|---|

| 1685 | 665.362 | - |

| 1776 | 1.720.316 | 91 ans |

| 1784 | 2.167.749 | 8ans |

| 1802 | 5.313.000 | 18 ans |

| 1809 | 7.000.000 | 7 ans |

« Et comme la quantité, présentée en chiffres, offre des notions moins distinctes que lorsqu’on les met sous la forme de lignes, nous allons représenter ce résultat par une courbe [figure], dont l’axe AB répond aux 124 années écoulées, et les ordonnées CDEFG sont proportionnelles aux taxes correspondantes à chacune des époques indiquées.

L’ascension rapide de la courbe qui passe par leurs extrémités indique l’augmentation prodigieuse de ces taxes dans des intervalles de temps fort courts. Nous regrettons de ne pas avoir de données générales au-delà de 1809. Mais nous savons par exemple que la portion de ces taxes qui se distribue en secours à domicile était en 1809 de 276.860 livres sterling et qu’en 1817 elle s’est élevée à 415.465 livres sterling. Si la totalité de la taxe des pauvres a suivi la même progression (ce qui est fort probable), elle à dû passer en 1817 dix millions et demi sterling. Est-ce être riche, et surtout heureuse, comme nation, qu’avoir des pauvres à soudoyer pour une somme de deux cent soixante-deux millions et demi de francs ? »

[1] Il s’agit de Garnier.

[2] In : Bibliothèque Universelle (série Sciences et Arts), t. 9, pp. 52-65.

[3] Il s’agissait de la description d’une imprimerie à Londres et d’une fabrique de cardes à Manchester.