L’école d’Ingénieurs comme créatrice de profits et pourvoyeuse d’emplois au travers du transfert de technologie

L’ École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) est devenue le centre de l’attention vaudoise dès les années 2000 et la présidence d’Aebischer. L’école est vue, par les yeux des politiciens aussi bien que ceux des patrons de l’industrie, comme le « moteur de croissance » du canton. Cet état de fait est la suite d’un développement historique. Ayant débuté comme une école affiliée à l’Université de Lausanne, elle n’a cessé de prendre de l’ampleur et d’intégrer de nouveaux domaines de recherche, en parallèle au développement technique du 20ème siècle. Ce développement de nouveaux domaines est aujourd’hui regroupé sous la dénomination d’innovation, véritable mot pivot du programme mené par l’état et l’industrie. Face aux enjeux environnementaux, médicaux ou encore sociaux, il s’agit de trouver des solutions qui puissent à la fois créer de la richesse et apporter une réponse à ces problèmes. Ainsi se développent de nos jours la robotique, les biotechnologies, l’informatique, les nanotechnologies, les sciences cognitives, les drones, la blockchain, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle qui représentent des domaines inexplorés, dont la transformation en produits permettrait un avantage compétitif, de la création de valeur en suisse face aux autres pays. Dans l’optique du groupe Nos futurs, qui remet en cause le bien fondé de ce solutionnisme technologique et financier face aux problèmes sociaux et environnementaux, ce texte présente, au travers de l’exemple de l’EPFL, le développement du système institutionnel de la recherche qui est devenu le pilier de notre société technocratique.

Ce qui nous interpelle en nous intéressant au fonctionnement de l’EPFL, c’est l’importance de ses activités de recherche. On imagine tout d’abord l’école comme un lieu de formation, où les étudiant⋅e⋅s viennent acquérir un bagage de connaissances qui leur sera bénéfique dans leur parcours de vie. Cependant, son objectif n’est pas seulement de produire de la connaissance, mais également de développer des technologies que la société, au travers de l’état et du secteur privé, lui demande. Être une école d’ingénieurs implique un rapprochement entre le domaine académique et le domaine industriel. Dans ce texte, nous voulons montrer que ce rapprochement s’est fortement renforcé ces dernières années. Une série d’institutions et de mécanismes ont en effet été mis en place, visant à faciliter le transfert de technologie, c’est-à-dire l’adaptation de recherches en laboratoire en technologies commercialisables. La volonté est aujourd’hui la création d’emplois via l’innovation. Nous allons ainsi montrer comment il revient à l’état d’assumer une part croissante des coûts de la recherche, alors que le secteur privé récupère les productions les plus juteuses pour son plus grand profit. Dans le même temps, il nous apparaît que les moyens et montants engagés soumettent la recherche à un impératif de rendement, les projets étant sélectionnés prioritairement selon leur potentiel de création de richesse.

Un centre de recherche, pas seulement une école

On pourrait penser qu’une institution comme l’EPFL est destinée principalement à la formation des étudiants. Mais cela ne correspond pas à la situation réelle. Il faut rappeler que l’enseignement n’est pas son seul objectif ! En effet, l’école à 3 missions : la formation, la recherche et l’innovation. Chacune de ces trois missions est dotée d’importants moyens. La composition du personnel employé par l’école permet de mieux évaluer l’importance prise par la recherche et l’innovation. L’EPFL emploie 6000 collaborateur-trices, un chiffre qu’il faut comparer au nombre d’étudiant-e-s, 8000. Il y a ainsi presque un-e salarié-e pour un-e étudiant-e, mais il est difficile d’imaginer que chacun des salariés suive un étudiant ! Les rôles assurés par le personnel se divisent dans les catégories suivantes1 :

- Un tiers consiste en des collaborateurs administratifs et techniques. Ils assurent les nombreuses tâches nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des grandes ambitions de l’institution. Entre autres, il faut mettre en place les systèmes informatiques, assurer la surveillance et la sécurité, effectuer les tâches préparatoires en laboratoires, assister la direction de l’école dans les tâches administratives, écrire les articles et communiqués du site web et du journal interne et enfin gérer les 13 sections de l’école qui correspondent à autant de domaines d’ingénierie2.

- La direction des laboratoires est assurée par les professeurs3.Leur emploi du temps est partagé entre recherche et publications, administration de leur laboratoire et enseignement. Les statistiques en dénombrent 270, ce qui se rapproche du nombre de 350 laboratoires présenté sur le site de l’école4. Environ 200 maîtres d’enseignement et de recherche, professeurs titulaires et chargés de cours peuvent y être ajoutés, assurant des fonctions similaires allant de l’enseignement à la conduite d’un groupe de chercheurs.

- Un deuxième tiers est composé de doctorants. Il s’agit de jeunes diplômés qui effectuent un projet de recherche rémunéré au sein d’un laboratoire. Ce projet est l’occasion pour les doctorants de compléter leur spécialisation dans un domaine particulier5. Ils pourront ensuite poursuivre une carrière académique ou être engagés dans l’industrie. Leur fonction inclut de participer à l’enseignement en tant qu’assistants, c’est à dire en organisant les séances d’exercices et en répondant aux questions.

- Environ 1500 collaborateurs scientifiques sont engagés pour se concentrer sur la recherche. Ils n’ont pas de rôle d’assistant et n’effectuent donc pas de tâches d’enseignement.

Une bonne partie du travail du personnel ne se concentre donc pas autour de l’enseignement. Le travail administratif et technique comprend aussi bien le soutien à la recherche que de rendre possible la gestion de l’accueil des étudiants. Les professeurs et assistants-doctorants effectuent un double rôle d’enseignement et de recherche. Sans avoir de chiffres précis sur une répartition des emplois du temps, l’observation de l’auteur de ce texte est que le temps alloué à la recherche dépasse celui dédié à l’enseignement6. L’intérêt poursuivi par les chercheurs est bien d’effectuer de la recherche, ce qui va les conduire à se réserver plus de temps pour poursuivre un travail focalisé et une potentielle application. Cet intérêt s’aligne sur les objectifs de l’école, qui est de promouvoir une recherche de haut niveau, de devenir un établissement de « pointe » au niveau mondial. Enfin, la Confédération soutient également cet objectif, car son but est de favoriser l’apparition de nouvelles technologies, qui pourront être commercialisées par des entreprises industrielles privées. Le rôle attendu par l’EPFL se concentre donc fortement autour de la recherche et de l’innovation. Cela conduit les politiques, les membres issus de l’école, ainsi que les acteurs privés à mettre en place une collaboration. Le but est d’intégrer les besoins en recherche de l’industrie dans un souci d’efficacité, d’augmentation des profits pour les entreprises et des bienfaits pour la société.

Une collaboration avec l’industrie aujourd’hui assumée

L’EPFL mène de nos jours une importante activité de recherche, qui répond aux besoins de la confédération et de l’industrie de développer de nouvelles technologies et produits. Or, cette situation est le fruit d’une évolution qui s’est progressivement mise en place au cours du siècle dernier. En effet, au début du 20ème siècle, la collaboration entre ces deux milieux était plus ténue. L’EPFL avait alors pour nom l’École spéciale et était rattachée à l’Université de Lausanne. La politique adoptée à cette époque est celle d’une limitation des contacts avec l’industrie. La direction de l’Université « insiste pour donner d’abord un enseignement général avant de fournir des spécialistes ». L’état de Vaud montre également un soutien limité aux nouvelles filières de l’École spéciale, ainsi qu’à l’implantation de sites industriels sur son territoire. Pour pallier à ce qu’elle estime être un manque, l’école pratique alors une « stratégie qui consiste à engager des privat-docent en vue d’en faire des professeurs extraordinaires »7 . L’enseignement des machines électriques ou de l’électro-chimie par exemple était mal accepté car il était une connaissance issue de l’application, de l’industrie. Ce qui explique le statut « extraordinaire » des professeurs et le recours à des privat-docent, professeurs dont les cours étaient financés par les étudiants.

Une plus grande acceptation des liens de l’école d’ingénieurs avec l’industrie s’est progressivement installée. Les étudiants partant en majorité dans la sphère privée après leurs études, il a s’agit de mieux les préparer au milieu de l’industrie. L’objectif de l’école d’ingénieurs étant de développer des technologies industrielles, cela semble bien une nécessité. En 1970, un article dans le journal interne de l’école constatait que l’étudiant se sentait « paumé » lors de son entrée dans le monde industriel8. C’est dans l’optique de pallier à cette inadaptation que sont introduits les stages en industrie dans les années 1990. Il faut comprendre ces besoins comme une convergence : les industries obtiennent les spécialistes qu’ils demandent, et les étudiants intègrent ce que les instances politiques donnant la direction à l’école attendent d’eux. On en arrive à la situation actuelle, où il n’a jamais autant semblé que les études sont une préparation au monde du travail.

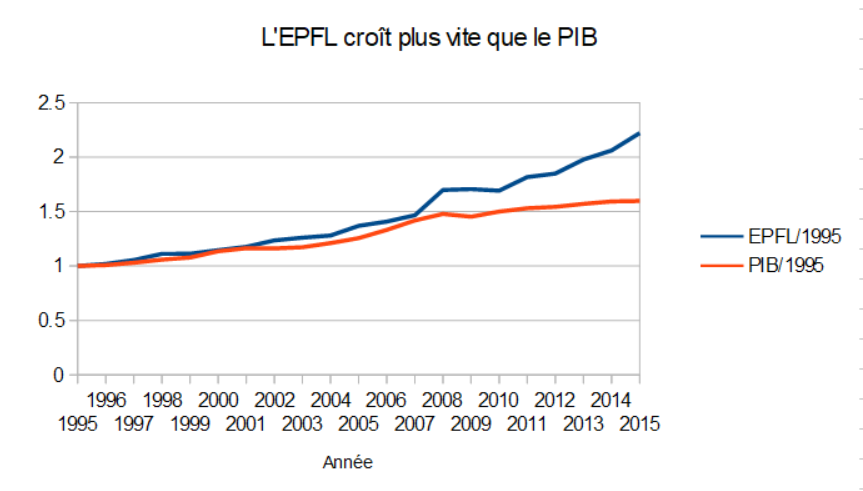

L’école prend rapidement de l’importance au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle. Elle est séparée en entité indépendante de l’Université de Lausanne en 1969. Dix ans plus tard, elle déménage pour le site d’Ecublens, dans un nouveau complexe de bâtiments qui va lui donner la possibilité de s’étendre dans le futur. Le nombre d’étudiants et du personnel quadruple, de 1982 à 2017. La croissance du personnel et du budget est constante. En 20 ans, de 1996 à 2016, le budget a ainsi un peu plus que doublé9. Des nouveaux domaines d’ingénierie s’ajoutent avec les années : le génie civil se développe dans les années 60, puis l’informatique à partir des années 70. En 1990, s’y ajoutent la micro-technique et les sciences de la communication, les sciences de la vie font leur entrée dans les années 2000. Robotique, traitement de données, ingénierie médicale : l’apparition de ces domaines s’explique par les technologies attendues par la société, qui représentent autant d’opportunités de développement pour l’école. Et d’opportunités de développer des nouvelles technologies : de même pour la transformation de la section du génie rural en ingénierie de l’environnement.

Cette évolution témoigne d’une prise d’importance des recherches menées par l’EPFL, nourrie par les attentes de l’état et des acteurs privés par rapport au domaine de l’ingénierie. Un rôle majeur, de développement de nouvelles technologies et de création d’emplois, est de plus en plus demandé, et assumé par l’EPFL.

Ce qui amène l’école à prendre le rôle, ces dernières années, d’acteur direct dans la création d’emplois. Elle encourage en effet ses étudiants à devenirs des entrepreneurs, via le lancement d’une nouvelle faculté de Management de la Technologie, ainsi que le lancement de nouveaux programmes comme EPFLinnovators. Celui-ci vise à « offrir à ses meilleurs doctorants la formation, l’expérience et les conseils indispensables pour devenir les entrepreneurs de demain », via « un stage dans un milieu non académique »10. Un parc est fondé par le président de l’EPFL en 1991 à côté de l’école pour accueillir les entreprises. Il porte le nom de Parc Scientifique d’Ecublens à ses débuts, puis est renommé en Innovation Park. C’est un espace de bureaux à louer pour les startups ainsi que les multinationales désirant un bureau sur le campus. Le lieu matérialise la politique qui vise à « former des synergies » entre les acteurs de la recherche et les acteurs commerciaux. Ainsi, la mise en place des stages en industrie, les programmes pour former des entrepreneurs et les soutenir à leur démarrage, et l’espace et la visibilité offerte aux entreprises sur le campus, sont autant d’initiatives administratives permettant le rapprochement avec l’industrie et le milieu économique. Ce sont notamment cette nouvelle orientation et la forte croissance de l’EPFL qui nous interpellent.

La stimulation de l’emploi et du PIB par les startups

Le transfert de technologie, c’est à dire l’adaptation des recherches menées en laboratoire, dans le milieu académique, en technologies commercialisables par l’industrie, prend souvent la forme d’une entité intermédiaire : la startup. Pour l’état, elle est une solution pour stimuler la création d’emploi, alors que pour le privé elle représente un investissement juteux.

Au niveau de l’EPFL, la vice-présidence à l’innovation est chargée de mettre en pratique la collaboration entre l’académie et l’industrie. Il s’agit d’une unité administrative de l’école, placée sous la direction, qui se définit comme l’interface entre l’EPFL et les milieux économiques11. Une partie du travail de ses collaborateurs est de faciliter la participation des entreprises existantes, PME et multinationales, aux recherches issues de l’EPFL :

- Le programme Alliance permet de mener des projets de recherche communs entre laboratoires et acteurs privés. Il s’agit de renforcer la collaboration afin de s’assurer que la recherche poursuivie puisse être applicable dans le milieu industriel.

- La possibilité est offerte de financer des « projets d’entrepreneuriat à fort potentiel ». Cela permet aux entreprises d’investir dans les sujets qu’ils considèrent importants pour l’avenir de leur commerce, ainsi que de mener une opération publicitaire, en associant leur nom à l’école.

- L’accompagnement dans les procédures pour ouvrir un bureau au parc de l’innovation. L’entreprise bénéficie alors « de la proximité des chercheurs de l ‘EPFL et de ses infrastructures ». Il s’agit de multiplier les occasions de contact et de collaboration, ainsi que d’augmenter sa visibilité pour engager les diplômés.

Le second aspect du travail mené par la vice-présidence à l’innovation est l’encouragement à la création de startups, véritables structures emblématiques du transfert de technologie. Celles-ci sont le plus souvent fondées par des anciens collaborateurs académiques. En effet, passé un certain stade dans leur projets, doctorants, professeurs et affiliés souhaiteront apporter le fruit de leur recherche sur le marché. Ne trouvant pas de partenaire industriel prêt à investir dans leur idée, ou voulant garder une certaine paternité dessus, ils fondent donc une start-up. L’office de transfert de technologie, bureau affilié à la vice-présidence de l’innovation, est responsable de gérer la propriété intellectuelle et l’accès aux infrastructures pour ces nouvelles entreprises. Il s’agit donc de rendre possible une migration progressive d’une technologie, de sa recherche dans un laboratoire vers ses bureaux au parc de l’innovation.

Les startups sont les structures qui permettent le mieux l’innovation. En effet, leur échelle réduite, leur personnel limité leur permet une grande flexibilité dans l’organisation. Comme une start-up, au contraire d’une grande entreprise, n’a pas de procédure déjà établie, elle est libre de définir les moyens et technologies utilisé pour atteindre ses objectifs, sans avoir besoin de l’aval d’un grand nombre de personnes. Elle permet également de se concentrer sur un seul thème de recherche et développement, ce que les grandes entreprises ne peuvent souvent se permettre qu’à des coûts élevés. La start-up permet donc aux grandes entreprises de déplacer les coûts dus à l’innovation. Le scénario « idéal » se déroule ainsi : une personne ou un petit groupe d’entrepreneurs, motivés par la « vision » d’une nouvelle technologie et un grand gain futur potentiel, fonde une structure grâce à un investissement initial (seed funding). Ils développent alors leur produit, avec un salaire faible voire nul durant les premières années, tout en tentant d’attirer l’attention des clients et investisseurs, dans un contexte très concurrentiel. Si ces derniers sont acquis, vient alors une phase de consolidation du produit, celui-ci devant faire ses preuves en vue de sa commercialisation. Au terme d’une période d’environ dix ans, la start-up couronnée de succès entre alors dans la cour des « grands » : soit elle est rachetée par ceux-ci, soit elle collabore avec eux. Cependant, la réussite est rare : on parle de 90% d’échec parmi ces nouveaux businesses… Et, après dix ans, la majorité forme des PME d’une dizaine d’employés12. L’essentiel du risque lié à l’innovation est assumé par des individus. En cas de faillite, la perte se répercute sur la société, fournisseurs et employés n’étant pas payés. Une part importante des investissements « initiaux » dans les startups sont réalisés par de l’argent public. Ainsi, l’EPFL elle-même encourage leur création : son programme Innogrants13 a soutenu la création de plus de 50 structures pour un montant de plus de 10 millions. L’EPFL est parfois le premier client des jeunes entreprises, leur assurant les premiers débouchés14. La Forge est un espace subventionné accueillant les jeunes entrepreneurs, alors que le Garage héberge les anciens collaborateurs de l’EPFL. Situé tous deux à l’Innovation Park, ils permettent à leurs membres de conserver un contact proche avec les laboratoires dont ils sont issus, ainsi que de profiter des infrastructures entourant l’EPFL (équipement de recherche, métro, restaurant, centre sportif).

À l’échelle du canton, les structures de soutiens aux startups se multiplient. Ces structures travaillent en collaboration et leurs tâches semblent souvent se recouvrir. Innovaud regroupe les parcs scientifiques d’Ecublens, d’Yverdon, de Sainte-croix, d’Orbe, ainsi que les Ateliers de Renens et le Biopôle de l ‘UNIL. Innovaud15 se donne pour mission d’accompagner, via des séminaires de formations, de promouvoir , via une communication médiatique, et enfin de soutenir, via des prêts, les startups. La Fondation pour l’Innovation Technologique, dont le siège se situe au Parc de l’Innovation, accorde également des prêts et bourses, notamment au travers du programme Innogrants. Elle reçoit des contributions du canton de Vaud, de la ville de Lausanne et de l’EPFL, mais également d’entreprises privés, comme Bobst et la BCV et d’individus, tel Bernard Vittoz16. Au niveau fédéral enfin, c’est Innosuisse qui fournit un soutien au startups. Elle finance ainsi également le programme Innogrants ainsi qu’Innovaud.17

Nous assistons donc à une série de dispositifs mis en place pour soutenir le transfert de technologie et l’innovation au travers de la création de nouvelles entreprises et la poursuite de partenariats stratégiques entre laboratoires et multinationales : investissements directs, offre d’accès aux infrastructures académiques, et formation, aussi bien via des cours spécialisés que via le cursus standard. La poursuite de cette logique instaure une prise en charge par la collectivité des risques de l’innovation, alors que les bénéfices retomberont essentiellement dans la sphère privée. L’objectif de l’état au travers de ces structures est de favoriser la création d’emplois. L’espoir est que les nouvelles entreprises vont stimuler celles déjà existantes en leur demandant des services. Dans le discours politique, il s’agit ainsi toujours de créer des « synergies locales » entre les acteurs. Le paradoxe est à relever : on veut faciliter le contact direct, alors que les startups se basent sur les Nouvelles Technologies de l’Informatique et de la Communication, celles-là même qui depuis quelques années permettent délocalisation et automatisation croissante. C’est finalement le pari désespéré de l’état : tenter à tout prix de créer des emplois dans nos régions, malgré l’orientation des nouvelles technologies vers un marché forcément mondialisé et fortement concurrentiel.

Les ingénieurs et chercheurs formés sont promoteurs de nouvelles applications et produits

Nous avons vu que les startups sont des acteurs importants dans le transfert de technologie, soutenus à la fois par l’état et les entreprises commerciales. Mais elles ne sont pas les seules : des institutions fédérales y participent également, dans le but de soutenir l’innovation dans les PME et grandes entreprises. Entre la recherche académique destinée à l’application, ces établissements et l’industrie, une majeure partie des étudiants formés sont employés au développement de nouveaux produits.

Les instituts de recherche sont en effet une autre forme de soutien apporté aux entreprises à la commercialisation de nouvelles technologies. Financés par la Confédération, ils collaborent avec les écoles d’ingénieurs. Ainsi, le domaine des Écoles Polytechniques Fédérales regroupe les écoles de Lausanne et Zurich, mais également l’Institut Paul Scherrer, actif dans la recherche nucléaire et médicale, le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) ainsi que l’institut de recherche IDIAP en intelligence artificielle. La Confédération soutient un grand nombre de ces instituts de recherche18. Le Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) à Neuchâtel, entretient des liens particulièrement forts avec l’EPFL, son comité directeur étant formé de personnalités de l’école ainsi que de grandes entreprises19. Cet institut se présente comme un « catalyseur du transfert de technologie et du savoir-faire entre la science et l’économie ». Son personnel s’élève à 400 personnes et son budget à 80 millions, à 70% de source publique. Il effectue, sous mandat d’entreprises privées, des recherches et expertises que celles ci ne peuvent se permettre de financer. Le point commun de ces institutions est de mettre en avant une recherche dédiée à l’application, en se vantent de travailler en relation étroite avec les experts issus du monde industriel et donc de mieux intégrer leurs besoins. Avec les contacts qu’ils entretiennent avec les laboratoires du domaine académique, ils forment une continuité dans le transfert de technologie. Cela est dû aux attentes toujours plus grandes et sophistiquées de l’industrie. Il est probable que les recherches demandent plus de ressources, les hautes technologies devenant plus complexes au fil de l’avancée technologique. Il en résulte un surplus de formation : tout le monde doit être plus spécialisé pour répondre aux besoins de l’industrie.

Il serait ainsi faux de croire que la majorité des doctorants issus de l’EPFL se destinent à une carrière académique. Dans un sondage réalisé à l’interne de l’école, après leur thèse, plus de la moitié expriment vouloir un poste dans le secteur privé20. L’établissement se vante, de plus, que 65% des doctorants feraient carrière dans l’industrie par la suite21. Le doctorat permet donc à certain-e-s de réaliser une formation supplémentaire, aux frais de la collectivité, qui leur permet d’acquérir le savoir nécessaire à certains postes dans le domaine privé. Le parcours académique n’est ainsi pas compris comme une formation de la personne, mais est davantage vu comme un service à l’industrie. Former les étudiants ayant eu un coût, il est attendu que ceux-ci produisent de la richesse en retour (sous forme de création d’emploi et d’impôts).

Les instituts de recherche, les programmes de transfert de technologie, le soutien aux startups représentent des investissements élevés de la part de l’état. Le financement des hautes écoles se porte à près de 8 milliards au total22. Devant de tels coûts, il devient nécessaire pour l’état de s’assurer que les recherches menées aboutissent à des applications. Il doit y avoir un retour sur investissement pour la société… Le budget de l’EPFL s’élève à quelque 940 millions, dont 620 millions directement financés par la Confédération sous son budget pour la formation, la recherche et le développement. Le reste est financé par des acteurs « tiers », qui correspondent à des institutions suisses indépendantes financées par la confédération, à des fonds européens, ainsi qu’à des fondations privées. Parmi ces acteurs « tiers » se trouvent le Fonds National Suisse pour la Recherche (FNS) et la Commission pour la technologie et l’Innovation (CTI), renommée récemment en Innosuisse. Ils jouent le rôle consistant à encourager la compétitivité et la performance de la recherche académique. Professeurs, doctorants et entrepreneurs peuvent obtenir financement en présentant un dossier de leur projet. Le but poursuivi est de sélectionner les projets et les candidats jugés les plus « prometteurs », ceux qui conduiront à la création de richesses et d’emplois. Une certaine régulation par la compétition est visée : seuls les meilleurs candidats resteront.

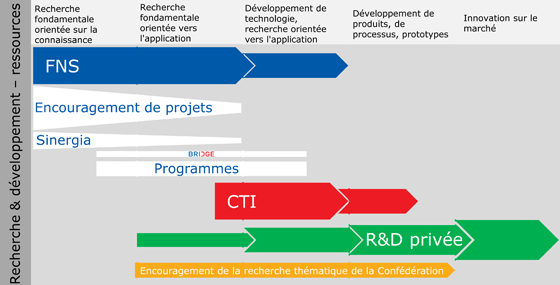

La CTI a pour mission spécifique d’encourager le transfert de technologie. On la retrouve ainsi comme pourvoyeuse de fonds pour le programme Innogrants de l’EPFL (l’investissement initial dans les startups) et dans le budget du CSEM. De son côté, le FNS est investi d’« encourager la recherche dans toutes les disciplines scientifiques ». Il alloue ses fonds à des projets menés dans les milieux universitaires principalement, statuant que les recherches à caractère appliqué devront demander leurs moyens ailleurs. La volonté est ainsi de séparer le financement en deux organes, l’un spécialisé dans la recherche d’application, la CTI, et l’autre, le FNS, dans la recherche fondamentale. Cependant, à bien y regarder, la distinction n’est en pratique pas aussi claire. Comme on peut l’observer à partir d’un schéma23 issu du site de la fondation, il faut comprendre ici la recherche fondamentale comme une première étape vers le développement d’une technologie destinée à être développée sur le marché.

La « recherche fondamentale orientée vers l’application » est une bonne désignation de la majorité des recherches financées par le FNS. Sur les quelques 4800 projets depuis 1972 soutenus par le FNS24, une forte proportion de ceux-ci vise à l’amélioration et l’optimisation de technologies. Des exemples peuvent être cités pour toutes les facultés de l’école. En informatique sont menés des projets sur les interfaces agréables pour l’utilisateur, ainsi que sur l’architecture de serveurs pour les centres de données. En mathématiques on développe des méthodes statistiques pour l’analyse de risques et les simulation de flux. Le développement de nouveaux outils d’observation biomoléculaire mobilise des chercheurs en sciences de la vie, en physique et en électronique. En science de l’environnement est évaluée l’utilisation de résidus de canne comme bio-carburants, et en génie civil les caractéristiques de bétons alternatifs. On parle bien d’une école d’ingénieurs. Au vu de l’importance prise par « la recherche fondamentale orientée vers l’application », il semble nécessaire de séparer la recherche en 3 catégories : « la recherche pour la connaissance », « la recherche fondamentale » et « la recherche applicative». En effet, la recherche fondamentale, telle que mentionnée dans les discours aujourd’hui, est principalement comprise comme la recherche menée par les universités qui aura un retour financier dans le futur. Il semble ainsi plus clair de la séparer de la recherche pour la connaissance, et ce d’autant plus que l’essentiel des moyens sont mobilisés en vue de l’application. Sur les un peu moins de 50 millions distribués aux projets à l’EPFL25,la moitié au moins est donc attribuée à des domaines visant une application directe. Les plus grandes parts du gâteau vont aux sciences de l’ingénieur (15 millions) et à la physique (10 millions), sachant que le Swiss Plasma Center, un centre sur de recherche sur la fusion nucléaire est intégré à l’École. De même, L’institution est le miroir de la tendance suisse, les domaines les plus receveurs étant dans l’ordre la médecine, puis les autres sciences techniques, et enfin les sciences sociales. Au niveau suisse, 170 millions sont donc réservés à la médecine, 155 millions aux autres sciences techniques et enfin 95 millions aux sciences sociales. Et, en consultant le rapport annuel profil 2017 ainsi que les autres brochures promotionnelles, les signes ne trompent pas : c’est bien la logique de l’application qui est mise en avant, par des articles sur le programme national de recherche 62 concernant les matériaux intelligents26, sur les startups et innovations qui ont vu le jour en Suisse27, ou sur les succès du programme BRIDGE, destinés à soutenir les chercheurs à passer à l’application.

Comment la recherche et le développement sont collectivisés par la confédération ?

Nous considérons ainsi que le rapprochement entre la recherche publique et les entreprises commerciales produit deux effets. D’une part, le développement de nouveaux produits et technologies sont de moins en moins assumés par les acteurs privés, celles-ci se tournant vers le secteur public pour partager les risques. D’autre part, le milieu académique adopte une logique accrue de concurrence, de rendement et d’efficacité.

Nous soutenons que les hautes écoles telles que l’EPFL effectuent une recherche au service du secteur privé. On peut qualifier cette recherche comme « exploratoire ». De nombreuses idées y sont évaluées selon leur potentiel d’application. Bien sûr, peu de projets passeront la rampe. Pour ceux qui se révèlent applicables par contre, les mécanismes du transfert de technologie entrent alors en jeu. Plus la technologie en question se rapproche de la commercialisation, plus les investisseurs et commanditaires de la technologie deviennent privés. Nous dénonçons alors une véritable « collectivisation des risques » : il revient aux hautes écoles de mener une recherche sur les technologies potentielles, alors que les profits tombent dans le privé. « Cette recherche fondamentale, seule l’état peut aujourd’hui l’assurer. Les entreprises n’ont pas les moyens de le faire », affirmait dans un entretien Patrick Aebischer28. La frilosité des entreprises à dépenser des millions en recherche et développement trouve son explication dans un contexte de concurrence à l’échelle mondiale. Les recherches fondamentales, incertaines, ne peuvent être menées alors qu’il s’agit, d’une part, de limiter les coûts pour rester compétitif, et d’autre part, de faire miroiter un retour sur investissement aux actionnaires. Il est donc logiquement préférable pour les entreprises de se reposer sur la collectivité pour poursuivre la recherche fondamentale, financée par les impôts. Alors que ces mêmes multinationales sont les championnes de l’ « optimisation fiscale » pour éviter les impôts.

On pourrait nous rétorquer que les entreprises participent aussi au financement de la recherche fondamentale. Une partie du budget de l’EPFL n’est pas assurée par des acteurs publics. Or, dans de nombreux cas les mandats de recherche demandés par les entreprises sont choisis spécifiquement pour les bénéfices qu’ils vont lui rapporter. La vice-présidence à l’innovation de l’école se vante de permettre des partenariats « stratégiques » entre les laboratoires et les industriels. Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot ? Il peut s’agir de profiter d’un domaine d’expertise dont les chercheurs de l’École disposent. L’entreprise se limite à investir dans les domaines dont elle estime qu’ils vont lui permettre la commercialisation de nouvelles technologies. Durant ce processus de recherche académique, des chercheurs se formeront sur le développement de ces technologies. L’entreprise pourra par la suite engager ces doctorants et collaborateurs issus de l’école pour continuer le développement vers la commercialisation. La tendance est donc à la production de solutions à destination du marché. C’est problématique, car les enjeux rencontrés dans le cadre d’une commercialisation ont une portée limitée : on cherche à vendre un produit concernant un domaine particulier, dans un futur proche. Les solutions que proposent les universités et centres de recherche sont donc à court terme, faisant l’impasse d’une réflexion quand à leurs conséquences au delà de leur seul domaine d’application.

La contradiction est flagrante lorsque l’on s’aperçoit que des institutions comme l’EPFL se positionnent justement comme créatrices de la société future, du monde de demain. Or, les technologies développées puis commercialisées entraînent de nombreux coûts parallèles pour la société. Bien souvent, une innovation proposée pour résoudre certains problèmes crée en même temps d’autres difficultés. Le problème n’est alors que déplacé. Comme exemples, nous mentionnerons la « révolution » des énergies renouvelables, qui nécessite des minéraux à l’extraction coûteuse, ou l’optimisation du traitement de l’information, qui résulte en un accroissement exponentiel de leur utilisation. À ces charges pour l’environnement se rajoutent des problèmes sociaux : ainsi, l’automation, résultat des recherches en informatique, robotique et électronique, impose une logique d’efficacité accrue aux travailleurs. Certain-e-s se retrouveront au chômage, et donc l’état devra les soutenir au travers de l’aide sociale, tandis que d’autres seront sujets à l’épidémie de burn-out, dont les psychothérapies enflent les coûts des caisses maladie. Les coûts de la médecine prennent l’ascenseur, alors que la chimie, à laquelle il est fait fortement recours pour notre alimentation, et les ondes sont les coupables vraisemblables de l’augmentation du nombre de cancers. Enfin, la création incessante de nouveaux produits « améliorés » participe à l’obsolescence programmée, ne serait-ce que pour continuer à financer les recherches. Cela cause une grande pression sur les ressources, une importante pollution lors de leur extraction (penser aux fameuses terres rares) et une quantité phénoménale de déchets dont on ne sait que faire.

Nous en concluons que l’état collectivise les coûts de la recherche, non seulement en prenant en charge des mandats qui bénéficieront, au final, au secteur privé, mais en plus en faisant supporter à la collectivité les conséquences sociales et environnementales de l’accélération technologique. Les institutions telle que l’EPFL assument le rôle de fournisseur de solutions commercialisables, tout en redoublant de communication pour rendre attirant et mobilisateur le futur qu’elles contribuent à créer.

En quoi manque-t-il du recul sur les recherches effectuées ?

Nous avons également voulu montrer que le rapprochement avec les entreprises commerciales force le milieu académique à adopter une logique accrue de concurrence, de rendement et d’efficacité. Comme le développement de nouvelles technologies n’a cessé de prendre de l’importance, la taille des écoles d’ingénieurs a également pris l’ascenseur. L’augmentation du budget alloué à la recherche fondamentale est accompagnée d’une forte attente de retour sur investissement. Des commissions ont été formées par la Confédération pour favoriser la compétitivité des chercheurs. Le FNS et la CTI sélectionnent ainsi les projets et les candidats jugés les plus « prometteurs », ceux qui conduiront à la création de richesse et d’emplois. Le programme EPFLinnovators « offre à ses meilleurs doctorants la formation, l’expérience et les conseils indispensables pour devenir les entrepreneurs de demain ». Une certaine régulation par la compétition est ici visée : seuls les meilleurs candidats resteront. Une position libérale qui explique également l’indépendance accordée à ces commissions. L’état définit un cahier des charges, celui d’encourager la recherche et le transfert de technologie, puis vérifie que celui-ci a été bien respecté (c’est pourquoi ces commissions sont tenues de rendre des rapports publics sur leurs activités). Cela soi-disant dans le but de limiter la corruption, et afin d’éviter une recherche inefficiente, si elle était menée par des scientifiques fonctionnaires dont le salaire est assuré. Si cette orientation comporte des avantages, la recherche soumise à concurrence comporte d’autres risques : les chercheurs, individualisés, assument la plupart de la responsabilité vis-à-vis de leurs objectifs. Ils doivent ainsi démontrer que les résultats de leurs recherches seront utiles et profitables. En somme, faire la promotion de leur domaine de recherche pour en justifier le bien-fondé et assurer leur salaire.

L’individualisation des chercheurs s’oppose à ce que l’on observe du fonctionnement humain. En effet, l’humain s’épanouit mieux dans l’entraide que la compétition. La collaboration se retrouve d’ailleurs sous de multiples formes dans les centres de recherche : travail d’équipe pour la production d’une technologie, échange de compétences entre laboratoires, coordination avec les ingénieurs de l’industrie… Elle n’est cependant pas reconnue dans l’économie. On ne peut en effet pas donner de valeur pécuniaire à la bonne volonté et à l’entraide. Et pourtant, la collaboration est bien à l’origine de nombreux profits qui seront engendrés au final. Prenons-en pour exemple les doctorants et les stagiaires : ils effectuent le travail de recherche dans les domaines dont la profitabilité n’est pas assurée, ou dont les moyens nécessaires ne peuvent être mis. Et pour cela, ils acceptent de travailler à un salaire plus faible que d’autres chercheurs et collègues. Qu’ils soient motivés à participer à une entreprise commune, ou alors qu’ils poursuivent le but d’obtenir une meilleure place au terme de leur engagement, le fait est que leur travail à bas coût est mis au profit du développement de nouvelles technologies profitables. Le travail, bien plus que d’une rétribution, demande à avoir un sens. S’il fallait ainsi proposer une solution pour modifier comment la recherche est menée, le plaisir de réaliser une activité en commun devrait y être placé comme un objectif principal.

La recherche est donc récupérée par l’économie, c’est-à-dire pensée avec l’objectif de récupérer le plus de pépètes. Ce profit n’est pas distribué également à tou-te-s, mais revient principalement aux chercheurs , entrepreneurs et investisseurs ayant pris l’initiative, ayant occupé une place centrale dans l’organisation de l’entreprise de recherche. Certain-e-s défendront le gain monétaire comme rétribution méritée aux plus entreprenants. Mais cette conception trouve justement sa limite dans le discours du progrès, que les dirigeant des recherches utilisent pour se justifier et motiver leurs troupes. Dans ce discours, toutes les évolutions technologiques seraient bénéfiques à l’être humain. Alors même que ces technologies sont mises sur le marché de manière chaotique, sans concertation préalable entre les groupes composant la société. L’idée du progrès joue alors le rôle de couverture à une domination de l’économie, servant à justifier les inégalités et les mauvais choix qu’elle produit. La recherche aujourd’hui ne peut être séparée de l’économie. D’une part car elle attire les investisseurs, inscrivant tout projet dans une logique de rendement. Et, d’autre part, car elle développe une dépendance envers ces investisseurs, l’équipement des laboratoires étant coûteux. Dans cette optique, les technologies doivent être rapidement mises sur le marché, et ce à grande échelle, avec un temps d’évaluation des conséquences et transformations sur la société très réduit. Les chercheurs, individualisés et soumis à la compétition, ne peuvent se poser les questions de quelles technologies sont véritablement utiles et émancipatrices, et lesquelles représentent un danger. Nous soutenons que c’est là l’une des sources principale de l’aveuglement collectif dans le solutionnisme technologique.

Favoriser les emplois dans la haute technologie n’est pas la solution

Nous avons évoqué de multiples fois que les choix de l’EPFL sont guidés par la nécessité de créer des emplois. C’est l’attente de l’état vis-à-vis des écoles d’ingénieurs : former du personnel qui permet le maintien et la croissance de l’utilisation des technologies, pour ainsi favoriser la création de nouvelles places de travail et la croissance de l’économie. Ceux qui soutiennent que le développement technologique crée des emplois ne donnent pas d’explication satisfaisante. Selon le magazine Bilan29, un emploi dans les hautes technologies permettrait la création de 5 emplois dans l’économie locale de services. Or l’étude des effets de la réorganisation du travail ne semble pas vraiment menée à l’échelle du pays. Les emplois se concentrent dans des « pôles », comme Lausanne, alors que les campagnes et vallées se dépeuplent. La disparition d’emplois dans l’agriculture notamment se traduit par un affaiblissement de l’économie dans l’es régions concernées. On peut d’ailleurs confronter l’analyse de Bilan à celle du syndicat Uniterre : un emploi dans l’agriculture conduirait à la création de 4 emplois dans l’administration et les services… Si l’on a besoin de créer des emplois, c’est bien que l’on en perd ailleurs. Et pour cause : la tendance est, par l’automatisation, à se passer de l’humain, et ce n’est pas la création de nouveaux emplois à forte valeur ajoutée, et des emplois qui en dérivent, qui va y pallier. Les cantons et les villes essaient chacun-e-s d’accéder à une part du gâteau que représenterait la révolution numérique, comme nous l’observons avec la création de parcs technologiques un peu partout en Suisse. Mais la vérité est que la taille du gâteau, dans le contexte de la mondialisation, est limité, et donc que la création d’emplois dans la haute technologie n’est qu’une solution à court terme.

Le mot de la fin

Dans ce texte nous avons décortiqué le rapprochement entre la recherche publique, poursuivie dans les hautes écoles, et les entreprises privées commerciales. La synergie à laquelle vise ces deux milieux nous fait tirer deux constats. D’une part, le développement de nouveaux produits et technologies sont de moins en moins assumés par les acteurs privés, celles-ci se tournant vers le secteur public pour partager les risques. Nous montrons par là que non seulement le financement, mais aussi les coûts des conséquences sociales et environnementales sont supportés par la collectivité au travers de l’état. D’autre part, le milieu académique adopte la logique de rendement et d’efficacité , qui est la règle dans le marché concurrentiel. Nous dénonçons alors une fuite en avant dans la création de solutions technologiques aux problèmes rencontrés par la société.

Que reprochons-nous à la recherche académique et industrielle ? Nous pensons qu’elle entraîne des transformations sociales et environnementales non souhaitables. Le progrès technologique s’est construit sur le message qu’il profiterait à tout-e-s. Nous nous apercevons aujourd’hui d’une séparation des richesses à l’échelle planétaire: ceux qui en bénéficient consomment énormément de ressources, tandis que la production est réalisée à bas coûts par des populations moins fortunées. La vision que les machines pourront assurer tout le travail pénible semble aujourd’hui bien irréalisable, alors que la limite des ressources devient plus apparente, et que le changement climatique nécessite de se concentrer sur notre adaptation à celui-ci. Il n’y aura certainement pas assez de ressources pour toutes et tous.

Les nouvelles technologies changent les façons de vivre : ceux qui en profitent sont accaparés par leurs appareils (smartphones, réseaux sociaux, jeux vidéos, voitures de luxe…), et ceux qui n’y ont pas accès sont dépossédés, les coutumes de vie du passé étant rendues caduques. Dans notre société, ceux qui ne travaillent pas dans la technologie sont aujourd’hui relégué à être des marginaux, ne définissant pas l’avenir. La fuite en avant de l’emploi conduit à une spécialisation toujours plus forte, qui demande une formation toujours plus poussée dans l’utilisation des outils. Nous estimons probablement mal combien la technologie mobilise nos facultés et notre temps. Plus nous interagissons et sommes dépendant de la technologies, plus nous nous mettons dans un cadre de compréhension artificiel, technique. Ce cadre nous éloigne de la conséquence de nos actes. En occupant la place d’interface, la technologie masque les effets (consommation d’internet, transport des biens) de notre consommation et de l’épuisement des ressources de la planète. C’est cette transformation qui est dangereuse: en nous enfermant dans une compréhension technique, nous ne voyons pas la dégradation des conditions qui ont permis en premier lieu l’apparition et l’évolution de l’humain.

- Les statistiques sont disponibles sur la page https://information.epfl.ch/chiffres-detailles, consultée le 19.08.2018. Les titres portés par le personnel et les charges qui y sont associées sont d’une assez grande variété et sont assez difficiles à appréhender. Les sources consultées pour en dresser un tableau incluent : https://polylex.epfl.ch/files/content/sites/polylex/files/recueil_pdf/4.4.3_dir_titres_academiques_fr.pdf, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031273/index.html http://acide.epfl.ch/fr/about-us/acide/

- Ces 13 sections sont organisées en 5 facultés. Les Sciences de Base regroupent la physique, la chimie et les mathématiques. La faculté d’Environnement Naturel, Architectural et Construit dirige les sections d’ingénierie en environnement, d’architecture et de génie civil. La faculté des Sciences de la Vie correspond à la biologie appliquée (bioingénierie, neurosciences, ingénierie médicale). Les études en informatiques et sciences de la communication forment la faculté d’Informatique et Communication. Enfin la plus grande des facultés, les Sciences et Technique de l’Ingénieur, est composée des sections du génie électrique et électronique, du génie mécanique, de la sciences des matériaux et de la microtechnique. Il faut encore ajouter à cette liste les Collège du Management de la Technologie et le Collège des Humanités.

- Professeurs ordinaires et associés, à distinguer des professeurs titulaires dans le cas des écoles polytechniques fédérales.

- https://information.epfl.ch/chiffres, consulté le 19.08.2018. Des informations plus complètes n’ont pu être trouvées.

- Les doctorants sont à la fois comme comme collaborateurs scientifiques et étudiants. Ainsi, ils sont inclus à la fois dans les chiffres du personnel et dans les comptes des étudiants dans les chiffres officiels. Ici, ils n’ont pas été comptabilisés parmi les étudiants.

- De nombreux professeurs n’assurent qu’un ou deux cours – d’une durée d’en général deux heures – par semaine. Il faut y ajouter le temps de préparation, d’organisation et la correction des examens. Cependant l’année académique est composée de 28 semaines seulement. De même, les assistants sont responsables d’assurer quelques séances par semaine, la charge étant répartie à plusieurs.

- Dans l’Histoire de l’électricité en Suisse, Serge Pasquier, pp. 572-575

- Le futur ingénieur face aux réalités industrielles. Flash, numéro de février 1975, p. 11

- Documents Personnel et Finances (1982-2017), disponibles sur https://information.epfl.ch/chiffres-detailles, consultés le 25.08.2018

- EPFL Magazine, juin 2017, page 24

- https://vpi.epfl.ch, consulté le 25.08.2018

- Magazine Bilan. Où va l’argent des startups ?. Édition du 23.05.2018, p.16.

- https://vpi.epfl.ch/innogrant, consulté le 25.08.2018

- C’est notamment le cas des solutions informatiques de l’EPFL, du plan en ligne développé par CampToCamp au système de gestion administrative, en passant par l’application PocketCampus. La start-up BestMile proposait également, au détour d’une collaboration, ses véhicules autonomes sur le campus.

- Le comité se compose d’acteurs issus du public (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur Vaud, Haute École d’Ingénierie et de Gestion), de fondations (Fondation pour l’Innovation Technologique, llAssociation vaudoise pour la promotion des innovations et technologies, l’association du développement nord vaudois, l’Innovation Park de l’EPFL), et privé( Elite SA, Strategos SA). Source: https://www.innovaud.ch/fr/a-propos/medias, consulté le 25.08.2018.

- Président de l’EPFL de 1978 à 1992.

- Sur le phénomène des start-up, lire aussi : Un accélérateur du désastre, www.nosfuturs.ch

- Autres exemples d’intérêt : EAWAG (Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l’Eau, Dübendorf), WSL (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, Birmensdorf), BITG (Institut de Biotechnologie, Turgovie), Agroscope (recherche agricole), FMI (Institut Friedrich Miescher, recherche biomédicale, Bâle), IHEID (Institut de hautes études internationales et du développement , Genève), IRSOL (recherche sur l’énergie solaire, Locarno), SIB (Institut suisse de bioinformatique, Lausanne), SVRI (recherche sur les vaccins, Lausanne), Fondation Campus Biotech (Genève). Une liste partielle des instituts soutenus par la Confédération est disponible à la page https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-recherche-et-linnovation-en-suisse/instruments-d_encouragement/etablissements-de-recherche-dimportance-nationale.html, consultée le 25.08.2018.

- Claude Nicollier, président du comité directeur du CSEM et professeur à l’EPFL, Martin Vetterli, président actuel de l’EPFL. Dans le domaine privé, Patek de Swatch, Rolex, Richemont International.

- Les résultats de la question à choix multiples se divisent ainsi : 50% des doctorants souhaitent une collaboration entre public et privé, 30% veulent travailler pour une entreprise privée et 18% lancer leur propre entreprise.

- https://phd.epfl.ch/accueil, consulté le 25.08.2018.

- Aperçu des finances fédérales, 2017, accessible à https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb.html, consulté le 25.08.2018.. En comparaison, les budget pour le soutien à l’agriculture s’élève à 4 milliards, le budget de l’armée est de 5 milliards.

- Source : http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-de-recherche/recherche-fondamentale-orientee-vers-application/Pages/default.aspx, consulté le 25.08.2018.

- La recherche est accessible à l’adresse http://p3.snf.ch/Default.aspx?inst=EPFL&domain=project&excludeNFS=false

- Profil 2016-2017, page 13. Document disponible à http://profil.fns.ch/fr/centre-de-telechargement/?tx_reintdownloadmanager_reintdlm%5Bdownloaduid%5D=488&cHash=257301b4ac6968388373c105701b6f67, consulté le 25.08.2018.

- http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nrp_brochure_f.pdf, consulté le 25.08.2018.

- Pour exemple: http://profil.fns.ch/fr/dernier-numero/la-passion-de-la-recherche/la-curiosite-des-pionniers-socle-de-linnovation/, consulté le 25.08.2018.

- Le prochain Google sera suisse, Fathi Derder, p.151. Patrick Aebischer établit une comparaison avec les laboratoires Bell aux états-unis, une compagnie privée qui a mené le développement des télécommunications dans la première moité du 20ème siècle.

- Où va l’argent des startups ?. Édition du 23.05.2018.