Paru en 1980, le second volume de L’obsolescence de l’homme rassemble des écrits composés en réalité entre 1955 et 1980. Günther Anders a reconnu qu’il s’agissait de variations sur le thème originel du décalage prométhéen, défini dans le premier volume comme l’écart entre l’homme et le monde qu’il a produit par le biais de la technique. Ce décalage est lui-même à l’origine de la honte prométhéenne, présentée comme l’écart entre ce que nous pouvons faire – détruire le monde – et ce que nous pouvons ressentir, soit cette sorte d’incapacité à saisir les conséquences du pouvoir que nous avons acquis sur la nature. Chacune des nombreuses variations sur ce thème montre la question sous une nouvelle lumière. A propos de ces textes, qui traduisent la radicalisation de ses réflexions philosophiques, Anders parle de « métamorphoses ».

Ce second volume est donc entièrement consacré à la perte de catégories dont nous souffrons et allons souffrir en tant que créatures de la technocratie. Pour le reste, le passage de la seconde à la troisième révolution industrielle ne change rien aux analyses développées dans le premier volume. Elles sont simplement reprises d’une manière radicalisée. A partir de l’idée absurde que tout problème comporte toujours une solution technique, la technophilie des hommes a en effet modifié profondément et durablement les relations que nous entretenons avec les moyens que sont les machines. Dans son premier volume, paru en 1956, Anders a démontré que leurs produits ont transformé nos rapports aux autres et à nous-mêmes. Désormais, les individus vivent uniquement dans la coprésence de leurs appareils de toutes sortes, appareils dont ils ne peuvent se passer. Le monde étant livré à domicile dans une grande surabondance de produits, l’individu se voit entièrement livré à ses machines et à ses produits, ce qui occulte ses capacités d’imagination. Cette mutation, opérée en un siècle, s’est faite si progressivement qu’elle demeure ignorée des individus. Ceux-ci sont foncièrement opaques et inconscients des effets de la technique à laquelle ils sont livrés. Par ailleurs, si l’outil peut en principe s’employer de plusieurs manières, la machine impose sa règle à l’homme. Les ruptures technologiques de la seconde révolution industrielle ont ainsi imposé une division du travail et créé des chaînes de médiation tellement longues que l’homme ne parvient plus même à penser, et à réaliser, ce qu’il fait. Ce « décalage prométhéen » permet la déresponsabilisation de l’individu et donc la naissance du totalitarisme. La technique a détrôné la puissance humaine comme sujet de l’histoire.

L’une des thèses fondamentales de L’obsolescence de l’homme est qu’en entrant dans l’ère des armes atomiques et de l’énergie nucléaire, nous avons créé l’irréversible, sur lequel l’humanité reste pourtant aveugle. Avec la troisième révolution industrielle, les possibilités techniques ont toutes sans exception une valeur obligeante, ce qui les rend légitimes. Au-delà de la bombe atomique, Anders cite l’exemple de l’insémination artificielle et du clonage, qui recouvrent les manipulations biologiques et génétiques en tous genres. Rien ne pourra donc être empêché. Homo creator est capable de produire des processus et des artefacts quasi naturels, qui prennent les allures d’une « seconde nature », mais qui n’existeraient pas si nous ne les avions pas créés. En d’autres termes, la technique tend à vouloir être plus grande qu’elle-même, à faire de l’homme un rouage de son fonctionnement et si rarement un grain de sable. D’où le succès d’une économie de services où chaque être se met non pas au service des autres mais au service des produits qu’il faut vendre et consommer.

Ainsi l’idéal utilitaire se généralise. Tout acte, tout objet devient un moyen et n’a de valeur que s’il est bon à quelque chose, ce qui élimine toute idée de gratuité. L’obsolescence des produits répond par ailleurs à celle de l’homme, car nous les consommons en tant que tels, comme des choses éphémères, jetables. Le changement est constant car nos produits ne durent plus. Le capitalisme ne cherche pas à nous rendre propriétaires, mais à faire que tout soit consommé comme un produit alimentaire. Ce processus de production-destruction nous rend passifs, condamnés à la simple déglutition de ce qui a été déjà pré-mâché, pré-organisé. La valeur positive du travail, c’est-à-dire l’investissement de forces dans le fait que celui qui fabrique se réalise dans son activité, disparaît. L’individu n’a plus la vision de ce qu’il produit et en ignore les conséquences morales : l’économie immatérielle favorisant l’indifférence, il ne reste plus que le profit comme objectif. Ce même constat s’applique au succès du divertissement ou du sport : ils sont là pour rendre supportable l’avènement du non-travail et pour orienter vers de faux objets le ressentiment éprouvé au travail.

Günter Anders montre enfin l’inanité, à l’ère des médias de masse, de la différence entre public et privé : la radio, la télévision et les bruits extérieurs pénètrent plus que jamais au cœur du chez soi. Une sorte de servitude volontaire s’est installée où nous acceptons d’être livrés au monde. La perte de la transcendance intérieure fait que la « mouchardisation » de la société va se faire de plus en plus prégnante, créant un totalitarisme jugé doux parce qu’il est technique et non politique. La liberté de choix que croit détenir l’individu devient ainsi une illusion : les opinions et les images sont formées par d’autres et n’ont rien à voir avec une théorie élaborée ou systématique. La formule même de la « fin des idéologies » est une idéologie qui vise à dissimuler le fonctionnement interne de la troisième révolution industrielle.

Référence : Tanguy Wuillème, « Günther Anders, L’obsolescence de l’homme. Tome 2. Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle », Questions de communication, 20, 2011, p. 417-420.

Die Antiquiertheit des Menschen, Band II: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution (1980)

Traduction française : L’obsolescence de l’homme, t. 2 : Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle (2011)

L’obsolescence des apparences (1980)

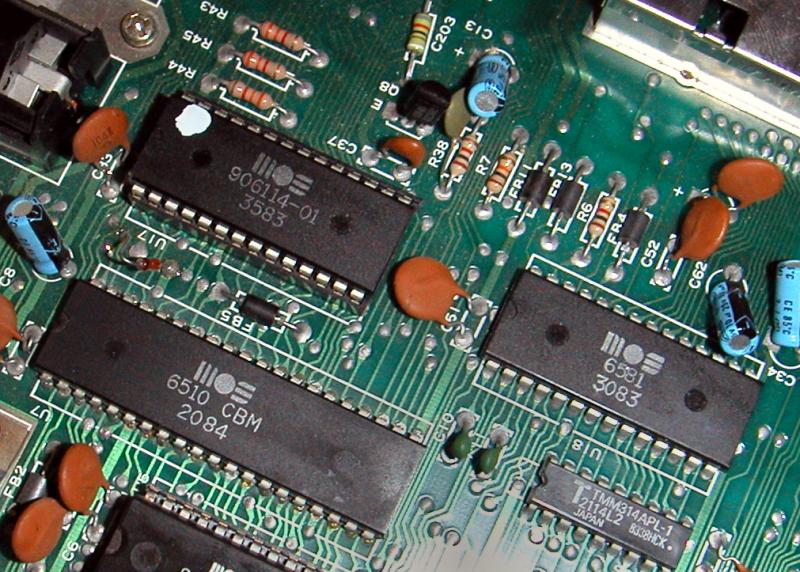

La honte prométhéenne, soit le décalage entre ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons ressentir, est encore renforcée par l’apparence de nos instruments, dont l’apparence ne révèle plus leur finalité : ils sont donc muets, ou du moins ils se retranchent derrière une apparence modeste qui n’a rien à voir avec leur essence. Ils ont l’air d’être moins que ce qu’ils sont. Ils n’ont l’air de rien. Cela a commencé avec le Zyklon B utilisé à Auschwitz, conservé dans des sortes de vulgaires boîtes à conserve. Ces instruments sont moins expressifs que jamais, et c’est encore plus vrai si l’on considère l’ensemble du système de nos instruments, reliés par des ordinateurs de plus en plus petits, quoique de plus en plus puissants. Même les réacteurs nucléaires ne montrent pas grand-chose de ce qu’ils sont : ils se minimisent par leur peu d’apparence. Ils sont surtout silencieux, comme le sont les satellites et les ordinateurs.

Nous ne pouvons adéquatement juger les instruments actuels que si nous faisons travailler notre imagination, c’est-à-dire le rapport de notre perception à la réalité. Ces instruments ne sont plus en effet des phénomènes, définis par Heidegger comme quelque chose qui se montre : ils se cachent au contraire. A l’inverse, on n’avait pas besoin de chercher à quoi servaient les instruments simples, les marteaux, les scies, comme d’ailleurs les objets tels que les chaises ou les lits.

Le mystère aujourd’hui, ce sont les instruments, même colossaux, et les complexes d’instruments, qui restent en vérité invisibles, car on ne peut percevoir leur fonction ou leur signification au moyen de nos sens. Il ne sert donc à rien de représenter des machines dans des tableaux réalistes comme le faisaient les peintres de l’URSS ou de la RDA au nom du « réalisme socialiste ». S’agissant de la bombe atomique, ce n’est d’ailleurs guère possible, vu l’écart entre son apparence et sa puissance.

L’obsolescence des produits (1958)

Les produits en série sont nés pour mourir. Ils sont destinés à n’avoir qu’une existence éphémère : la date de leur échéance est toujours fixée le plus tôt possible. La publicité doit contribuer à accélérer le renouvellement des objets, car elle nous invite implicitement à renoncer aux objets que nous possédons déjà, à les mettre définitivement de côté, c’est-à-dire à être sans pitié. Toute publicité est un appel à la destruction. C’est précisément le fait que ce manège tourne qui garantit la continuité de l’industrie des produits de consommation. Si cette industrie conserve son rythme de production, c’est seulement parce qu’en tant qu’êtres qui avons toujours de nouveaux besoins, nous anéantissons toujours ses produits. De sorte que nous n’avons jamais le temps de devenir propriétaires.

Autrement dit, le caractère éphémère appartient à l’essence du bien de consommation. Il se produit comme éphémère et en tant que tel se soustrait au devenir-propriété. Chez Platon, les choses de notre monde auraient été de peu de valeur parce que, à la différence des Idées, elles sont soumises au temps.

Parmi les articles de consommation par excellence figurent les armes. Si une arme se refuse à servir faute d’acheteur potentiel ou s’entête à rester utilisable faute de guerre, elle est liquidée pour être remplacée par une meilleure arme. Dans le monde capitaliste, les usagers ont toujours besoin d’un meilleur produit. L’industrie de la consommation cherche à rendre aussi bref que possible l’intervalle entre la production et la liquidation des produits. Que l’industrie s’engage effectivement dans cette voie, c’est ce que prouvent la presse écrite et l’industrie de la radio et de la télévision. Les quotidiens en effet sont consommés et perdent toute valeur au moment où on les utilise, c’est-à-dire au cours de leur première lecture. Il en va de même pour les émissions que l’on écoute ou que l’on regarde. De plus, la radio et la télévision produisent un deuxième monde : l’image d’un monde dans lequel l’humanité actuelle s’imagine vivre. Elles produisent même un troisième monde : celui du divertissement. Si on nous en privait, nous nous retrouverions devant un monde qui nous apparaîtrait sous forme d’objets doués d’une consistance qu’il ne nous serait plus possible de liquider par un acte de consommation immédiat. Nous serions alors pris de panique, la panique de ceux qui sont habitués à manger de la bouillie et qui se trouvent tout à coup obligés de manger du pain, des pommes et des salamis bien consistants.

L’obsolescence du matérialisme (1978)

A l’époque de l’industrie de masse, les objets sont devenus inférieurs à leur idée. Ce sont devenus des simples copies de leur idée. C’est l’idée qui fait l’invention et que l’on cherche à protéger par un brevet, afin d’éviter qu’elle soit copiée et utilisée. Ce sont les plans et les modèles que l’on cherche à voler, pas les objets, car les plans sont des recettes pour fabriquer d’innombrables objets identiques, qu’il s’agisse d’ampoules électriques aussi bien que bombes atomiques.

Nous vivons donc à l’époque d’un second platonisme, même si Platon n’avait pas imaginé qu’il y aurait un jour une propriété des Idées, et qu’on chercherait à protéger juridiquement cette propriété. Comparé aux quelques Idées du ciel platonicien, le nombre de nos Idées actuelles croît indéfiniment en raison de l’inflation des inventions, c’est-à-dire des élaborations d’idées.

L’obsolescence du monde humain (1961)

Le nombre des enfers du jeu est incroyable. Pourquoi l’homme de la rue s’adonne-t-il avec tant de frénésie à des machines à sous comme le flipper et le pachinko ? Ce sont à l’évidence des satisfactions de substitution, des instruments de défoulement qui procèdent par une sorte d’inversion du rapport de dépendance de l’homme envers la machine. Furieux contre les machines qu’il sert au travail, l’homme cherche à montrer qu’il est aussi capable de les dominer dans ses loisirs.

Bien sûr, tout cela demeure inconscient. Le tabou relatif à la technique, c’est-à-dire à l’idée qu’il puisse y avoir du ressentiment contre les machines, est mondial et commun à toutes les classes sociales. Autrement dit, il n’y a personne qui possède un regard assez libre et indépendant pour reconnaître le ressentiment contre les machines. On constate pourtant une hausse brutale de l’envie positive de les détruire. La raison en est que l’homme est spolié par la machine de l’acte de fabriquer lui-même quelque chose. Le décalage entre l’effet et la cause est devenu si grand que celui qui travaille ne reconnaît plus comme sien l’effet de son activité et ne s’identifie plus aux produits des machines qu’il utilise. La fabrication et l’action sont en réalité remplacées par le service. C’est un fait technique. La fabrication est décapitée : d’une part, le travail du travailleur est sans finalité ; de l’autre, il est sans efforts. Nous sommes désormais à l’âge du push-button. Le travail est totalement dépouillé de ce qui faisait son caractère. De plus, l’homme doit se régler sur sa machine et s’en faire le serviteur. De là naît sa soif de vengeance. En jouant au flipper, il montre à la machine qu’il sait comment y faire avec ses semblables et donc que c’est lui qui reste le maître. Il cherche donc une occasion de combattre, de tenter sa chance, quitte à perdre et à succomber. Il est même prêt à payer pour cela.

L’obsolescence de la masse (1961)

La consommation de masse, qui caractérise l’ère industrielle, est passée par trois stades :

1° Le stade du théâtre, celui où les divertissements sont consommés collectivement par une foule vraiment rassemblée, physiquement amassée, comme lors du congrès de Nuremberg en 1936.

2° Le stade de la radio et de la télévision, celui où le produit destiné à la masse est consommé de manière privée, de manière à dissimuler la dimension massive de la marchandise produite. Dans ce stade, les consommateurs doivent rester chez eux pour consommer.

3° Le stade du retour des solistes, celui où la consommation des marchandises de divertissement se fait en solo, comme dans le flipper ou le pachinko, souvent en dehors du domicile, mais dans une situation de consommation qui demeure marquée par l’empreinte de la consommation de masse.

Ce faisant, les hommes ont été rendus si complètement identiques les uns aux autres qu’ils sont devenus des êtres de masse si conformistes qu’on peut désormais tranquillement les relâcher tels des solistes dans le monde extérieur. Ils continueront à y faire ce qu’ils faisaient chez eux. Des millions de gens emmènent ainsi leur transistor dans la nature afin d’y rester en aussi étroite relation avec le monde extérieur qu’ils sont habitués à l’être chez eux. Après avoir introduit le monde extérieur chez eux par l’intermédiaire des médias de masse, les homes emmènent désormais la mentalité du chez soi dans le monde extérieur, abolissant du même coup la différence entre le privé et le public. Nous menous ainsi une double existence spatiale, à la fois nomades par nos déplacements et sédentaires par les commodités de l’être chez soi que nous emmenons avec nous partout où nous allons. Cette substitution de la masse par une « nature de masse » préfabriquée aura été l’événement révolutionnaire, ou plutôt contre-révolutionnaire, de notre siècle.

L’obsolescence du travail (1977)

L’élévation du niveau de vie n’a pas éliminé le prolétaire : elle l’a transformé en réduisant son niveau de liberté. Il est intégré en effet dans un contexte de production dont il ne maîtrise ni le produit final ni la finalité. Le nouveau prolétaire n’accomplit jamais que des fragments d’une activité avec lesquels il ne peut s’identifier et qu’il doit répéter des milliers de fois (travail à la chaîne).

Or, il y a encore pire que le travail à la chaîne : l’automatisation. Celle-ci n’a besoin que de serviteurs en nombre très limité. Ceux-ci ne sont là que pour contrôler le bon fonctionnement des automates, mais avec la plus grande attention bien qu’il ne se passe rien la plupart du temps. Ce « travail » consiste donc à attendre, dans le plus grand isolement, qu’une improbable panne se produise. Pourtant, ces gardiens d’automates seront encore les privilégiés de demain, car la plupart des prolétaires auront été expulsés du travail. L’humanité risque donc de se transformer en un colossal lumpenprolétariat qu’il faudra bien occuper on ne sait trop comment. Comment d’ailleurs pourra-t-on rendre supportables les conséquences du non-travail ? Faudra-t-il organiser le temps libre ? Ou bien le travail deviendra-t-il un produit qu’il faudra fabriquer ? Il deviendra alors une fin qui ne pourra être atteinte qu’en fabriquant des produits intermédiaires destinés à répondre à de nouveaux besoins suscités par la publicité. Mais cela pourra-t-il se faire ad libitum ? Non. Le postulat du plein-emploi sera en effet d’autant moins réalisable que le niveau technologique d’une société sera élevé, car on ne peut pas avoir simultanément le plein emploi et la rationalisation de la production, puisque celle-ci fait baisser le nombre de travailleurs nécessaires.

Autrement dit, plus le niveau technologique d’un pays est élevé, plus son « workers quotient » (WQ) est bas, quand bien même le nombre de productions imaginables augmente aussi avec le niveau de vie d’un pays.

Quoi qu’il en soit, le travailleur a déjà été spolié de l’effort du travail, et donc du plaisir de l’effort (voluptas laborandi), un plaisir auquel il est impossible de renoncer. Et de fait, le travail actuel trop léger est à l’origine du sport et de son prodigieux développement. Le sport doit aussi nous permettre de nous identifier à notre activité et de voir devant nous le résultat de notre propre travail. S’y ajoute le plaisir de la compétition (voluptas concurrandi), qui est l’un des ressorts du capitalisme. Autrement dit, le sport est la soupape de sécurité du désir de concurrence. De plus, le sport procure le sentiment d’homogénéité et de solidarité que les ateliers d’usine ne procurent plus. Enfin, le sport permet à la rage naturelle de la foule des spectateurs de s’exercer.

L’obsolescence de la sphère privée (1958)

Notre existence actuelle est un système de processus de livraison à domicile qui comprend un processus inverse : celui de la livraison de l’homme au monde. Aux Etats-Unis, la vie domestique de personnes ou de familles réelles est en effet diffusée aux millions de clients de la télévision. C’est ainsi qu’on a arrangé par exemple des situations dans lesquelles des membres d’une même famille, séparés depuis des décennies, se retrouvent sous l’œil des caméras dans des scènes arrangées, qui deviennent une story offerte et présentée en tant que telle, c’est-à-dire à l’état de fantôme. Le téléspectateur se trouve ainsi transformé en un cannibale de fantômes. Ce qui revient à transformer des situations sociales en processus de consommation. Mais on n’y retrouve pas la réalité. C’est aussi vrai pour une séance parlementaire ou pour un procès retransmis à la télévision : ces événements ne se déroulent pas de la même manière qu’à huis clos.

Ainsi, nous sommes désormais livrés au monde : on nous vole nos images ; nous sommes dépouillés de notre apparence. Il en est ainsi pour la fille photographiée à son insu, ou alors pour l’homme d’affaires mis sur écoute téléphonique. Or toute société qui s’engage à utiliser des instruments d’écoute peut prendre l’habitude de regarder l’homme comme un être totalement livrable. En d’autres termes, nous n’avons pas encore mis à jour le rapport entre l’état historique de la technique à un moment donné et la morale. Car les inventions techniques ne sont jamais seulement des inventions techniques. La neutralité morale des appareils est une illusion : l’homo technicus s’efforce cependant de le croire parce qu’il a besoin de garder bonne conscience face à son parc grandissant d’instruments qui finit par le dépasser. En fait, on ne garde pas de liberté face aux instruments construits par nous : nous ne pouvons pas choisir ou déterminer les modes de leur utilisation. Les instruments d’écoute sont totalitaires parce qu’ils menacent l’individuation : ils permettent le contrôle d’un large secteur de la population et menacent la vie privée en tant que telle.

Une des nombreuses possibilités d’exploitation des enregistrements et des images volées est de discréditer un homme, de le ruiner socialement, professionnellement ou politiquement. Le pire est que l’homme ordinaire, le conformiste actuel, tient pour évident que la vie privée n’est rien d’autre qu’un prétexte pour dissimuler des actes interdits. L’utilisation par l’Etat d’enregistrements volés, au nom du monopole étatique de la moralité, mène à la dictature. Cette utilisation comme preuve dans un procès délivre l’accusé de la responsabilité et de la possibilité d’une confession et d’un repentir sincères, car il ne peut qu’avouer. Mais peut-on exiger de nous une impudeur totale sous prétexte que la sphère privée ne servirait qu’à cacher des choses interdites ? Or ce processus visant à rendre les hommes impudiques est déjà presque achevé. Les conséquences de tout cela sont que :

- Notre vie est devenue un bien public.

- Notre corps est devenu un bien public.

- Nos rapports sexuels sont devenus un bien public.

On peut mesurer cette évolution à l’inflation de psychanalyse qui atteint les Etats-Unis. Une psychanalyse d’ailleurs instrumentalisée afin d’imposer le conformisme. Le plus terrifiant dans cette variante du totalitarisme qu’on appelle le conformisme est qu’elle a lieu sans terreur. On fait volontairement le sacrifice de notre sphère privée et de notre anatomie. Non seulement nous sommes des individus mouchardés, mais en plus les complices du mouchard.

Nous sommes d’ailleurs tous victimes, à travers la radio, d’une forme de laisse acoustique, c’est-à-dire d’un assujettissement acoustique qui nous empêche de suivre notre propre chemin, de nous désolidariser et de pratiquer l’introversion. C’est ainsi que le conformisme atteint son idéal de dé-privatisation, car écouter rend passif et donc conforme. Nous nous comportons alors comme des enfants sages.

L’obsolescence de la réalité (1960)

Au fond, la consommation de fantômes a pris la place de la véritable expérience du monde. C’est cette consommation qui imprime la conscience de l’homme et qui la fausse. C’est pourquoi la catégorie principale, le malheur principal de notre existence actuelle s’appelle « image ». Nous en sommes entourés, nous sommes exposés à une pluie permanente d’images, à tel point que cette quantité se transforme en qualité. La surproduction et la surconsommation actuelles d’images fait que l’image ne peut plus être discutée dans le cadre limité d’une théorie de l’art, car le réel même se présente désormais d’abord comme image. Le caractère non-figuratif de l’art contemporain n’est lui-même qu’une réaction à l’altération du monde par sa transformation en images. Et le prétendu pluralisme culturel n’est autre chose que l’égalité de droit de toutes les images à circuler, comme d’ailleurs de toutes les marchandises à être achetées.

Les conséquences de cette invasion des images sont multiples :

1° Nous sommes dépouillés de notre expérience du monde réel et de notre capacité à prendre position. Nous ne rencontrons plus notre monde comme quelque chose qu’on peut s’approprier par le voyage et l’expérience, mais comme un objet de consommation livré à domicile. Au fond, il n’y a plus de monde extérieur, car celui-ci n’est plus que le prétexte d’une possible représentation à domicile.

2° Nous sommes dépouillés de la faculté de distinguer réalité et apparence, car le monde devient désormais représentation.

3° Nous construisons notre monde d’après les images du monde. Il n’y a plus d’images qui n’opèrent pas, au moins potentiellement, comme modèle. Désormais, tous les jeunes gens se comportent comme des acteurs de cinéma.

4° Nous sommes rendus passifs. Nous sommes transformés en consommateurs permanents par la livraison continue à domicile.

5° Nous sommes « idéologisés », ou en un sens aussi, « désidéologisés », car les images sont les idéologies d’aujourd’hui. Chaque scène des actualités télévisées, qui ne dure qu’un instant, ne restitue qu’un lambeau du monde et nous rend donc aveugles à la causalité. Par ailleurs, l’ignorance actuelle est fabriquée en faisant semblant de multiplier les disciplines et les sous-disciplines.

6° Nous sommes infantilisés par la machine à livrer les images. Ce qui nous est livré est en effet désamorcé. Tout peut d’ailleurs être massifié, même ce qui est avant-gardiste, même ce qui est ésotérique.

Une façon de compenser la privation de liberté politique et économique qui résulte de ce processus, et de rendre cette privation invisible, consiste à annuler tous les tabous qui ne concernent ni la politique, ni l’économie. C’est pourquoi les émissions d’information forcent sans vergogne toutes les limites de la discrétion. De sorte qu’en dehors des derniers groupes religieux, aucun absolu n’est plus reconnu qui pourrait fonctionner comme instance déterminant des sanctions. Cette décadence des tabous a alors une influence très directe sur le théâtre actuel (qui manque de tension), sur le cinéma, sur la pièce radiophonique et sur la dramatique télévisuelle.

L’obsolescence de la liberté (1980)

Aujourd’hui, ce sont les produits qui impressionnent la conscience des individus. En fait, il serait à peine exagéré de dire que les mœurs d’aujourd’hui sont presque exclusivement déterminées et inspirées par les choses. Cela peut sembler étrange, mais le fait est que les produits ont pris la place de nos prochains et contribuent maintenant à déterminer la façon dont l’être humain se comporte vis-à-vis de ses semblables. Donc, pour autant que nous ayons aujourd’hui un code de comportement, il nous est dicté par des choses. La vie sociale, qui se déroule à l’intérieur du monde des produits, est une vie modelée par ce monde des produits. A ces produits, qui sont livrés en masse sous la forme de marchandises finies, appartiennent aussi les opinions et les jugements, lesquels deviennent ainsi des préjugés et font de nous des consommateurs d’opinions.

Pour minimiser ce fait, certains affirment qu’il y a toujours eu des idéologies. Mais appeler « idéologies » ces opinions et ces jugements qui nous sont livrés aujourd’hui, c’est leur faire trop d’honneur. Malgré leur fonction de leurre, les idéologies étaient encore des constructions théoriques, des systèmes d’interprétation du monde et de la société. Or de cela, il ne saurait être question aujourd’hui : les images qu’on nous fait parvenir du monde entier n’ont plus rien à voir avec les conceptions du monde de jadis. Ce sont toujours des arbres isolés, non des forêts. Ces images ne veulent pas constituer une conception et elles n’exigent aucune sorte de compréhension. Au contraire, par leur absurde abondance, elles visent simplement à étrangler notre intelligence du monde. Nous devons seulement les consommer et laisser leur consommation imprimer quelque chose dans nos consciences de façon à avoir ensuite faim d’autres images du même genre.

La neutralisation de la réflexion va encore plus loin, puisque les interprétations des images et des faits sont livrées en même temps que les images et les faits eux-mêmes. Jamais les interprétations ne sont présentées comme des interprétations ou comme des vues, mais toujours comme des faits. L’identité du fait et de l’interprétation n’est rien d’autre qu’une application du principe des marchandises finies à la livraison des opinions, des jugements et des choses intellectuelles.

De plus, le tuyau qui relie émission et réception ne supporte plus la moindre interruption, ni le moindre délai, car nous ne pouvons nous empêcher d’être informés, ou plutôt conformés. Autrement dit, à peine livrée, l’information, présentée comme un fait, est déjà celle du consommateur : elle est déjà son opinion, assimilée par lui. Les « secret dicatators » d’aujourd’hui n’ont plus besoin de commander ou d’interdire comme les dictateurs d’hier. Ils n’exercent pas leur dictature en contraignant à travailler, mais en contraignant à consommer, c’est-à-dire à l’aide d’offres qu’il est extrêmement difficile de refuser. Il n’y jamais eu dans l’histoire de mouvement contre-révolutionnaire qui ait triomphé à ce point en atteignant ce niveau de conformisme. Mais la douceur de cette variété de totalitarisme qu’on appelle conformisme est tout sauf un signe d’humanité : c’est plutôt un signe de notre défaite. Que les méthodes de séduction ne soient plus sanglantes n’empêchent pas que les fins au nom au nom desquelles on nous met au pas soient réellement effrayantes.

L’obsolescence de l’imagination (1955)

Dans ce texte, Günther Anders insiste sur l’impossibilité de représenter la bombe atomique dans un tableau, tant l’écart entre ce qu’elle est et ce qu’elle paraît être est grand, ce qui pose un problème insoluble à l’imagination picturale du peintre. Dans ce cas, l’imagination, qui visait autrefois à dépasser la réalité, n’est même plus capable de la représenter, c’est-à-dire d’illustrer les effets fantastiques du réel. De ce fait, l’imagination rejoint la perception dans l’incapacité à représenter ou se représenter le réel.

Pour Anders, cette limitation ne concerne pas que la bombe atomique, car l’horizon artistique ou perceptif de notre sensibilité est infiniment plus limité que l’horizon réel créé par la technique. Autrement dit, l’horizon que notre finitude donne au réel n’est pas réaliste dans un monde qui devient lui-même irréel et fantastique, et qui est par conséquent dénué d’horizon. Par conséquent, notre monde n’a plus même d’ici ou d’ailleurs, car avec l’image tout est partout. Seules peut-être des photos aériennes (ou mieux encore des films aériens) seraient encore capables de rendre compte de notre monde dépourvu d’horizon.

Selon Anders, le projet originel des surréalistes était de montrer que les choses et les instruments constituent désormais la vie de notre monde pendant que les hommes ne deviennent le plus souvent que des rouages de cette machinerie. Cette inversion n’est d’ailleurs pas une invention du surréalisme, mais un fait que les surréalistes ont constaté.

L’obsolescence de l’espace et du temps (1958)

Dans cet essai, Günther Anders montre que le but de la technique est d’abolir l’espace et le temps qui séparent nos désirs de leur réalisation ou de leur satisfaction. Il est peu contestable en effet que nous inventons et utilisons les instruments techniques pour diminuer ou éliminer ces obstacles qui s’installent entre le souhait et sa réalisation, pour raccourcir ou supprimer cet espace ou ce temps qui séparent le besoin et son apaisement. Le but final ou la fin dernière de ce projet, qui prend le nom de confort, est de retrouver le pays de cocagne, cet état dans lequel nous étions au Paradis. Mais alors que dans l’Age d’Or, il n’y avait pas de besoins, car le besoin n’existait pas, dans le pays de cocagne, les habitants ne veulent pas renoncer à la consommation, qui procure le plaisir de la satisfaction du besoin. Dans le pays de cocagne, rien n’est absent car tout est là. Nous espérons retrouver un état dans lequel n’importe quel souhait a la puissance d’être exaucé comme par magie, simplement parce qu’il a été formulé. « Avec notre technique, vous n’avez plus rien à espérer » dit la publicité. Mais si l’on abolit l’attente, nous devenons des êtres atemporels. Et si l’on abolit la distance en supprimant notre dépendance envers les chemins, nous devenons des êtres a-spatiaux. Espace et temps, perçus comme des dimensions d’une gêne qu’il s’agit d’abolir, deviendront ainsi des notions obsolètes.

Des happenings, ou de l’obsolescence du sérieux (1969)

Pour ceux qui les subissent, les happenings sont absurdes : ils apparaissent sans motif aucun, comme des intermèdes isolés dans le contexte de ce qui a vraiment lieu, sérieusement. Ceux qui les organisent en revanche savent très bien pourquoi ils les font : ce qu’ils ont en tête, c’est de transformer la situation dans laquelle ils sèment leur happening en quelque chose d’invraisemblable et absurde. Les cibles des happenings deviennent l’espace d’un instant des figures ridicules, chacun aux yeux des autres. Par conséquent, les happenings sont des actes dont le sens consiste à rendre absurde la réalité dans laquelle ils ont lieu, autrement dit à démasquer cette réalité comme absurde et ridicule.

Les organisateurs de happenings choisissent donc des situations ou des institutions qu’ils veulent changer ou supprimer en faisant ressortir leur caractère ridicule. Ces organisateurs n’ont pas de pouvoir, c’est-à-dire pas de possibilité de changer ou de détruire l’institution qu’ils combattent, et c’est pourquoi ces happenings sont des manifestations de détresse et de substitution de ceux qui n’ont pas de pouvoir pour exposer leurs revendications. Ils s’opposent aux démonstrations de puissance et de dignité de ceux qui détiennent le pouvoir. Du point de vue politique, les happenings n’ont lieu que dans les moments historiques où les possibilités d’une véritable résistance sont égales à zéro, mais où le renoncement à la résistance devient douloureux pour les opposants.

Dans l’espace de la réalité, le happening survient lorsqu’une raillerie simplement littéraire ou artistique, matérialisée par des pamphlets ou des caricatures, n’a plus guère de consistance, autrement dit lorsqu’une réalité insupportable devient trop inaccessible pour faire l’objet d’une contestation sérieuse. Le happening est en fait une action hybride entre la protestation littéraire ou artistique et l’acte politique réel. Il ne s’agit plus de consommer la raillerie en spectateur passif, mais de participer personnellement à la raillerie et au discrédit qu’elle engendre en donnant libre cours à sa colère, ce qui provoque une véritable satisfaction.

La réalisation du happening n’a pas lieu sur scène, mais dans la réalité elle-même. C’est une arme de substitution qui vise un objet de substitution chargé d’une valeur symbolique, mais qui n’est pas l’institution visée elle-même, car celle-ci demeure inaccessible. Sa perturbation ou sa destruction n’aura d’effet que si l’objet présente un caractère précieux ou sacré. C’est la raison pour laquelle les happenings s’attaquent si souvent aux tabous. L’establishment a d’ailleurs lui-même mis fin au tabou sexuel afin de détourner les dominés de l’opposition politique et de leur offrir en même temps le goût et le sentiment de l’avant-garde.

Un happening est réussi lorsque l’absurdité qu’il projette contribue à démasquer l’absurdité de l’institution réelle dans laquelle il a lieu. Il peut alors donner l’impression que les événements réels deviennent eux-mêmes des happenings. Il est donc parfaitement pensable que dans des situations où des groupes sont privés de toute possibilité d’opposition politique, seule une continuité de happenings puisse assurer un minimum d’opposition réelle. Autrefois, cette continuité était assurée par les philosophes et les poètes et il est possible que cette fonction soit désormais assurée par les happenings. En tout cas, il est préférable que les idées qu’on ne peut pas réaliser puissent au moins être jouées afin de ne pas être abandonnées. En conclusion : « Plus la situation est sérieuse, plus la fonction de ce qui n’est pas sérieux devient sérieuse » (p. 356).

De l’absurdité, ou de l’obsolescence du sens (1972)

La révolution technique est la seule révolution mondiale qui a véritablement eu lieu au cours de ces derniers siècles, à l’Est comme à l’Ouest. L’un de ses résultats les plus clairs est que nous ne voyons plus devant nous le produit fini que nous fabriquons, parce que le chemin entre notre premier geste sur la chaîne et le produit définitif est infiniment médiatisé. Nous ne distinguons plus non plus notre propre contribution de celle des autres. C’est l’un des symptômes essentiels de notre travail actuel, symptôme contre lequel il n’y pas de remède. Mais notre malheur ne s’arrête pas là : nous sommes non seulement exclus des produits que nous fabriquons, et même de leur image, mais aussi de la liberté de disposer de l’usage que nous en ferons. Le produit de notre travail ne nous concerne pas. Par conséquent, s’il peut encore être question d’un sens du travail, celui-ci se réduit désormais au fait de recevoir sa paye. Et puisque la majorité de nos contemporains des pays industrialisés ne connaissent que ce sens, on peut dire que cette majorité mène une vie absurde.

Une seconde cause de ce sentiment d’absurdité de l’existence vient du fait que nous sommes condamnés à vivre dans un univers de moyens, sans possibilité de s’interroger sur les fins. Dans le monde artificiel créé par la seconde révolution industrielle, il n’y plus un objet, ni un acte, qui ne soient des moyens dont le but consiste à assurer la production ou la maintenance d’autres moyens. Quel peut être le sens de mon travail sur la pièce d’une machine nécessaire à fabriquer une autre machine dont la destination finale peut être la fabrication d’une arme d’anéantissement ? On peut remarquer en passant que, comme la misère actuelle est la conséquence de notre travail forcé dans des tâches qui ne nous concernent pas, ceux qui souffrent de l’absurdité de n’être que des moyens insignifiants dans un univers de moyens, ne peuvent même pas se comparer aux romantiques qui souffraient jadis du « mal du siècle », c’est-à-dire du fait que la vie et le monde étaient réellement misérables.

Pour tenter de remédier à cette absurdité, et refouler ce vide de sens, on a proposé de l’aide qui vient de l’extérieur, notamment sous la forme de psychothérapies. Le problème est que le sentiment de l’absurdité de la vie n’est pas une pathologie qui aurait besoin d’être traitée, mais un sentiment justifié. Un autre remède proposé est de prescrire une occupation inventée de toutes pièces, autrement dit un hobby. Dans les pays de l’Est, la socialisation des moyens de production est une autre solution, d’ailleurs illusoire puisque l’aliénation est à 90 % le produit du développement technique, et non la conséquence des rapports de propriété.

Confronté à l’absurdité de la vie qu’on les contraint à mener, les gens eux-mêmes adoptent trois attitudes différentes.

1. L’immense majorité des gens ne font rien, se contentent de consommer les produits qu’on leur propose et de s’installer devant leur écran de télévision. Ils multiplient les loisirs forcés pour oublier leur travail forcé.

2 . Une petite minorité se laisse persuader que son sentiment de vide de sens est une maladie et se tournent vers les thérapeutes pour qu’ils les guérissent.

3. Un troisième groupe, minuscule, s’évade et bascule hors de la société en consommant des drogues ou en entrant dans des sectes. Or, les contenus des croyances se sont dégradés au point de n’être plus que des moyens pour atteindre l’ivresse et le nirvana, de sorte que les nouvelles sectes se sont structurellement rapprochées des drogues. On peut donc renverser la célèbre formule de Marx en affirmant que « l’opium est devenu la religion du peuple », puisqu’il ne produit qu’un bonheur artificiel.

Il est certes absurde de parler d’une destination de l’homme ou même de l’individu, comme si l’on avait attribué à chacun de nous une fonction déterminée à l’avance. Mais il est bien plus absurde encore de constater que l’on a désormais besoin de bureaux de placement et de centres d’orientation professionnelle pour déterminer quelle place libre nous devons occuper dans la société, compte tenu des situations économiques locale et mondiale. Affirmer qu’un tel travail serait notre sens est d’un cynisme indépassable.

L’obsolescence de l’utilisation (1979)

Tout le monde connaît la maxime prétendument jésuite : « la fin justifie les moyens ». Le monde moderne est en train d’inventer la maxime inverse : « le moyen (technique) justifie les fins ». Certes, l’existence d’un moyen d’anéantissement et de chantage comme la bombe atomique ne justifie pas son emploi, mais qu’en est-il de l’énergie nucléaire civile ? Son existence même n’est-elle pas en train de justifier l’énorme gaspillage d’énergie qu’elle permet ? Ceux qui sont systématiquement favorables à la multiplication des réacteurs nucléaires (ces bombes atomiques à retardement dont la date d’explosion n’a pas été fixée) craignent qu’on omettant de construire ces réacteurs on empêche l’énergie qu’ils pourraient produire de devenir réelle. Paradoxalement, c’est la non-construction de possibles installations qui leur semble un gaspillage inadmissible. Ce faisant, ces réacteurs vont provoquer une surabondance d’énergie dont l’industrie ne saura que faire.

Il faudra alors créer des besoins, c’est-à-dire rechercher des besoins inexploités, pour que l’industrie puisse consommer toute cette énergie produite. Des besoins devront être spécialement produits, car la réserve des besoins existants n’est pas infinie. On se retrouvera alors dans la situation de l’apprenti-sorcier Gandalin qui ne pouvait plus se débarrasser des esprits qu’il avait convoqués. Les énergies deviendront disponibles en quantités si colossales que cela suffira à les rendre catastrophiques.