Gina Lombroso est une femme de lettres, médecin et vulgarisatrice scientifique italienne. Fille d’un célèbre anthropologue et criminologue, qui l’oriente vers l’anthropologie criminelle et la psychiatrie, elle acquiert une double formation en lettres et en médecine,. Elle publie par la suite une dizaine d’ouvrages, dont L’âme de la femme (L’anima della donna, 1917-18 ; tr. fr. 1924), qui lui vaut d’être considérée comme une féministe, bien que ses idées n’aient que peu de rapports avec le féminisme actuel. Elle mérite surtout d’être connue pour son ouvrage sur Les tragédies du progrès industriel, (Le tragedie del progresso meccanico, 1930), une étude historique et morale du monde industriel moderne dans laquelle elle développe une vision pessimiste de la grande industrie et de son avenir. La crise de 1929, survenue peu avant la parution de l’ouvrage, peut expliquer en partie, mais en partie seulement, la conviction de l’auteur que la grande industrie finira par décliner et par laisser la place à une société plus décentralisée et moins standardisée, on dirait aujourd’hui plus « conviviale ».

Le tragedie del progresso meccanico (1930)

Traduction française : La rançon du machinisme (1931)

Dans cet ouvrage, Gina Lombroso s’attaque au mythe du machinisme en s’appuyant sur une rigoureuse documentation historique relative aux étapes successives du processus de « conquête » industrielle. Elle met en lumière l’inconfort et les nuisances dues à l’entassement des hommes dans des villes bruyantes et sans repos, les crises cycliques de chômage et l’exode rural introduits par la grande industrie mécanique, mais aussi les déséquilibres qu’elle produit entre l’homme et son milieu naturel. Elle voit surtout dans le processus industriel un symptôme de décadence intellectuelle et morale, avec pour conséquence un massacre de l’idéalisme, de l’individu et un affaiblissement des satisfactions intellectuelles en général. L’auteur souligne ainsi la perte des repères intellectuels et moraux traditionnels, ainsi que l’ennui découlant d’une vie standardisée, toute entière orientée vers la production de masse. L’argumentation est étayée historiquement par une comparaison avec les sociétés anciennes (Egypte, Grèce, Rome, chrétienté médiévale, Chine), ainsi que par une étude détaillée du long processus d’industrialisation de l’Angleterre depuis le XVIIe siècle. Cette critique de l’industrialisme est manifestement d’inspiration conservatrice.

Livre Ier. Pourquoi les machines ne furent pas adoptées avant le XVIIIe siècle

Dans la première partie de son ouvrage, Gina Lombroso se demande comment il se fait que les Egyptiens, les Grecs, les Romains et les Chinois, qui ont inventé tant de choses qu’elle décrit dans son chapitre Ier, n’ont pas inventé les machines de l’ère industrielle et n’ont pas organisé des centres pour la formations des ingénieurs comme les écoles polytechniques de la période contemporaine.

A cette question elle répond d’abord que « l’orientation » de ces peuples était contraire aux valeurs (c’est-à-dire « aux mœurs et à la morale ») inhérentes à l’industrialisme, autrement dit que leur système de valeurs s’opposait à la diffusion de ces machines dont les modernes sont si fiers, ainsi qu’au développement des théories scientifiques qui pouvaient y conduire. Cette « orientation » est analysée au chapitre 2.

Ch. 2) Orientation contraire à l’éclosion d’un régime industriel

P. 41-42 : « Nous savons que les prêtres égyptiens craignaient tellement la vulgarisation de leurs découvertes en physique et en mécanique qu’ils avaient deux écritures pour les fixer : l’une pour les initiés, l’autre pour le public, et que pour certaines théories, ils ne se fiaient même pas à l’écriture spéciale, et ils les transmettaient uniquement de vive voix de maître à disciple […].

A leur tour, si les philosophes grecs s’occupèrent de mécanique, ils le firent seulement accidentellement, dans des buts patriotiques ou religieux, par curiosité scientifique, préoccupés de cacher l’importance pratique de leurs découvertes plutôt que de répandre celles-ci ; ils estimaient que l’objet de l’enseignement public devait porter avant tout sur la morale, la constitution de la cité, les moyens d’obtenir l’harmonie générale et d’augmenter la sagesse des hommes, de bien discuter, de bien raisonner, de bien se connaître soi-même et non point d’éviter l’effort ou d’augmenter les richesses […].

Les Romains pensaient que la science ne devait être un sujet de discussion que pour philosophes, et qu’il ne fallait pas la répandre parmi le peuple ; celui-ci, incapable de la comprendre, n’en pouvait tirer que des motifs d’orgueil démesuré et d’immoralité ».

Par contre, aucun effort n’était ménagé pour diriger les Romains vers l’agriculture. Comme les Grecs, les Romains se préoccupèrent de maintenir la science dans les hautes sphères, de diriger les peuples vers l’agriculture et vers la perfection industrielle plutôt que vers une production rapide.

Il en fut de même de la Chine jusqu’à ces dernières années. La résistance de la Chine au développement du système industriel moderne s’explique elle aussi par la persistance de théorie morales contraires aux valeurs du machinisme, en particulier le respect du gen, qui correspond aux valeurs d’humanité et de solidarité prises dans leur sens le plus large. Un peuple aussi soucieux de justice, aussi préoccupé de ne jamais heurter les intérêts d’autrui, pas même ceux des générations futures, ne peut que rejeter les valeurs liées au machinisme et à l’exploitation industrielle.

P. 51-55 : « Si la Chine, de même que Rome et la Grèce, a été contraire au machinisme pour des raisons morales, le christianisme le fut plus encore.

Le christianisme avait porté au plus haut degré de développement la faculté de concevoir, d’imaginer ce qui n’est pas, de jouir et de souffrir de biens et de maux irréels, de biens et de maux futurs imaginaires. Cette orientation avait développé l’imagination dans toutes les formes de l’art, de la morale, de l’esthétique. Nous voyons triompher alors le fantastique dans la littérature, la sainteté dans la morale, le miracle dans la religion, l’alchimie dans la science, l’Enfer et le Paradis dans les sanctions humaines.

Le monde se peuple de chimères, de magiciens, de sorcières ; les baguettes magiques, le mauvais œil, la malédiction, la bénédiction, les conjurations, les songes entrent dans la vie courante, sur le même pied que les réalités les plus tangibles.

La littérature raisonne de choses fantastiques, le théâtre représente des fables, la poésie chante l’Enfer, le Paradis, les jardins d’Armide, les enchantements ; la peinture choisit pour sujets des anges, des diables, des jugements derniers.

L’architecture exprime plastiquement ces sentiments fantastiques en des formes jusqu’ici inconnues : d’innombrables clochetons se dressent vers la voûte céleste, jusqu’à l’atteindre presque, tandis que les palais se couvrent de tours ; la peinture décorative s’efforce de donner par le dessin et les couleurs, d’infinies illusions plastiques et architectoniques, de changer la forme et les dimensions des objets ; tous les arts, toutes les sciences qui parlent aux sens, musique, peinture, physique, sont appelés à la rescousse pour toucher l’âme, tandis que la religion se sert de l’âme pour faire taire les sens.

Le christianisme – qui conduit l’homme dans un monde irréel – cherche, grâce à cela, à différencier l’homme de la bête, à subjuguer ses sens, à lui faire trouver de la joie à les dominer et du plaisir à se soumettre à la faim, à la soif, à l’abstinence, à la misère ; par le christianisme, l’homme peut transformer sa douleur en allégresse, s’exalter et jouir de ses souffrances comme des biens les plus réels.

S’assurer le règne des cieux après la mort devient le but suprême de l’existence : la mort, l’au-delà deviennent la récompense de la vie. L’intelligence, le cœur, la sensibilité, tout est concentré dans l’adoration de Dieu, dans la recherche des desseins de Dieu ; il faut arriver à faire abstraction des joies et des douleurs réelles, en s’imaginant et en goûtant d’avance les joies éternelles. Les dirigeants chargés de conserver cette orientation épient et répriment tout ce qui pourrait rompre la trame fragile des songes magiques.

Au Moyen Age nous voyons l’Italie, ainsi qu’une partie de la France et de l’Allemagne, se couvrir de palais et d’églises d’une beauté jamais atteinte encore, tandis que s’écroulent les aqueducs, les cloaques dont Rome avait pourvu toutes les provinces conquises. […]

Tandis que l’or devient si rare, nous voyons les cathédrales se couvrir d’or ; d’or sont les flèches qui s’élancent vers le ciel ; d’or sont les anges et les statues qui couvrent les clochetons des églises.

Ces petites villes qui pouvaient avoir, au plus, quelques milliers d’habitants : Assise, Orvieto, Arezzo, Sienne, Pise, élèvent des temples monumentaux comme ne pourraient s’en offrir maintenant nos cités immenses et riches, alors qu’à la même époque le peuple dormait dans des étables sans lumière, les étudiants n’avaient d’autres couvertures que leur manteau, et l’eau potable était chichement mesurée pour tout le monde.

Les églises s’ornaient de fresques magnifiques tandis qu’on oublie les découvertes romaines largement répandues au IIe et au IIIe siècles, sur l’élevage et le sélectionnement des races de moutons, de volailles et de poissons, que l’on perd les règles d’hygiène transmises et respectées depuis les premiers siècles de la Rome républicaine pour orienter les villes, les doter d’eau et d’égouts. On perd aussi l’usage des bains et des règles médicales et hygiéniques les plus élémentaires.

Que signifie tout cela ? Que l’idéal de la richesse, de la santé, du commerce avec les peuples voisins n’éveillait aucun écho à cette époque, au contraire de la beauté, du patriotisme local, de la morale.

Cela signifie que s’assurer le Paradis et avoir sur sa place une église plus belle que celle du village voisin procuraient plus de joie que l’intérêt égoïste d’avoir une riche garde-robe ou de vivre longtemps.

Cela signifie encore que le citoyen goûtait la beauté de sa place, de ses clochers, des anges sculptés sur son église, plus qu’il ne souffrait d’être privé d’eau et de lumière.

Que ces monuments, qui augmentaient le prestige de son village (auquel il était attaché plus qu’à lui-même), ces sacrifices, gages des félicités éternelles, représentaient pour le citoyen d’alors un bien vague, indéfini, mais de beaucoup supérieur aux biens réels. Qu’il ne goûtait guère les routes, les ponts, les égouts, les aqueducs, les commodités de la vie, estimées par nous essentielles.

Comment des hommes, ainsi orientés, auraient-ils pu apprécier des machines capables de procurer seulement le luxe et des plaisirs sensuels, ou des méthodes de vie qui auraient étouffé l’imagination et n’auraient visé qu’aux biens matériels ?

Alors que les Romains, les Grecs ou les Chinois ont été défavorables à l’industrialisme pour des raisons politiques et morales, la civilisation médiévale l’a été pour des raisons sentimentales ».

Ch. 3) Conditions indispensables pour l’éclosion d’un régime industriel

Parmi les nombreuses conditions économiques, sociales et politiques nécessaires au développement de l’industrie, la première peut-être est l’existence d’un salariat, c’est-à-dire d’une classe de gens prêts à échanger leur liberté contre un salaire :

« Il faut qu’un grand nombre d’individus de tous âges et de tous sexes soient libres et disposés à refouler leurs aspirations individuelles, familiales ou religieuses pour travailler aveuglement aux ordres d’un industriel, et à ses heures, sans tenir compte de la marche du Soleil et du cours des saisons, et cela uniquement en vue d’un certain salaire plus ou moins librement stipulé ».

Or de tels « mercenaires » ne se trouvaient pas dans la République romaine. Au Moyen Age, le travail n’était pas libre, ni dans les villes (corporations), ni dans les campagnes (servage).

Une industrie n’a pas besoin que de salariés manuels : il lui faut aussi des employés, c’est-à-dire des salariés de plume et de tête : employés de bureau, comptables, ingénieurs, chimistes, etc., qui doivent être formés dans des écoles spécialisées. Or de telles écoles n’existaient pas avant le XIXe siècle.

Pour qu’un pays puisse fournir des salariés intellectuels et manuels, il faut aussi qu’il soit densément peuplé. C’est ce qui a ralenti l’industrialisation d’une partie des Etats-Unis pendant un certain temps. Cette population est aussi nécessaire pour constituer une clientèle, au besoin par l’établissement de colonies. Il est aussi préférable qu’elle soit concentrée dans des villes et des villages.

Il faut également de multiples voies de communication, et des péages modérés, pour acheminer les matières premières et pour expédier les produits finis. L’approvisionnement en matières premières fut longtemps un problème. Les relais de postes et les auberges n’ont par ailleurs cessé d’être rares en Europe qu’au XVIIIe siècle. Quant aux boutiques, elles n’apparaissent dans les villages qu’au XVIIIe siècle : on achetait jusque-là aux vendeurs ambulants ou lors des foires.

La liberté de commerce, qui n’existait pas sous l’Ancien Régime (car on craignait les pénuries), est un autre élément important. Cette liberté comprend celle de fixer les prix et les salaires, de choisir ses techniques de production, les matières à travailler et les produits à vendre[1].

Il faut également pouvoir réunir des capitaux, et disposer de marchés, y compris coloniaux, pour pouvoir écouler les produits manufacturés.

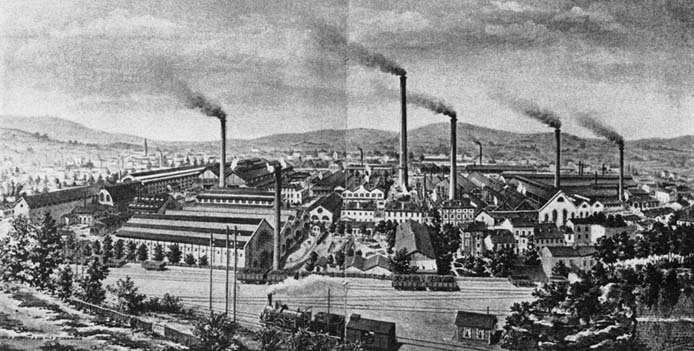

P. 111 : « Le système industriel moderne, avec ses machines colossales mues par la vapeur, l’eau et l’électricité, qui vomissent chaque jour pour des millions de francs des produits et groupent autour d’elles des milliers d’ouvriers n’est apparu qu’au moment où le monde était préparé pour cet avènement. Il est apparu lorsqu’on a pu disposer, en quantités énormes, d’argent, de comestibles, de combustibles et de matières premières ; quand il y eut des gouvernements réguliers et riches et des moyens sûrs de transport ; quand fut instaurée la liberté du travail et du commerce ; quand les industriels purent trouver facilement à vendre leurs produits à un nombre toujours plus grand de clients ».

[1] Jusqu’en 1776 en Angleterre, le gouvernement avait le droit de contrôle sur les machines, sur les matières premières destinées à être manufacturées, sur les bateaux, les véhicules, les routes servant aux transports des marchandises, sur les couleurs servant à la teinture des tissus, etc.

Livre II. Pourquoi et comment le machinisme a triomphé

Dans la seconde partie de son ouvrage, qui comprend trois chapitres, Gina Lombroso étudie comment les conditions du développement industriel ont été réunies en Europe, et plus particulièrement en Angleterre.

P. 210 : « Quand l’Europe se réveilla de l’immense convulsion causée par la Révolution et les guerres de Napoléon, elle s’aperçut de ce qui était arrivé, et elle fut éblouie par les richesses et le confort de la Grande-Bretagne. Mais elle ne put pas distinguer la cause des effets et elle attribua le bien-être anglais, qui était dû à la demande de marchandises, à l’introduction des machines qui en était la conséquence.

C’est ainsi que naquit, entre 1780 et 1800, l’industrialisme moderne, et plus encore le mythe du machinisme, c’est-à-dire son identification avec le bonheur. Ce machinisme se différencie en ceci de l’ancien qu’il nécessite une concentration du personnel ouvrier autour d’une machine très coûteuse que l’ouvrier ne peut pas posséder, et une telle subdivision du travail que l’ouvrier ne peut plus faire seul l’objet tel qu’il sera vendu.

Ce machinisme se différencie aussi en ceci de l’ancien qu’il est colossal, et ne peut être mis en mouvement sans produire des quantités énormes de marchandises qui ne peuvent être écoulées sans beaucoup d’intermédiaires ».

Livre III. Les tragédies du machinisme

Dans la troisième partie de son ouvrage, Gina Lombroso examine les conséquences néfastes du machinisme et du développement industriel en général. Elle en trouve de multiples : troubles matériels (ch. 1) ; appauvrissement des pays pauvres et non industriels (ch. 2) ; renchérissement de la vie et intensification du travail (ch. 3) ; chômage, paupérisme, dépeuplement des campagnes et augmentation des maladies (ch. 4) ; décadence intellectuelle (ch. 5) ; décadence morale (ch. 6) ; standardisation, ennui et perte d’idéalisme (ch. 7).

Ch. 1) Troubles matériels : dilapidations et volatilisation des richesses

P. 219-220 : « Ce fut, je le répète, avant tout le triomphe de la Révolution qui ratifia tumultueusement et définitivement l’orientation bourgeoise. Pour celle-ci, le centre des aspirations cessait d’être la perfection morale, sociale ou intellectuelle à laquelle visaient les Grecs, les Romains ou les Chinois. L’on ne cherche plus les biens de l’au-delà, l’ascétisme, le perfectionnement moral et le monde de l’imagination où se complaisait le christianisme, ni la fixité de la vie ou les plaisirs de la contemplation, de l’orgueil et de la rapine qui caractérisaient la féodalité.

La nouvelle orientation est marquée par la recherche des biens individuels et terrestres, par la poursuite des intérêts égoïstes momentanés, par la mobilité des classes et de la vie, par la liberté dans la façon de penser et d’agir, par le luxe, le gaspillage, le confort, le plaisir des sens : en un mot, la recherche des biens qui s’acquièrent avec la richesse et l’abondance.

Sous le signe d’une pareille orientation l’on devait attacher une grande importance à des machines qui permettaient de conquérir de tels biens, d’augmenter les richesses, d’en fabriquer de nouvelles avec les anciennes, et d’étendre mécaniquement sa propre influence sans l’aide de l’habileté et de l’intelligence. On accueillait avec transport ces machines qui, du moins l’espérait-on, auraient pu libérer l’homme des lois de fer de la morale, sans se soucier de la menace qu’elles allaient faire peser sur l’ordre social ».

La première des conséquences négatives du développement industriel que toutes les nations ont voulu entreprendre en pensant imiter le succès apparent de l’Angleterre fut l’augmentation des dilapidations. Il convient en effet d’établir une claire distinction entre la richesse dépensée ou dilapidée, celle qui nous éblouit mais qui est en somme une destruction de ressources, et la richesse créée, celle que produit le paysan lorsqu’il met une terre en valeur ou l’Etat lorsqu’il creuse des canaux ou des ports :

« Quand nous creusons une mine pour en extraire de l’or, du fer ou du charbon, quand nous abattons un bois pour en faire des meubles ou des carrosseries d’automobiles, quand nous exportons trop rapidement – avec nos moyens de transport à grand rendement – les produits de notre sol, nous augmentons la somme des biens dont on pourra disposer immédiatement, mais nos descendants n’en pourront pas jouir. Nous exploitons des biens arrachés pour toujours à la terre. Dans ce cas, l’augmentation des richesses créées et mises en circulation est, en grande partie, individuelle, et se fait aux dépens de la richesse sociale, et surtout potentielle […].

Nous n’avons eu que la peine de creuser la terre pour y prendre les millions, les milliards de tonnes de charbon, de pétrole, de fer, de cuivre, d’or que la nature y avait déposées ; elles ne se reproduiront pas ».

Quant à l’idée de volatilisation des richesses, elle exprime le fait que les matières transformées valent moins que les matières premières : celles-ci perdent donc de leur valeur en étant transformées. Des installations industrielles qui valaient autrefois des millions se trouvent aujourd’hui à l’abandon. Cela traduit une volatilisation de capitaux mis en circulation.

Ch. 2) Appauvrissement des pays pauvres et non industriels

La grande industrie, née dans les pays riches, vit essentiellement aux dépens des pays pauvres dont elle exploite les ressources. La petite industrie, qui servait à compléter les revenus des ruraux, a disparu. Or celle-ci était d’autant plus développée que la terre rapportait moins à ceux qui la cultivaient. La grande industrie au contraire, qui nécessite de gros capitaux, ne peut exister que dans les pays riches. C’est ainsi que l’Espagne et le Portugal, autrefois riches, se sont appauvris, voyant leurs petites industries tuées par les grandes industries étrangères. Quant à l’Inde, elle n’a jamais connu autant de famines que pendant la période de son plus grand développement industriel.

En fait, la grande industrie ne peut vivre sans le travail forcé aux colonies, sans la conquête de la matière première à vil prix, sans gouvernements dictatoriaux, même en Russie bolchévique.

Les pays riches d’Europe et d’Amérique se plaignent de la masse toujours grandissante des émigrants qui désirent se fixer chez eux : ce sont des gens issus des pays ruinés par les importations de produits industriels, dépouillés par les machines et qui viennent se faire employer par celles-ci. D’ailleurs, s’ils ne venaient pas, de nouvelles machines les remplaceraient, afin de limiter les prétentions des ouvriers.

Ch. 3) Vie chère et diminution du repos

P. 250 : « Si une machine conduite par un ouvrier fait en une heure autant de toile que n’en fabriquaient autrefois 100 individus en dix fois plus de temps, les hommes devraient disposer de mille fois plus de temps, et la toile devrait coûter mille fois moins.

Au contraire, les hommes travaillent bien plus maintenant qu’au temps où les machines étaient mues à la main ; ils travaillent nuit et jour ; aux hommes se sont joints les enfants et les femmes ; la vie coûte plus cher et nous pouvons consacrer bien moins d’heures à nous-mêmes, à l’amitié, à l’amour, à la pensée ».

P. 252 : « L’Amérique, où le machinisme triomphe sur toute la ligne, est le pays du monde où l’individu dispose du moins de temps pour lui-même.

Ainsi donc, contrairement à la logique, le développement des machines entraîne une augmentation du coût de la vie et de la durée du travail, et une diminution des heures de repos ».

Les raisons principales de cette augmentation des coûts et de la disparition du temps libre sont la nécessité de passer désormais un quart de sa vie à se former, celle de se distraire de la monotonie de la vie en usine une fois la journée de travail terminée, et la disparition de l’économie domestique, qui épargnait d’innombrables dépenses et rompait la monotonie de l’existence. S’y ajoutent l’augmentation des déplacements, de la consommation, ainsi que la multiplication des intermédiaires. Quant aux équipements collectifs, ils coûtent très cher et nécessitent d’importants prélèvements fiscaux.

Ch. 4) Chômage, paupérisme, maladies et dépérissement des campagnes

Afin de ne pas créer du chômage, les sociétés anciennes avaient multiplié les jours fériés, refusé les machines et relégué les femmes à la maison. Aujourd’hui au contraire, on multiplie les heures de travail, les machines produisent des marchandises dont on ne sait plus que faire et on pousse les femmes à ambitionner les occupations masculines. Les fanatiques du machinisme oublient qu’une grande partie des ouvriers et des professionnels privés de travail en Europe sont allés en Amérique du Nord et du Sud.

La révolte des pays appauvris par la concurrence industrielle, la colonisation (Inde, Egypte) et la domination (Chine, Amérique du Sud) gronde un peu partout. La concurrence oblige en effet les industriels à réduire leur personnel, sans parler des périodes de crises. En 1929, le nombre de chômeurs dépasse les 10 millions dans les pays industrialisés.

Or le chômage entraîne la pauvreté et la baisse des salaires. Même si ceux-ci sont plus hauts qu’autrefois, l’habitude d’épargner a disparu, car le régime industriel est basé sur la consommation des classes moyennes et ouvrières. Il pousse donc à la consommation et à l’endettement par le crédit. Mais le coût de la vie augmente plus vite encore. L’augmentation de la taxe des pauvres en Angleterre souligne les ravages du paupérisme.

Le nombre de maladies professionnelles a explosé, de même que la fréquence des troubles nerveux. Le travail a cessé d’être une occupation noble pour devenir un tourment.

Ultime conséquence : l’agriculture, qui est la seule industrie indispensable à la vie, la seule à combiner toutes les facultés humaines et à être une activité moralisatrice, dépérit, car les salaires y sont beaucoup plus bas que dans l’industrie. Les petits métiers auxiliaires qui procuraient des revenus aux ruraux ont disparus, tués par la grande industrie. Enfin, les petits paysans sont ruinés par la concurrence de la grande propriété et de la grande culture coloniale. Les villages et les campagnes sont donc abandonnés, et les gens vont s’entasser dans les villes.

Ch. 5) Décadence intellectuelle

P. 304-305 : « Les enthousiastes du machinisme soutiennent que les machines, libérant l’homme d’un travail manuel épuisant et continuel, ont accru pour lui la possibilité de cultiver son esprit et ont par conséquent accru son intelligence. Comme preuve de leur assertion, ils citent la diminution continuelle du nombre des illettrés, l’augmentation des écoles et la diffusion des livres. Théoriquement ce raisonnement est sans défaut.

Autrefois, on poussait aux études très peu d’enfants ; ceux-ci devaient appartenir aux hautes classes, au sexe masculin et montrer des dispositions intellectuelles marquées. Aujourd’hui, tous les enfants, garçons et filles, crétins ou génies, bourgeois, nobles, ouvriers ou paysans peuvent et même doivent fréquenter les écoles élémentaires et souvent les écoles techniques, professionnelles, normales et les facultés. Bien plus : celui qui aujourd’hui n’est pas allé à l’école, n’a pas subi un examen, ne possède ni un diplôme ni une licence, est privé de carte d’identité. Comme je l’ai déjà dit, le moins qu’on demande pour balayer les rues ou cirer les souliers est le certificat d’études. Les examens à base de latin et d’algèbre sont indispensables pour être employé de poste, pour vendre des timbres et expédier un télégramme.

On demande le titre de médecin à celui qui arrache les dents et fait une piqûre ou un pansement, et ce titre obtenu dans un pays étranger ne suffit pas pour d’aussi graves opérations ; il est question de l’exiger des pédicures et des manucures. Je ne parle ni des diplômes supérieurs, ni des examens, ni des concours nécessaires pour enseigner l’A. B. C., construire une maison ou défendre – ce qui est pire – ses propres droits ou ceux d’autrui. Dans certains Etats, il faut être diplômé pour avoir le droit de faire de la bienfaisance.

Cette diffusion, ou plutôt cette obligation de l’école et de la culture scientifique, avec tous leurs accessoires de bibliothèques sans nombre, de livres à bon marché, de revues, de journaux à la portée de tous, tout cela a-t-il augmenté l’intelligence et la culture de nos générations actuelles d’hommes et de femmes diplômés et brevetés ? ».

P. 308-309 : « Au lieu de distribuer l’instruction à ceux qui en avaient soif et chez qui l’étude aurait affiné l’intelligence, l’industrialisme a généralisé une parodie de culture, une culture qui par le dégoût avec lequel on l’absorbe pourrait être appelée « culture à l’huile de ricin ».

J’ai dit que désormais sans diplômes, sans brevets, sans baccalauréat, sans concours, on ne peut plus accéder à aucun poste : le souci de tous est donc d’obtenir, bien ou mal, le parchemin qui permettra de gagner de l’argent, le prestige, l’estime – presque même l’amour – dont on a besoin pour vivre.

La culture intellectuelle était autrefois le plaisir suprême des passionnés, le délassement des philosophes, des chefs, des hommes qui avaient déjà travaillé et agi ; c’était le complément d’une expérience personnelle sur laquelle on avait longuement médité. Aujourd’hui, c’est une peine, une taxe dont on cherche à s’acquitter au plus vite ; les maîtres et les psychologues luttent entre eux en effet à qui réussira à introduire le plus vite possible dans les cerveaux récalcitrants de leurs étudiants ce qu’il leur faut de science pour acquérir leurs diplômes ».

En fait, si les livres et l’école n’ont pas augmenté l’intelligence ou même la culture des gens, c’est aussi parce que la civilisation industrielle abrutit les gens en les faisant vivre dans un monde de précarité, d’instabilité, de bruit et de fureur où l’on travaille même la nuit. L’hérédité des professions, qui en facilitait le perfectionnement, et celui des individus qui les exercent, a disparu dans les pays de grande industrie.

Les machines elles-mêmes, dont nous dépendons de plus en plus, contribuent à la paresse intellectuelle. Aujourd’hui quelques inventeurs et quelques industriels s’épuisent à organiser le travail pour le reste des hommes ; mais la masse des manœuvres, travailleurs et intellectuels n’a plus aucune initiative à prendre, plus aucun effort à faire. Le monde moderne, qui croit tant avoir développé le travail intellectuel, l’a en réalité réduit à sa plus simple expression. D’ailleurs, comment l’imagination des enfants pourrait-elle se développer si on les enferme pendant dix ou quinze ans dans des écoles où ils sont privés de toute initiative ?

P. 318 : « La science de la production met en péril l’indépendance et la personnalité des travailleurs, elle enlève à l’ouvrier les connaissances techniques qui faisaient jadis sa fierté ; l’ouvrier moderne n’a plus aucune initiative dans son travail ; le choix de ses outils, la détermination des méthodes à suivre sont fixés en dehors de lui, il n’a qu’à appliquer passivement les instructions du « planning department » ; ceci conduit à une dégradation de la fonction ouvrière dans la vie industrielle du pays, qui pourrait devenir d’une extrême gravité.

A force d’éliminer tout l’effort intellectuel, de combattre la logique, l’intuition, l’imagination, l’homme devient incapable d’effort intellectuel, incapable de vivre sans les machines qui lui épargnent tout effort ».

P. 320 : « Personne ne sait plus ce qu’est l’ensemble et quels sont les besoins de la société dans laquelle il se meut. Les modernes sont si infatués de technique qu’ils ne considèrent, n’adoptent et n’admirent que les découvertes techniques et n’ont confiance que dans les solutions techniques. L’ingéniosité est plus prisée que la capacité de larges synthèses ».

Ch. 6) Décadence morale

Le machinisme qui fait déchoir l’intelligence, a une influence encore pire sur le sens moral..

P. 325-326 : L’industrialisme a détruit la famille, a écarté l’homme des plaisirs normaux qu’il y trouvait, lui a fait perdre le but de sa vie ; il lui manque cette excitation au bien, ce frein contre le mal que lui fournissait précisément la famille. La promiscuité des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants, à tous moments et en toutes circonstances, entassés sans aucun idéal, a multiplié hors de toute mesure les occasions de corruption, sans hélas ! développer de même les possibilités de perfection.

L’industrialisme a chassé la femme hors du foyer ; elle l’a exemptée de son activité et de ses vertus, elle l’a descendue de son piédestal de modèle et d’idéal sublime et en a fait une imitatrice des vices masculins et un objet de jouissances. Il a fait de la femme une concurrente de l’homme, jusque dans sa profession. Exemptée comme elle l’était des nécessités de gagner sa vie, la femme pouvait être généreuse et altruiste tant qu’elle le voulait ; elle doit faire aujourd’hui des pieds et des mains tout comme l’homme pour défendre sa place. Les crimes de la femme sont presque inconnus dans les pays où la femme est encore au foyer. Ils deviennent de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu’on passe dans les pays les plus civilisés. […]

Mais bien plus démoralisants encore que la concentration dans les usines ou la nécessité pour la femme de gagner sa vie à l’extérieur sont les faux principes sur lesquels repose la société moderne et surtout cette opinion universelle que « produire davantage » justifie toute amoralité, que la force prime le droit ».

En réalité, l’industrialisme moderne s’est développé sur la force et sur la ruse, sur l’exploitation des colonies et des pays pauvres, sur celle des travailleurs, des femmes et des enfants : il ne peut donc développer la correction, la probité et la justice qui fondent une civilisation durable.

P. 326-327 : « L’industrialisme moderne et collectif n’aurait pu naître ni se développer s’il n’y avait pas eu moyen de transiger avec les devoirs les plus élémentaires de la morale.

Les éléments nécessaires à cet industrialisme ne furent pas l’œuvre du génie individuel, de la patience, de l’économie, de la justice ; ils ont été réunis grâce à des massacres, à l’astuce, à des moyens éminemment immoraux. […]

C’est par la fraude, la tromperie ou la ruse que l’industrie a continué de se procurer les matières premières exotiques dont elle avait besoin et de vendre ses produits manufacturés aux colonies, ce qui n’est pas plus beau que les luttes et les massacres auxquels leurs ancêtres se livrèrent pour acquérir celles-ci.

Les monopoles, les prohibitions, les protectionnismes, les trusts sont immoraux, au même titre que cette publicité tour à tour nationaliste, internationaliste, hygiénique ou esthétique dont l’industrie se sert pour imposer sa marchandise aux peuples « barbares » (barbares parce qu’ils la refusent).

Et que dire du dumping grâce auquel l’industrie d’un Etat peut concurrencer son voisin, en vendant au-dessous du prix de revient, quitte à remonter les prix une fois le marché conquis ! »

P. 328 : « La civilisation industrielle montre la plus grande aversion pour les vertus morales qui pourraient en quelque façon inculquer le mépris des richesses, c’est-à-dire la diminution de la consommation ».

L’industrie a détruit l’ordre qui doit régner dans toute société, cet ordre correspondant au fait que chacun soit à la place qui lui convient le mieux en fonction de ses aptitudes, de son héritage familial et de sa classe sociale. Elle favorise au contraire la confrontation des intérêts particuliers. La richesse qui détermine les relations entre les hommes dans la société moderne crée des liens instables, car ils ne sont plus fondés sur des droits et des devoirs réciproques. Désormais, tout le monde réclame son indépendance, car les limites et les obligations paraissent à chacun insupportables. Le sens moral devient une gêne pour la conquête des biens matériels.

Ch. 7) Le tragique résultat final du machinisme

P. 350 : « La conclusion de toutes les brillantes conquêtes de l’industrie est l’ennui qui opprime les hommes, en ce siècle qui regorge de richesses, de biens matériels, de possibilités de jouissances ; ennui dû à la décadence de l’intelligence et du sens moral, au manque d’idéalisme ; ennui consécutif aussi à la suppression du travail manuel, à la concentration des hommes en d’énormes agglomérations ; à la standardisation de la vie, au caractère artificiel de la vie, des aspirations et des fonctions voulues par l’industrialisme ».

En accaparant le temps et les forces de tous les hommes, l’industrialisme a remplacé la quête d’un idéal qui nous dépasse par la poursuite d’objectifs matériels accessibles dans le monde actuel. Ainsi l’industrie nous a privés des seules joies éternelles, robustes et capables d’apporter quelque dignité à notre vie. Elle nous a réduits à de simples animaux pour la consommation.

Aujourd’hui, une seule arène – le monde – a remplacé les innombrables petites arènes où chacun pouvait espérer, jadis, triompher. Par conséquent, le nombre des heureux qui peuvent espérer une palme s’est réduit au minimum. Ainsi s’est dénoué le puissant lien qui nous attachait à la terre et à nos proches.

La vie et les efforts se sont standardisés. La machine a tué l’originalité car elle ne peut produire qu’en grandes séries. Même les céréales, les légumes et les fruits ont été standardisés.

Chaque montagne a désormais son funiculaire, chaque pic sa rampe, chaque profession son guide technique, ses modèles et ses instruments qui permettent au plus bête de réussir. Partout des engins enlèvent au travail toute peine, tout effort, et au travailleur toute passion et tout triomphe. La vie moderne tend à supprimer l’effort mesuré qui est nécessaire au bonheur : de là vient le développement du sport, mais aussi l’augmentation des suicides. Le développement des activités de divertissement s’efforce de combler l’immense ennui qui s’est emparé de l’homme moderne.

Livre IV. Lueurs sur l’avenir

Dans la quatrième et dernière partie de son ouvrage, partie qui ne comporte qu’un seul chapitre, Gina Lombroso s’efforce de faire la synthèse de ses observations et de proposer des recommandations pour remédier aux défauts de la civilisation industrielle, et en particulier de la grande industrie.

P. 377-380 : « Les hommes d’aujourd’hui s’affairent à devancer le Temps, à vouloir deviner ce que demain sera ; chacun imagine l’avenir comme l’intensification du présent. Les romans, les fables, les cinémas nous décrivent dans l’avenir des villes plus étendues, des usines plus immenses, des maisons plus hautes, des populations plus riches. Les gouvernements, les administrations publiques préparent pour cet avenir gigantesque des universités colossales, des stades énormes capables de contenir des villes entières.

L’on semble ainsi prévoir que le monde futur sera le prolongement et l’intensification de cette ère du colossal que je crois être une calamité et que le public extasié admire comme la gloire des temps modernes.

Ce n’est pas là une pensée singulière : l’homme a toujours cru, dans son orgueil sans bornes, que le progrès doive toujours continuer dans la direction qu’il apprécie le plus, que les manifestations de son siècle sont parfaites et doivent toujours s’intensifier dans l’éternité. Ce n’est qu’une illusion !

Chaque civilisation après avoir progressé pendant un certain temps dans une certaine direction atteint le sommet de son ascension et après une période d’arrêt plus ou moins longue, commence à décliner, et ce déclin correspond presque toujours à un progrès dans une autre direction.

Quand on traverse Rome, Florence, Arezzo, Pérouse, Orvieto, Sienne, on est ébloui par la splendeur de leurs palais et de leurs églises, par la beauté des fresques et des jardins qui défilent devant les yeux. On admire, plein d’enthousiasme, la grâce que les artistes italiens du Moyen Age surent imprimer, avec des moyens si simples, aux humbles murailles des villes, aux escaliers des édifices les plus modestes, et l’on s’indigne de voir, à côté de tant de merveilles, la banalité prétentieuse des bâtisses modernes.

Au XVIe siècle, quand les citoyens concentraient ainsi leur ambition dans la décoration de leurs églises, de leurs palais, de leurs châteaux et acceptaient – au besoin – de vivre misérablement pour porter leur contribution à l’édification de leurs monuments, ils pensaient pour l’avenir de leur commune à des monuments encore et toujours plus beaux, plus parfaits, plus harmonieux.

Et voici que le sens artistique de leurs descendants tout au contraire s’est affaibli et nous sommes forcés de reconnaître la décadence que trahit leurs constructions plus récentes.

Du reste, le sens esthétique au Moyen Age s’était développé au détriment du sens philosophique et politique des Romains ; ce dernier était beaucoup plus fort chez les fondateurs des villes que chez leurs successeurs.

C’est que, dans toute civilisation, certaines parties, arts, sciences, industrie, politique ou plus précisément certains côtés de ces parties progressent tandis que d’autres s’arrêtent ou reculent.

Nous avons vu, dans la Rome républicaine, se perfectionner la morale et la politique, tandis que les arts plastiques et l’industrie restaient rudimentaires ; et dans la Rome impériale se développer les arts plastiques, l’industrie, le confort, l’hygiène et reculer le sens politique et la morale.

Nous avons vu dans le Moyen Age l’architecture, la peinture prendre un essor inouï tandis que le sens politique et les sciences rétrogradaient.

Nous avons vu la même trajectoire se répéter pour les industries, pour l’agriculture, pour les découvertes qui paraissaient destinées à être éternelles.

Aucun doute que l’agriculture dans l’empire romain était infiniment plus évoluée que celle du Moyen Age, et presque que celle de nos jours en maints endroits. Les Romains avaient rendu fertiles la Tunisie et la Cyrénaïque, dont les Arabes ont refait un désert. Eux-mêmes ont transformé une partie de l’Espagne en vrai jardin avec leurs travaux d’irrigation ; ceux-ci cessèrent d’être entretenus après le départ des Maures, et la terre redevint stérile.

C’est ce que Lombroso, dans son Crime politique, appelle : La marche sinusoïde du progrès.

[…]

L’industrialisme moderne n’échappera pas à de semblables limitations, comme il a profité de la loi fatale de l’évolution. La grande industrie moderne, c’est-à-dire l’adoption sur une grande échelle de machines puissantes, mues par l’eau, le feu ou l’électricité qui intensifient démesurément l’action de l’homme, l’emploi généralisé de ces machines qui concentrent dans d’immenses fabriques des ouvriers et des techniciens standardisés pour fabriquer une quantité énorme de produits également standardisés, tout cela n’est possible et raisonnable que lorsqu’un certain nombre de conditions se trouvent réunies ».

Ces conditions se sont réalisées pour l’Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et pour l’Europe et les Etats-Unis tout au long du XIXe siècle. Mais ces conditions sont momentanées, car la lutte pour les marchés devient impitoyable et génère un protectionnisme généralisé. Le Japon, la Chine, l’Amérique du Sud, l’Inde et l’Egypte ferment désormais leurs marchés et s’apprêtent à concurrencer l’Europe et l’Amérique du Nord en produisant eux aussi des biens industriels. Quant aux marchés intérieurs, ils seront bientôt saturés, car les machines ont absorbé trop d’argent pour en laisser suffisamment aux consommateurs, et elles produisent beaucoup trop.

P. 385 : « Les machines ont pris partout la place des hommes ; elles ont partout absorbé les capitaux dont les hommes avaient besoin ; les bras humains sont partout inutilisés ; chaque jour de nouveaux chômeurs s’ajoutent aux anciens et tout le monde manque d’argent pour tenir tête à la crise et acheter les produits nécessaires à la consommation ».

Gina Lombroso est convaincue que le machinisme doit décliner à mesure que déclineront les conditions qui avaient été nécessaires à son développement, et ce même si les contemporains mettent encore tous leurs espoirs dans la machine et seront prêts à des sacrifices pour la sauver.

P. 389 : « La grande industrie se débat désormais dans un cercle vicieux ; elle a pu, grâce aux subsides, aux monopoles, aux clients et aux fournisseurs forcés, prendre le formidable développement que nous savons ; mais pour continuer, elle a besoin que ces subsides et que ces monopoles, que ces clients et fournisseurs forcés continuent à lui donner les moyens d’augmenter indéfiniment leur production ».

Grâce aux syndicats, les ouvriers ont obtenu de hauts salaires par rapport aux petits artisans, aux petits agriculteurs de leur pays, et par rapport aux ouvriers des pays moins industrialisés. Pour y remédier, les grands industriels ont donc remplacé beaucoup d’ouvriers par des machines.

P. 390 : « Au lieu de vouloir rompre ce double cercle fatal, l’industrialisme moderne, nouvel apprenti sorcier, a préféré, jusqu’à présent, continuer l’exploitation forcenée des peuples et des classes non industriels, des eaux, de l’air, de la terre, du sous-sol, des bois, des champs et des mines dans le monde entier, bouleversant ces peuples, volatilisant les richesses du passé, du présent et de l’avenir, augmentant la haine et les révoltes qu’il sème autour de lui ».

Pour que le monde s’en sorte, il faudra que toutes les nations soient placées sur un pied d’égalité, avec pour chacune la possibilité de choisir son type d’expansion, ses aspirations morales, sociales et intellectuelles. De même, chaque individu devra pouvoir vivre à sa guise, libre de développer sa petite industrie et sa petite propriété, ou même de ne pas produire. En laissant de côté la grande industrie, on diminuera le chômage et on laissera davantage de capitaux pour les petites entreprises, plus souples et moins susceptibles de surproduire. Il faudra déconcentrer et décentraliser la production et l’habitat.

P. 394 : « C’est donc vers la petite industrie et la petite culture individuelle que doit marcher le monde pour retrouver son équilibre et ce sont les pays qui ont conservé la petite production qui jouissent aujourd’hui d’une vie meilleure. Le pays d’Europe le plus riche et le plus heureux n’est pas l’Angleterre – où est née la grande industrie – […], mais c’est la France qui a, comme la Chine, le mieux résisté à la grande industrie ».

Même en Italie, les produits qui font la richesse du pays ne sont pas ceux qui sortent des usines FIAT : ce sont les produits de la petite industrie individuelle. Le gouvernement a tort de subventionner la grande industrie au détriment de la petite, et de favoriser la grande propriété au détriment des petites exploitations agricoles.

Même en Angleterre, Ruskin n’a-t-il pas réussi, de manière profitable, à revenir à l’industrie à la main en la réorganisant et en disposant de quelques influences ?

Gina Lombroso pense que les petites affaires à gestion directe sont capables de faire concurrence aux machines, même pour des productions destinées à des pays éloignés. Les petites entreprises sont dans tous les cas susceptibles de produire avec une plus grande variété des produits plus élégants que la grande industrie.

La grande et la petite industrie devraient en fait pouvoir coexister, et même se rapprocher grâce aux coopératives de production et de consommation. Différents exemples montrent que l’avènement d’une industrie et d’une agriculture plus individuelles et moins standardisées, plus morales et moins centralisées, est possible dans le cadre d’une société moderne. Les usines se fragmenteront ou diminueront de taille, de même que les villes, car la production sera décentralisée. Cela contribuera aussi à limiter le gaspillage des ressources.

Si la France a bien résisté à la grande industrie, c’est parce que les artisans et les petits propriétaires se sont regroupés pour résister aux monopoles et aux privilèges des grande sociétés, tandis que les paysans n’ont pas voulu céder leurs terres ni acquérir des installations industrielles dont ils ne sentaient pas le besoin. On peut donc envisager un avenir meilleur pour nos sociétés.

P. 413-414 : « Alors se fragmenteront les villes monstrueuses. Les usines colossales se subdiviseront ; la fabrication se proportionnera de nouveau à la consommation ; il n’y aura plus de luttes pour imposer des produits ou pour accaparer des matières premières. La famille se reformera ; les petits groupements sociaux se reconstitueront, au milieu desquels chacun pourra émerger et aiguiser son génie. Les hommes ne seront plus de simples animaux de consommation arrêtés dans leur aspiration de répandre leur propre personnalité intellectuelle et morale ; ils ne miseront plus seulement sur la jouissance matérielle. L’esprit humain se consacrera de nouveau aux sciences désintéressées et vraies, à l’art de se perfectionner soi-même, de perfectionner la société, d’améliorer les rapports sociaux ; il redécouvrira la foi et la justice. Et nous marcherons ainsi vers une civilisation qui à son tour fera monter l’humanité à un échelon plus élevé que celui dont nous sommes partis ».