Poète et philosophe anglais, influencé par les écrivains Thorau, Ruskin et Morris, ainsi que par Walt Whitman, Edward Carpenter défie les catégories idéologiques simples auxquelles nous sommes habitués depuis longtemps. Sa critique radicale de la civilisation aboutit à un éloge de l’état de nature qui semble réhabiliter la notion de bon sauvage tout en lui donnant une dimension très sociale ou communautariste, qui correspond selon lui à la vraie nature de l’homme.

Cet état de nature, qui a précédé la civilisation, est aussi appelé à lui succéder. Il fera réapparaître la socialisation naturelle de l’homme sans pour autant étouffer l’individu. En se libérant des chaînes qui l’entravent pour se rapprocher de la nature, l’homme retrouvera son sens moral et une forme de religiosité panthéiste. Son évolution future le conduira de l’état actuel de civilisation vers une sorte de communisme spontané et naturel, respectueux de la liberté individuelle et combiné à une forme de spiritualité panthéiste.

Autant qu’un pionnier de l’écologie influencé par une vision socialiste du monde, Edward Carpenter doit se comprendre comme représentant d’un vaste mouvement naturiste, héritier de la médecine naturelle allemande du milieu du 19e siècle, et qui se développe de façon spectaculaire en Europe du Nord peu avant 1900. En rupture complète avec la pensée libérale de ses prédécesseurs, il préconise la libre association, la coopération, l’assistance mutuelle et l’égalité. Véritable partisan d’un retour à la terre et adepte des métiers manuels, c’est un écologiste avant l’heure, qui défend l’artisanat et la paysannerie contre la mécanisation et nous enjoint à aller vers la liberté humaine et l’ensauvagement pour guérir de la civilisation. Pour lui, il faut absolument sortir du cauchemar de la vie moderne, de l’infinie vulgarité des affaires et de la course à l’argent. C’est le thème central du petit ouvrage qu’il publie en 1899 sur, ou plutôt contre, la Civilisation.

Civilisation : its Cause and Cure (1899)

Traduction française : La civilisation, ses causes et ses remèdes (2009).

Dans ce petit ouvrage en quatre points, la Civilisation est comparée à une maladie qui caractérise une étape du développement des sociétés à travers laquelle les êtres humains doivent passer.

I. (De l’état de civilisation)

Au point I, Carpenter constate que la société moderne se trouve dans un état particulier qu’on appelle Civilisation, un état que même les plus optimistes ne trouvent pas particulièrement désirable. Certains pensent même qu’il s’agit d’une sorte de maladie qui affecte les différentes races humaines. C’est assez inquiétant, car l’Histoire nous apprend que si certaines nations y ont succombé, et que beaucoup en souffrent, on ne connaît encore aucun cas de rétablissement complet à ce jour. De sorte qu’aucune société ne paraît avoir encore passé le state final du processus de Civilisation sans y stagner ou y succomber.

On peut d’ailleurs remarquer en passant que le nombre de médecins augmente en Angleterre sans que les gens cessent pour autant de se plaindre de leur santé : n’est-ce pas un signe ? Même les animaux domestiques, c’est-à-dire les animaux touchés par la Civilisation, sont de plus en plus sujets aux maladies.

Mais la maladie touche aussi la société, dont l’unité qui la constitue en tout harmonieux a fait place à la lutte des classes et des individus, au développement anormal de certains au détriment des autres et à la multiplication des parasites sociaux. Et mentalement, allons-nous si bien que cela, si l’on considère l’étrange sensation de troubles mentaux (« mental unrest ») qui traverse nos populations ? Cette sensation justifie amplement l’épigramme tranchante de Ruskin : « Quoi que nous possédions, nous en voulons davantage ; et où que nous soyons, nous voulons être ailleurs » (« Whatever we have—to get more ; and wherever we are—to go somewhere else »).

Ce trouble (« sense of unrest ») pénètre l’être humain au plus profond – jusqu’à sa nature morale – et se révèle dans toutes les nations au temps de leur plus haute civilisation, et se manifeste en particulier comme le sens du péché. Cet étrange sentiment de tension et de discorde intérieure (« inward strife and discord ») traverse les siècles chrétiens et contraste avec la naïve insouciance du monde primitif et païen.

Bien sûr, nous sommes conscient que la notion de Civilisation est souvent utilisée dans un sens idéal pour désigner un état futur vers lequel nous tendons. Mais dire que nous nous dirigeons effectivement dans cette direction n’est pas prouvé, de sorte qu’il vaut mieux considérer que la Civilisation n’est qu’un état historique par lequel passent actuellement les différentes nations. Dans tous les cas, la croissance de la richesse et le concept de propriété privée ont détruit l’ancien système de société basé sur la tribu (la « gens » au sens latin), c’est-à-dire une société d’égaux fondée sur des relations de parenté (« blood-relationship »). Cette destruction s’est faite au profit d’une autre société, fondée sur les différences de possessions matérielles. Ainsi sont apparus l’esclavage, le servage et le travail salarié, les étrangers sans terre, tout un système de rente, d’hypothèque et d’intérêts, la domination d’une classe sur l’autre et des hommes sur les femmes ; et c’est pour stabiliser ces autorités que sont apparus l’Etat et la police. On peut donc désigner par Civilisation un stade historique qui date de la division de la société en classes fondées sur la propriété, et de l’adoption d’un gouvernement de classe. Les Français du 18e siècle parlaient à ce propos de « peuples policés ».

Or, aucun pays n’a encore dépassé le stade de la Civilisation, stade où la santé des individus paraît affaiblie et l’organisation de la société moins harmonieuse et plus conflictuelle que dans l’état de barbarie, en raison des antagonismes de classe, du parasitisme et des vols. Le sens du péché et de la culpabilité des civilisés affecte aussi leur mental. Le sens du Paradis perdu est d’ailleurs très présent chez les civilisés.

II. (De la maladie)

Au point II, Carpenter se demande quelle est la place et la signification, dans l’évolution humaine, de cette espèce de maladie physique, sociale, intellectuelle et morale liée à la Civilisation. Dans le cas qui nous occupe, la maladie doit être conçue comme perte de l’unité (« loss of unity ») que désigne le mot santé (« health », proche de « holy » et de « whole »). La santé est donc la condition du corps dans son intégralité, dans son unité, qui est maintenue par une force centrale, en relation avec la part la plus universelle et incorruptible de l’homme. A l’inverse, la maladie signifie l’introduction dans le corps d’un corps étranger (« an insubordinate centre ») : furoncle, tumeur, germe. Dans l’esprit, la maladie commence lorsque chaque passion s’affirme comme un centre de pensée et d’action indépendant. Cela peut signifier passion de l’argent, du savoir, de la renommée ou de la boisson ; jalousie, luxure, recherche de l’approbation ; mais aussi poursuite de la vertu pour la vertu (pureté, humilité, cohérence). Lorsque ces passions ne sont pas subordonnées à la volonté centrale, l’homme est tourmenté, déchiré et malheureux.

Il n’y a pas de séparation stricte entre le corps et l’esprit, et l’homme doit toujours maintenir son autorité sur ses organes qu’il s’agisse de l’estomac pour éviter la gloutonnerie, des organes sexuels ou du cerveau. La maladie, physique ou mentale, vient précisément de cette rupture d’unité, qui met en suspens l’autorité du pouvoir central et permet la croissance de centres non-subordonnés (« insubordinate centres »). De la même manière, une société saine ne laisse pas de place à des produits parasites tels que l’actionnaire et le policier. On n’a certes pas encore réussi à identifier la force (« the power ») qui maintient l’unité dans chaque organisme, mais il est certain que cette force existe. Peut-être cet objet est-il davantage lié à notre conscience qu’à la science. La mort ne serait alors que la fin de l’action de cette force dans certaines parties de l’organisme.

Peut-être n’y a-t-il jamais eu aucune période, ni aucun pays, sauf peut-être les Etats-Unis (« Yankee-land »), dans lequel la maladie n’est aussi généralement répandue que l’Angleterre d’aujourd’hui, et où pourtant les médecins n’ont jamais été aussi nombreux, et la science médicale si puissante en appareils, en savoir, en autorité, en organisation et en personnel. Comment expliquer cette contradiction, si c’en est une ? Sans doute par le fait que la science médicale ne contredit pas la maladie, comme les lois n’abolissent pas le crime. Car elle ne s’en prend pas à l’affaiblissement du centre de la vie en l’homme (« decay of the central life in men »). Il est clair que la maladie se loge facilement dans un système désorganisé. Par conséquent, le remède consiste, comme dans la société, soit à restaurer la force du pouvoir central, afin qu’il puisse éjecter les éléments non-subordonnés (« insubordinate elements »), soit à attaquer la maladie depuis l’extérieur. La première méthode, quoique difficile et lente, est la meilleure puisqu’elle consiste à adopter une vie corporelle et mentale saine. La seconde, facile à appliquer mais à l’efficacité médiocre sur le long terme, consiste à recourir à la médecine. La force positive de la santé réside en effet dans son pouvoir d’expulser la maladie de son voisinage. Réalisée par quelques personnes, cette opération sera généralisée lorsque les éléments les plus misérables ou sordides (« squalid ») de la civilisation présente auront disparu.

Conclusion : la santé physique ou mentale signifie unité et intégration du corps et de l’esprit comme on peut l’observer chez les animaux et chez les hommes primitifs.

III. (De l’évolution)

Au point III, Carpenter cherche à caractériser le processus d’évolution qui a amené l’homme à perdre son unité ou sa totalité (« wholeness »), tout en identifiant la cause de cette espèce de chute de l’homme interne, tout à coup devenu incapable d’aller plus loin. Qu’est-ce qui a donc provoqué cette perte d’unité et cette chute ? La seule réponse possible est la soudaine connaissance de soi, la prise de conscience de sa propre destinée, de sa liberté, cet espèce transfert de la conscience de la partie extérieure et mortelle de l’être vers son intériorité sous-jacente, ce qui signifie un certain abandon de soi. Du point de vue de la conscience de soi en effet, l’homme primitif est encore un animal, qui obéit sans hésitation à ses impulsions intérieures, qui sont la loi de son être. Ses actions restent instinctives. L’homme civilisé au contraire, avec ses structures morales et intellectuelles, vit plus difficilement en harmonie avec lui-même et avec la nature. Il doit affronter la découverte effrayante de la conscience de soi, et le désengagement du vrai soi de sa partie fugace et périssable. Pour atteindre la conscience de soi, l’homme doit donc chuter, devenir moins que le vrai soi et supporter l’imperfection : la division et le conflit doivent entrer dans sa nature. Pour parvenir à la vie parfaite, pour savoir en quoi elle consiste et en bénéficier, il doit d’abord briser son unité et le repos de sa nature, au risque de laisser entrer en lui le crime, la maladie et l’inquiétude. Il est curieux de constater qu’à l’aube de la civilisation on ait eu, chez les Grecs, le « connais-toi toi-même » inscrit sur le temple d’Apollon à Delphes, et chez les Sémites, Adam et Eve placés face à l’arbre de la connaissance.

Mais cette imperfection, cette désunion du moi interne et externe, cette conscience dualiste, n’est que temporaire : elle n’existera plus dans le futur, même si cette désunion était en réalité le préalable nécessaire à une union plus parfaite et consciente. L’expérience de la maladie est nécessaire pour recouvrer la santé. De même, pour parvenir à une vie sociale parfaite, et pour comprendre le bonheur que procurent à l’humanité de vraies relations mutuelles, il faut d’abord connaître la misère et la souffrance qui résultent de l’individualisme et de la cupidité. Pour découvrir les merveilleux pouvoirs de la vraie humanité, il faut d’abord en être privé en devenant la proie et l’esclave de ses propres passions et désirs. Le crime et la maladie ne sont que les moyens temporaires de parvenir à cette fin immense.

L’œuvre de la Civilisation, fondée rappelons-le sur la propriété, consiste donc à désintégrer et à corrompre l’homme, à briser l’unité de sa nature en faisant croître son sentiment de culpabilité, à désacraliser la sexualité en séparant l’amour et le désir, de manière à aboutir à un divorce complet entre la réalité spirituelle et l’acte corporel dans un vaste système d’amour tarifé. La Civilisation, qui commence avec l’abandon de la difficile vie naturelle, se termine avec une société brisée et prostrée, gangrenée par le luxe, la pauvreté et la maladie. L’homme, jadis l’aboutissement du monde animal, cesse d’être reconnaissable, dégénère physiquement et tombe malade, chacun de ses organes devenant le siège de désordres, soignés par une cohorte grandissante de médecins.

Dans ce processus, l’influence de la propriété est évidente. L’accroissement des pouvoirs de production de l’homme réagit sur lui de trois manières différentes, en l’éloignant (1) de la Nature, (2) de son vrai Moi, (3) de ses Semblables. En effet :

1° Lorsque le pouvoir de l’homme sur la matière augmente, il crée pour lui-même une sphère et un environnement spécifique, dans lequel la nature n’a plus aucune part.

2° En augmentant ses possessions, l’homme trouve les moyens de gratifier ses sens et ses désirs à volonté. Il abandonne son vrai moi à ses organes, le tout à des parties. La volonté de posséder domine sa volonté et le corrompt.

3° La propriété stimule la nature égoïste de l’homme, le sépare de ses semblables qu’il tend à considérer comme des ennemis. Or sa vraie nature consisterait dans sa vraie relation avec ses semblables. La Civilisation brise la vieille unité de la société tribale et fonde de nouveaux pouvoirs sur la simple possession. La société devient une organisation où le riche s’engraisse au détriment de ce qui nourrit le pauvre et le fort vit au détriment du faible.

Ainsi s’établit le Gouvernement. La vieille communauté de vie disparaît et chacun essaie d’accumuler autant de biens privés qu’il peut pour sa consommation personnelle. Les barrières artificielles de la loi doivent être établies pour maintenir ces niveaux inégaux. Le désir de posséder suscite la violence et la fraude. Les possesseurs doivent utiliser la force pour maintenir les barrières de la loi contre les non-possesseurs. Des classes se forment et le Gouvernement s’établit comme l’expression de cette force. L’idée de propriété devient la passion dominante de l’homme, qui a généré l’esclavage, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’un homme libre est finalement plus productif qu’un esclave. Le destin final d’une société dans laquelle la propriété est l’alpha et l’omega est l’auto-dissolution de celle-ci, jusqu’à ce que la Démocratie rétablisse la liberté, l’égalité et la fraternité des anciens clans (les « gentes » des Romains).

L’institution du Gouvernement démontre que l’homme a perdu son contrôle interne et central puisqu’il recourt à une autorité extérieure. Si chacun restait en adhésion organique avec le corps général de ses semblables, aucune disharmonie sérieuse ne pourrait survenir. Ce n’est que lorsque l’unité vitale du corps politique est affaiblie et doit être maintenue par des moyens artificiels que se met en place une forme de gouvernement qui n’est plus l’expression démocratique de la vie du peuple tout entier, mais une sorte d’autorité extérieure qui s’exerce sur lui au bénéfice d’une classe ou caste dominante.

La forme de Gouvernement la plus sincère est la Monarchie. Le sentiment de l’unité humaine s’étant affaibli sans avoir complètement disparu, le peuple choisit pour maintenir ensemble la société un homme qui la gouverne en représentant le vrai Homme et donc le peuple. C’est une époque de guerres et de formation des nations. Précédant de peu la période de la Civilisation, ces premiers rois étaient généralement associés aux fonctions religieuses les plus élevées, tels que le roi des Romains, le basileus des Grecs et les pharaons égyptiens. Plus tard, lorsque l’autorité centrale s’efface en chaque homme, l’attraction de la propriété extérieure augmente dans la société. Les pouvoirs temporel et spirituel se séparent, le roi, qui représentait l’esprit divin ou l’âme de la société, recule à l’arrière-plan et les nobles commencent à prendre sa place. C’est l’âge féodal, l’aristocratie ou la Timocratie de Platon, marquée par l’apparition de grandes propriétés foncières et par la croissance de l’esclavage et du servage, esclavage extérieur qui symbolise l’asservissement intérieur de l’homme.

Vient ensuite l’âge du commerce, l’oligarchie ou la Ploutocratie de Platon. L’honneur cède la place à la richesse matérielle : les gouvernants ne gouvernent pas par succession personnelle ou héréditaire, mais à travers ce qu’ils possèdent. Les parlements et les constitutions sont à l’ordre du jour. Mais l’esclavage des salaires, l’usure, les hypothèques et autres abominations de ce genre indiquent l’avance de ce processus mortel. Pour l’individu, le gain est le but de l’existence, l’intelligence industrielle et scientifique sont les vertus ultimes.

La rupture est désormais complète. L’individu perd toute mémoire de son guide céleste, ses passions s’affaiblissent par manque d’un chef auquel il puisse s’identifier, son industrie et son intellect ne servent plus qu’à administrer ses médiocres petits désirs (« to minister his swarming little desires »). C’est l’ère de l’anarchie, la démocratie de Carlyle, la loi de la canaille et de la foule, des caucus et de la compétition, de la cupidité qui dégénère en tyrannies et ploutocraties cancéreuses, un pur chaos et confusion de la société. La société est livrée aux parasites qui la dévorent tels des vers de la cupidité individuelle dès que l’inspiration centrale disparaît de la vie sociale ; à la longue, celle-ci tombe sous la coupe des plus monstrueux égotistes qui ont pu se nourrir de sa corruption.

Tels sont les symptômes du progrès de la maladie qui suit à peu près le même cours dans les différentes nations qu’elle attaque. Mais son dernier stade, qui est vraiment la fin de tout, n’est pas la vraie Démocratie, aussi noir que soit le tableau qu’en ait fait Carlisle. Il n’y a pas en effet de règne du Peuple (« Demos ») en chaque homme, ni quoi que ce soit qui y ressemble. Il n’y a plus de solidarité comme celle qui existait dans les anciennes tribus et dans la société primitive. La vraie Démocratie doit encore advenir, après la restauration de la vraie autorité interne et le rejet de tout gouvernement extérieur de classe. A ce stade, la tâche de la civilisation prend fin, la leçon de tous ces siècles d’expérience amère est achevée : de la mort et de toutes les tortures et les troubles qui l’accompagnent arrive enfin la Résurrection. L’homme a pu sonder les profondeurs de l’aliénation par rapport à son esprit divin ; il a bu la coupe de la souffrance jusqu’à la lie ; il est littéralement descendu en enfer. Tant individuellement que socialement, il fait demi-tour et remonte délibérément vers l’unité qu’il a perdue. Il écarte la fausse démocratie pour la vraie, qui n’est pas un gouvernement extérieur, mais une loi intérieure, la loi de l’homme social (« mass-man ») dans chaque homme unifié (« unit-man »). Aucun gouvernement extérieur ne peut en effet assurer le passage de la chrysalide qui se forme pendant la période de la Civilisation vers la nouvelle vie intérieure et sociale, dont toutes les formes seront fluides, spontanées et volontaires.

IV. (Du futur)

Au point IV, qui est de loin le plus développé, Carpenter tente de donner un aperçu du futur et de la route que l’homme va prendre. Le poème de la Création n’est pas interrompu dit Thoreau, mais peu d’oreilles sont capables de l’entendre. Comment d’ailleurs, pris que nous sommes dans le tourbillon présent, pouvons-nous concevoir la gloire qui nous attend ? Mais les limites de notre présent savoir ne doivent pas nous alarmer : les impossibilités vont céder le moment venu et les ailes vont nous pousser en temps utile. On ne peut douter que nous retournerons vers la nature et la communauté de la vie humaine. C’est le chemin vers le paradis perdu, ou plutôt vers un nouvel Eden, dont l’ancien n’était qu’une image. L’homme doit se défaire des enveloppes et de la momification séculaire par laquelle il s’est coupé de la lumière du soleil, gisant dans une mort apparente qui prépare en silence sa glorieuse résurrection comme celle de la bonne vieille chrysalide qu’il est. Il doit sortir de ses maisons et de toutes les places où il se cache et où sa honte l’a si longtemps confiné : la nature doit devenir sa vraie maison comme elle est celle des animaux et des anges.

Tout est contenu dans la vieille formule magique : « L’homme s’habille pour descendre et se déshabille pour monter ». Par dessus son corps spirituel analogue au vent (« wind-like ») il met un corps matériel ou terrestre, et par-dessus son corps terrestre il met des peaux de bête et d’autres vêtements. Ensuite, il cache son corps dans une maison, derrière des rideaux et des murs de pierre, qui deviennent pour lui comme des peaux secondaires et des prolongations de lui-même. Une haie dense et imperméable croît ainsi entre l’homme et sa vraie vie, et tous les soins et tous les soucis liés avec son corps terrestre et avec toutes ses peaux lui font perdre de vue qu’il est un Homme : son vrai être (« his true self ») somnole dans un profond engourdissement.

Inversement, le processus d’évolution et d’exfoliation n’est rien d’autre qu’un continuel dévoilement (« unclothing ») de la nature par lequel la forme humaine parfaite qui est à sa racine tend à se manifester de plus en plus. C’est ainsi que l’homme pourra rétablir sa santé dans le futur. La vie à l’intérieur se réduira à une fraction secondaire de l’existence et les vêtements seront simplifiés, comme la vie domestique. La vie en plein air, la familiarité avec le vent et les vagues, la nourriture saine et pure, la compagnie des animaux contribueront à restaurer la relation de l’homme avec la nature et favoriser l’accumulation d’énergie dans son système, de manière à perfectionner sa santé et le rayonnement de son être d’une manière insoupçonnée jusqu’à présent.

Bien sûr, on dira que ces choses sont difficiles à réaliser dans notre pays en raison de son climat. Si c’est vrai dans une très petite mesure, cela ne doit pas nous empêcher de saisir chaque occasion d’évoluer dans la direction indiquée. Si l’atmosphère de nos grandes villes et de nos campagnes environnantes est dévitalisée et mortifère, c’est en grande partie notre faute. Il est toutefois possible que notre climat ne soit pas approprié aux développements les plus élevés de la vie humaine. Ce n’est pas parce que la Grande-Bretagne a été la scène de quelques-uns des plus grands épisodes de la civilisation qu’elle conservera nécessairement la tête dans la période qui doit suivre : les Communautés Suprêmes du futur vont peut-être se développer dans des pays plus chauds, où la vie est plus riche et pleine, plus spontanée et plus généreuse qu’elle peut l’être chez nous.

Une autre question concerne la nourriture. Une diète consistant essentiellement en fruits et en graines est la plus adaptée pour restaurer la vigueur centrale perdue. La nourriture animale, qui souvent donne beaucoup d’énergie nerveuse, peut être utile dans des cas particuliers, mais l’énergie est de nature spasmodique et fiévreuse, de sorte qu’elle tend à enflammer les centres subsidiaires et à diminuer le contrôle central. Ceux qui se nourrissent essentiellement de nourritures animales sont spécialement sujets à la maladie, pas seulement physique, car leur esprit est aussi plus facilement sujet aux désirs et aux chagrins. Sous l’effet de cette diète plus élémentaire, l’homme travaille avec moins de fatigue, est moins sujet à la douleur et au froid et soigne ses plaies avec une célérité extraordinaire. Tous les fruits, noix, tubercules, grains, œufs, ainsi que le lait sous ses différentes formes (beurre, fromage, fromage blanc, etc.) contiennent des éléments naturels sous leur forme la plus condensée, mais peuvent être assimilées par toute créature vivante sans préjudice.

Tout cela va de pair avec la propreté. L’unité de notre nature une fois restaurée, l’instinct de propreté corporelle, tant intérieure qu’extérieure, caractérisera à nouveau l’humanité. Tout l’être humain, esprit et corps, deviendra propre et rayonnant depuis son centre le plus intérieur jusqu’à sa circonférence la plus éloignée, faisant disparaître la distinction entre le matériel et le spirituel. Objets grossiers et âme invisible n’en feront plus qu’un, selon le mot de Walt Whitman.

Ce retour vers la Nature et cette sorte d’identification avec le cosmos ne signifie pas une dépréciation de la vie humaine et une négation de ses intérêts. Une vie plus proche de la nature ne signifie pas ascétisme et érémitisme. L’une des grandes gloires des Grecs est justement d’avoir accepté et perfectionné la nature, d’être en relation étroite avec la terre et le ciel et de mettre leurs paysages en harmonie avec le chant des oiseaux : le Parthénon lui-même était ouvert sur le ciel. De même, les grands temples du futur seront les dépôts de toutes les choses précieuses et ravissantes. Les hommes, les femmes et les enfants viendront y partager une merveilleuse vie commune, tandis que les jardins alentours seront sacrés et ouverts aux animaux ; il y aura des livres, de la musique et des œuvres d’art pour tout le monde, un lieu de rencontre pour la vie sociale, les danses, les jeux et les fêtes. Chaque village sera doté d’un tel endroit, qui rendra inutile l’accumulation privée. Chacun ne gardera pour lui que ce qui lui est immédiatement nécessaire, ce qui rendra inutile la moitié du travail et des soucis liés à l’entretien domestique. Les lieux de résidence, qui ne seront plus estimés en fonction des trésors qu’ils contiennent, n’auront plus de portes et de fenêtres jalousement gardées contre les autres hommes ou contre la nature. Le soleil et l’air y pénétreront sans entraves. Personne ne sera maintenu en esclavage domestique : l’habitation humaine, redevenue une partie de la nature, cessera d’être ce qu’elle est actuellement : une prison.

La question du choix de l’architecture n’est pas pertinente : les temples grecs et les cathédrales gothiques ont été construites par des gens qui vivaient eux-mêmes de manière frugale et qui étaient prêts à dédier la meilleure part de leur travail aux dieux et à la vie en commun. A l’inverse, nous qui possédons de spacieuses et luxueuses villas sommes devenus incapables de concevoir une église décente ou un bâtiment public digne de ce nom. Un nouvel esprit inspirera notre architecture lorsque nos temples et nos bâtiments publics seront à nouveau construits à l’usage de gens libres, et non pour glorifier un architecte ou un patron. Il en ira de même pour les habitations des gens ordinaires, qui seront nécessairement conçues et développées en fonction des nouveaux besoins de la vie humaine.

Dans cette nouvelle vie où l’homme mènera une vie communautaire proche de la nature, loin de tout ascétisme, il faut s’attendre à voir plus d’humanité et de sociabilité qu’auparavant. L’entraide et de la sympathie deviendront spontanées et instinctives. Chaque homme fera le travail qu’il aime, qu’il veut faire, qu’il doit faire parce qu’il le sait utile, sans penser au salaire ou à la récompense qui lui viendra de façon naturelle. Seront mis de côté tous les tracas du travail salarié, du devoir et du dégoût, du besoin et de la fatigue. De la variété de la nature humaine surgira une infinie variété d’occupations parfaitement naturelles, qui rendront la société enfin libre. C’est cela le communisme que la civilisation a toujours détesté, comme elle détestait le Christ. Tout gouvernement extérieur et toute loi vont disparaître, car ils ne sont que les substituts transitoires du gouvernement intérieur et de l’ordre. Dans son état final, la société n’est ni une monarchie, ni une aristocratie, ni une démocratie, ni une anarchie, mais en un sens elle est tout cela à la fois. C’est une anarchie parce qu’il n’y a pas de règles extérieures, mais un esprit de vie intérieur et invisible. C’est une démocratie de par la règle du Demos dans chaque homme individuel. C’est une aristocratie parce qu’il y a des degrés et des rangs dans les pouvoirs intérieurs de tous les hommes. C’est une monarchie enfin parce que tous ces rangs et pouvoirs fusionnent dans une unité et un contrôle central enfin parfaits.

Et de même que les différentes formes extérieures de gouvernement de la période de Civilisation trouvent leur justification et leur interprétation dans la période suivante, les techniques actuelles trouveront leur place et leurs usages dans le temps à venir. Elles ne seront pas oubliées, mais auront à être maîtrisées (« they will have to be brought into subjection »). Nos locomotives, machines, systèmes postaux et télégraphiques, nos appareils médicaux et chirurgicaux, nos sciences et nos philosophies prétentieuses et autres engins destinés à épater le monde devront être réduits à la sujétion la plus stricte au service de l’homme réel. Tous ces appareils, et mille autres dont on peut à peine rêver ne seront plus des objets de fétichisme mais serviront à perfectionner le pouvoir et la liberté de l’homme. Celui-ci s’en servira mais sa vraie vie se situera bien au-delà d’eux. Maîtrisant les produits de la Civilisation, il découvrira pour la première fois leur vraie valeur et en retirera un plaisir jusque-là inconnu. Il en ira de même pour les pouvoirs moraux, la connaissance du bien et du mal étant absorbée dans une forme supérieure de savoir. La perception du péché va en effet de pair avec une certaine faiblesse de l’homme, qui se mesure au fait que les objets du monde extérieur provoquent en lui des émotions qui dépassent son contrôle. Inversement, lorsque le pouvoir central est restauré en l’homme et que tout est réduit à son service, il devient impossible pour lui de voir du mal en quoi que ce soit. Le corps n’est plus opposé à l’esprit, mais est absorbé en lui. Toutes ses passions prennent leur place de façon parfaitement naturelle et deviennent les véhicules de son expression. Les vices actuels n’en sont que parce qu’ils exercent une influence dérangeante, mais ils cessent d’être des vices lorsque l’homme retrouve son propre contrôle.

Lorsque la période de la Civilisation sera passée, la vieille religion de la nature reviendra. L’homme ressentira à nouveau son unité avec ses semblables et avec les animaux, avec les montagnes et les fleuves, avec la terre et les constellations. Avant le christianisme, le sexuel et l’astronomique étaient les principales formes de religion. Tout l’univers était plein d’une vie qui, quoique pas toujours amicale, était humaine, ressentie par les hommes et simplement perçue. Après avoir ressenti un sentiment d’isolement à l’époque de la civilisation, l’homme se sentira à nouveau comme une part indivisible et indestructible du grand tout. Il célébrera à nouveau par des danses nues la gloire de la forme humaine, les délices de l’amour humain et la beauté de la nature. Il retrouvera le sens de la perfection vitale qu’avaient les peuples primitifs, sensation encore mille fois plus intensément ressentie lorsque l’homme délivré et racheté irradiera à nouveau.

En fin de compte, c’est sans doute par une généralisation exagérée, que l’esprit est forcé d’employer, que j’ai assimilé la Civilisation uniquement à l’aspect négatif et destructeur de l’interruption millénaire de l’évolution humaine. Il est vrai aussi que l’influence dissolvante de la civilisation a été entravée de temps en temps par la chute des empires, qui ont provoqué un apport frais de sauvagerie. Il est aussi vrai que certaines institutions, comme l’art et la famille (même si elles risquent de changer lorsque les conditions particulières de la civilisation auront disparu) ont servi à maintenir en vie la flamme sacrée et à préserver de petits îlots d’humanité communautaire ancienne dans l’océan d’individualisme et de convoitises qui a recouvert la terre. L’art en particulier a permis de maintenir un lien avec la nature, une façon d’exprimer des émotions primaires qui ne pouvaient être satisfaites dans le monde civilisé.

Mais comment sortir de la Civilisation, qui recouvre maintenant tout le globe ? C’est dans sa structure même que l’on peut discerner les forces qui sont destinées à la détruire, et à faire apparaître l’ordre nouveau. Ainsi, le communisme, jusqu’à présent sporadique et isolé, devient une référence pour les masses et les penseurs de toutes les nations avancées du monde, qui recherchent consciemment une voie vers l’établissement d’une vie socialiste et communautaire (« communal life ») sur une vaste échelle. La présente société de compétition devient de plus en plus vite une formule morte à l’intérieur de laquelle les caractères d’une nouvelle société humaine sont déjà visibles. De plus, l’émergence de ce mouvement vers la nature et la sauvagerie se développe pour la première fois de l’intérieur, sans être imposé à la société depuis l’extérieur.

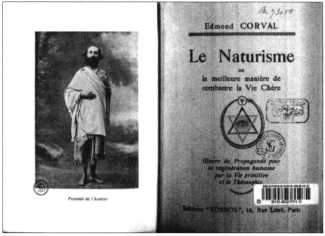

Parmi les portions les plus avancées du monde civilisé, le mouvement naturiste, entamé il y a des années dans la littérature, est en train de se concrétiser rapidement dans la vie réelle, et va jusqu’à nier chez certains la machinerie et les produits complexes de la Civilisation, développant chez d’autres un évangile du salut par les sandales et les bains de soleil. C’est dans ces deux mouvements, vers un communisme humain complexe, et vers la liberté individuelle et la sauvagerie, l’un équilibrant et corrigeant l’autre, tout en grandissant visiblement à l’intérieur d’une Civilisation actuelle à laquelle ils sont tout à fait étrangers, que résident les fondations solides à partir desquelles on peut espérer sa guérison.

En résumé

Pour Carpenter le développement de la civilisation s’est accompagné d’une désagrégation des relations humaines, d’une lutte des classes, d’une rivalité croissante entre individus et d’une montée de l’inégalité. Les symptômes de cette maladie sont la perte de l’unité et de l’intégrité de l’homme et de la société, la multiplication des institutions « extérieures » et leur complexification, et finalement l’intensification de la lutte pour la survie. Les individus, harassés par des emplois dégradants, entourés de machines, encombrés de marchandises frelatées, sont vidés de leur force vitale et de leur énergie créatrice. Ils deviennent anxieux et perdent leur joie d’être au monde. La peur de déchoir devient le ressort de la vie moderne, la concurrence pour la survie devient le principal aiguillon de la production. Il n’y a plus de place pour la beauté, le bonheur et l’enjouement des esprits.

Pierre Thiesset résume ainsi la conception de la société d’Edward Carpenter :

« Dans la société à laquelle il aspire, chacun aurait la capacité d’épanouir ses facultés, pourrait jouir des produits de son travail, et devrait contribuer à l’effort commun. Dénonçant l’idéal du consommateur passif […], Carpenter objurgue chaque individu à se prendre en main et à faire preuve de réciprocité. Avec l’espoir de mettre fin au parasitisme, au profit, à la spoliation des humbles par les exploiteurs ; pour que les travailleurs accèdent à la terre, conquièrent leur autonomie, maîtrisent leur destin. L’horizon que défend l’auteur dans ses ouvrages est celui d’une société sans gouvernement, où les communautés s’auto-administreraient, où la petite production diversifiée et localisée viserait la satisfaction de besoins limités, où les rapports entre les hommes seraient régis par la coutume et non par une loi bourgeoise dont la priorité est de défendre la propriété privée »[1].

Pierre Thiesset remarque également que Carpenter est l’un des premiers auteurs à s’en prendre à la science, cette autre idole du culte du progrès :

« Il l’accuse de transformer notre représentation du monde, de tout quantifier, de tout découper, de tout morceler, de tout réduire à des abstractions. La vie est chosifiée, l’environnement se trouve déréalisé, l’intellect prend le pas sur l’émotion, la perception »[2].

Carpenter appelle à libérer les corps et prône un rapport sensuel au monde. Il s’intéresse aux liens d’interdépendance qui unissent les hommes entre eux et à la nature, et il prévoit le développement d’une « conscience cosmique ». Ce penseur romantique est un socialiste anti-industriel, un anti-moderne qui plaide pour la rusticité, l’artisanat et la paysannerie et s’oppose à la mécanisation. Il veut transformer le quotidien des hommes, embellir la vie de tous les jours et diriger la société vers un communisme respectueux de la liberté individuelle. L’ensauvagement doit nous guérir de la Civilisation, ce cauchemar de la vie moderne.

[1] Pierre Thiesset, « Edward Carpenter », in Cédric Biagini & al. (éd.), Aux origines de la décroissance – Cinquante penseurs, Paris, L’Echappée – Vierzon, Le Pas de Côté – Montréal, Ecosociété, 2017, p. 48.

[2] Idem, p. 49.