Quoique libéral et disciple revendiqué d’Adam Smith, l’historien et économiste Sismondi a été l’un des critiques les plus résolus du processus d’industrialisation et de ses conséquence néfastes sur les plans économiques et sociaux. Il s’en explique dans plusieurs textes.

A. Nouveaux principes d’économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population (1819 ; 2e éd. 1827)

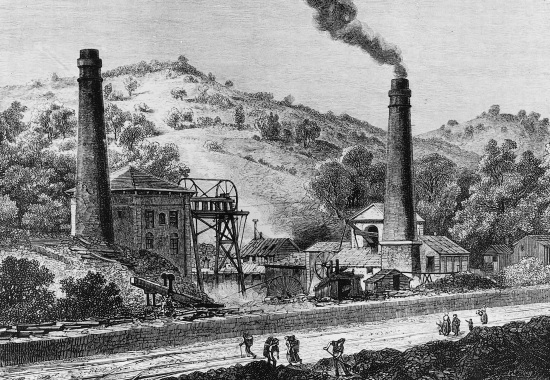

Dans ce texte, Sismondi critique le processus de mécanisation, qu’il juge dangereux pour les ouvriers (accidents) et profitable aux seuls manufacturiers. Face à Jean-Baptiste Say, il défend la thèse du chômage technologique. Selon lui en effet, le rythme élevé du progrès technique fait que les anciens producteurs ne peuvent résister qu’en bradant les prix et donc les salaires. Ainsi, les ouvriers, sous-payés, ne peuvent plus même acheter ce qu’ils produisent, ce qui finit par provoquer des faillites d’entreprises.

Sismondi critique donc l’organisation moderne de la société qui fait périr les artisans. Il comprend que les tisserands s’en prennent aux « power looms » qui les privent de travail. Bien que libéral, il réclame (contrairement à B. Constant) l’intervention de l’Etat pour protéger la classe ouvrière, pour lutter contre les excès de la concurrence et pour réguler le progrès afin d’éviter la crise économique et le chômage. Il préconise aussi la prise en charge de l’ouvrier malade ou sans travail par son patron : c’est ce qu’il appelle la « garantie professionnelle ». Il prône enfin le retour à l’artisanat et à la petite propriété agricole. D’après lui en effet, l’introduction de nouvelles machines ne profite qu’au patronat, car les profits grossissent alors que les salaires restent les mêmes. Il considère que l’augmentation des capacités de production permise par les machines mène à des faillites : la consommation ne peut pas suivre le surplus de production puisque les ouvriers ne sont pas payés à leur juste valeur. La concurrence incite par ailleurs les entreprises à investir sans cesse, ce qui cause des faillites en chaîne. Si la machine est un moyen privilégié de l’accumulation c’est parce qu’elle n’a pas besoin de salaire.

En fin de compte, Sismondi résume sa vision de l’avenir de la société industrielle dans une formule restée célèbre :

« Si le machinisme arrivait à un tel degré de perfection que le roi d’Angleterre pût en tournant une manivelle produire tout ce qui serait nécessaire aux besoins de la population, qu’adviendrait-il de la nation anglaise ? »

Référence : Nicolas Eyguesier, « Notes sur la naissance de l’industrialisme (1815-1830) », in Bertrand Louart (éd.), Retour sur la Révolution industrielle, Paris, Editions La Lenteur, 2016, pp. 17-86 (collection « Notes et morceaux choisis », no 12).

B. « Gandalin et le manche à balai, ou l’homme-machine », extrait de «Balance des consommations avec les productions », 1er essai des Etudes sur l’économie politique, Bruxelles, 1837-38, t. I, pp. 49-113

Dans ce passage, Sismondi décrit le mécanisme de la surproduction industrielle en utilisant la fable de Gandalin, que l’on trouve déjà chez Wieland et Goethe, et qui sera reprise ultérieurement par Günther Anders.

p. 60-62 : « […] Ce fut seulement sous le règne de Louis XV qu’on vit tous les moralistes s’accorder à encourager le travail, à flétrir la fainéantise. A la même époque, des philosophes commencèrent à s’occuper de la formation de la richesse. Ils annoncèrent à la société qu’elle était nourrie toute entière par le travail ; ils signalèrent les capitaux comme mettant ce travail en mouvement ; ils recommandèrent de les employer de préférence dans le commerce où la circulation était la plus rapide, pour qu’ils missent plus de travail en mouvement. Enfin, ils appelèrent de tous leurs vœux la production, qui leur semblait identique avec la richesse, et à cette époque ils avaient pleinement raison ».

« Mais nous nous souvenons d’avoir entendu conter dans notre enfance qu’au temps des enchantements, Gandalin, qui logeait un sorcier dans sa maison, remarqua qu’il prenait chaque matin un manche à balai, et que disant sur lui quelques paroles magiques, il en faisait un porteur d’eau qui allait aussitôt chercher pour lui autant de seaux d’eau qu’il en désirait. Gandalin, le matin suivant, se cacha derrière une porte, et en prêtant toute son attention, il surprit les paroles magiques que le sorcier avait prononcées pour faire son enchantement ; il ne put entendre cependant celles qu’il dit ensuite pour le défaire. Aussitôt que le sorcier fût sorti, Gandalin répéta l’expérience ; il prit le manche à balai, il prononça les mots mystérieux, et le manche à balai porteur d’eau partit pour la rivière et revint avec sa charge, il retourna et revint encore, une seconde, une troisième fois ; déjà le réservoir de Gandalin était plein et l’eau inondait son appartement. C’est assez, cria-t-il, arrêtez ; mais l’homme machine ne voyait et n’entendait rien ; insensible et infatigable, il aurait porté dans la maison toute l’eau de la rivière. Gandalin, au désespoir, s’arma d’une hache, il en frappa à coups redoublés son porteur d’eau insensible ; il voyait alors tomber sur le sol les fragments du manche à balai, mais aussitôt ils se relevaient, ils revêtaient leur forme magique et couraient à la rivière. Au lieu d’un porteur d’eau, il en eut quatre, il en eut huit, il en eut seize, plus il combattait, plus il renversait d’hommes machines, et plus d’hommes machines se relevaient pour faire malgré lui son travail. La rivière toute entière aurait passé chez lui, si heureusement le sorcier n’était revenu et n’avait détruit le charme ».

« L’eau cependant est une bonne chose, l’eau non moins que le travail, non moins que le capital, est nécessaire à la vie. Mais on peut avoir trop, même des meilleures choses. Des paroles magiques prononcées par des philosophes, il y a bientôt soixante ans, ont remis le travail en honneur. Des causes politiques, plus puissantes encore que ces paroles magiques, ont changé tous les hommes en industriels ; ils entassent les productions sur les marchés bien plus rapidement que les manches à balai ne transportaient l’eau, sans se soucier si le réservoir est plein. Chaque nouvelle application de la science aux arts utiles, comme la hache de Gandalin, abat l’homme machine que des paroles magiques avaient fait mouvoir, mais pour en faire aussitôt relever deux, quatre, huit, seize, à sa place : la production continue à s’accroître avec une rapidité sans mesure. Le moment n’est-il pas venu, le moment du moins ne peut-il pas venir, où il faudra dire : C’est trop ? ».

C. « De l’organisation économique de la société humaine », 13e essai des Etudes sur l’économie politique, Bruxelles, 1837-38, t. II, pp. 149-192

Conscient d’aller à l’encontre de tous ses collègues économistes, Sismondi persiste à dénoncer, comparaisons historiques à l’appui, les méfaits de l’industrialisation en montrant qu’elle nuit profondément à la classe des travailleurs et qu’elle ne profite finalement à personne, par même aux patrons et aux consommateurs.

pp. 149-153 : « Aucune des sciences sociales n’a, dans le cours du dernier siècle, été cultivée avec plus de zèle que l’économie politique ; aucune ne peut présenter plus de noms illustrés par l’étendue des connaissances ou la noblesse du caractère ; aucune ne compte parmi ses écrivains tant de profonds penseurs et de philosophes. S’il en est un, Adam Smith, que nous considérions plus particulièrement comme notre maître, nous en pourrions nommer plusieurs que nous nous honorons d’appeler nos amis, plusieurs qui réunissent à nos yeux, et dans leur esprit et dans leur âme, tout ce qui doit inspirer le respect. Ce n’est donc point sans un sentiment de défiance et de crainte que nous nous avançons par un chemin absolument différent du leur, que nous développons successivement un système qui s’écarte également de tous ceux qu’ils ont suivis. Les économistes ne font point naître les événements du monde industriel, ils se contentent de les observer et de les expliquer. Nous ne leur attribuons donc point ses souffrances ; mais la différence entre eux et nous, c’est que, témoins comme nous d’une direction toute nouvelle que suit aujourd’hui l’esprit humain, d’une ardeur industrielle qui semble saisir tous les Etats, d’un empressement à innover, à perfectionner, à produire dans tous les arts, dans toutes les applications des forces humaines, ils y ont applaudi de tout leur cœur, ils ont appelé toutes les énergies latentes à les seconder, à rivaliser les unes avec les autres pour aller toujours plus vite ; et nous, au contraire, nous n’avons senti que de l’alarme de ce mouvement qui entraîne la société ; nous en avons signalé les fâcheuses conséquences dans le présent ; nous en avons annoncé de plus fâcheuses à l’avenir, et nous avons appelé tous les penseurs, tous les gens de bien, tous les amis de l’humanité, à nous aider à retenir, à retarder le char social, qui, dans sa course accélérée, nous paraît se précipiter vers l’abîme ».

« Une appréciation si différente des effets du mouvement social n’est point pour nous la conséquence de l’esprit de système, car nous avons commencé par adopter pleinement les principes de l’école dominante, et ce n’est que lentement, entraîné par les faits, par les observations, que nous les avons abandonnés l’un après l’autre. Nous avons été frappé des souffrances de la société à l’époque même où l’on célébrait ses progrès merveilleux. Plus occupé d’histoire que les autres économistes, plus à portée, en conséquence, de comparer les temps présents aux passés, nous avons cherché quels étaient ceux qui recueillaient les fruits de toutes les merveilles des arts qui s’opéraient sous nos yeux, de cette activité si éblouissante qui multiplie en même temps les forces humaines, les capitaux, les moyens de transports, les communications entre tout l’univers qui nous fait tous travailler à nous supplanter les uns les autres. Nous avons cherché, et tandis que nous avons reconnu dans notre siècle le triomphe des choses, l’homme nous a paru plus mal partagé qu’il n’eût été jamais. »

« Le premier objet présenté à notre admiration était le progrès des manufactures ; c’est par lui que l’industrie de notre siècle diffère le plus complètement de celle des siècles passés ; c’est par l’application des sciences aux arts utiles, que l’homme a acquis de nos jours un si grand empire sur la nature, qu’il a contraint tous les éléments à exécuter un ouvrage humain ; que, tandis qu’il oblige des machines mues par le vent, l’eau, la vapeur, à montrer de l’adresse et de la précision, il peut dispenser l’ouvrier de tout apprentissage, il peut employer des enfants dès l’âge de 6 ans, et ne leur demander ni intelligence, ni force morale ; c’est dans les manufactures que des capitaux supérieurs à ce qu’employa jamais l’industrie, sont réunis dans une seule main, dirigés par une seule tête : c’est dans les manufactures que des milliers d’hommes de femmes, d’enfants assemblés pour l’intérêt d’un seul maître obéissent à une seule volonté ».

« Nous avons regardé en effet, et notre premier sentiment a été celui de l’étonnement et de l’admiration pour un si grand développement de la puissance humaine ; nous avons reconnu en même temps la promptitude et la perfection d’un ouvrage qui aurait semblé plus merveilleux à nos pères que l’œuvre de ces enchanteurs qu’ils étaient si disposés à croire ; mais quand nous nous sommes demandé ensuite qui jouit de tout cela ; quand, détournant nos regards des choses pour les porter sur les hommes, nous avons voulu voir les heureux créés par ce progrès si prodigieux de l’industrie, nous avons commencé à reconnaître combien ce progrès est fallacieux ».

« Qui sont les heureux que fait la manufacture ? Sans doute, il faut le demander avant tout à l’Angleterre, car ce pays a tellement dépassé tous les autres dans la carrière industrielle, ses capitaux sont si immenses, ses machines si perfectionnées, son savoir si immédiatement employé au service des arts utiles, que ses succès ont causé la jalousie et l’émulation de toutes les autres nations. Il faut encore, en Angleterre, le demander avant tout autre à la manufacture de coton. Cette manufacture, qui fournit seule la moitié des exportations de l’Angleterre, quatre fois plus que celle de laine, huit fois plus que celle de toile, douze fois plus que celle de quincaillerie ; cette manufacture, qui emploie quinze cent mille ouvriers de tout âge et de tout sexe, et qui est considérée désormais comme le plus ferme appui de la prospérité britannique. Qui sont les heureux ? Ah ! certes ce ne sont pas les quinze cent mille ouvriers qu’elle fait vivre. Nous serons appelé plus tard à faire ressortir quelques-uns des détails du système des factories, à relever quelques-unes de ses horreurs, telles qu’elles ont été exposées dans les différentes enquêtes ordonnées par le parlement. Nous verrons alors que ces malheureux ouvriers vivent dans une atmosphère toujours chauffée au-dessus de 80° de Fahrenheit, ou 22 de Réaumur , toujours imprégnée de particules de coton, toujours corrompue par l’huile et d’autres émanations méphitiques, atteignent rarement l’âge de quarante ans, et qu’à cet âge ils sont presque toujours congédiés comme n’étant plus propres au travail ; qu’ils ont, pour la plupart, vieilli avant le temps dans la misère, la saleté et le vice ; que le travail principal est fait par de malheureux enfants de l’âge de six à treize ans, autrefois vendus par les dépôts de mendicité, aujourd’hui vendus par leurs parents ; vendus, disons-nous, car leur travail est forcé par des châtiments, et le salaire n’en est pas pour eux ; que tous les développements de l’intelligence, comme tous les plaisirs de la vie leur sont interdits par une application sans relâche ; qu’on ne peut les tenir éveillés que par les coups, à cause de la fatigue à laquelle ils succombent ; qu’on les a fait travailler jusqu’à quatorze heures par jour et davantage ; qu’un statut du parlement obtenu pour leur protection a enfin réduit leur travail à douze heures par jour, mais que ses intentions bienfaisantes ont été frustrées par l’accélération des machines ; or celle-ci est telle que, tandis que l’enfant qui, pour filer, est obligé de suivre les mouvements de son métier, faisait en 1815 huit milles par jour, il était obligé en 1832 d’en faire vingt et même vingt-cinq. Cette marche continuelle, jointe au travail, a sur la santé les effets les plus funestes. Les rapports des médecins sur les maladies et la mortalité des ouvriers employés dans les manufactures de coton font frissonner. Loin donc de se demander si la manufacture de coton fait le bonheur des quinze cent mille ouvriers anglais qui y sont employés, on doit plutôt se demander si aucun avantage pécuniaire peut jamais compenser pour une nation le sacrifice de quinze cent mille individus dont la santé est détruite, dont la vie est accourcie de moitié, dont l’éducation est supprimée pour faire place à un travail sans relâche, dont l’intelligence est étouffée, dont la moralité est corrompue, en qui l’amour même des pères pour leurs enfants est sacrifié à la cupidité » .

Sismondi démontre ensuite que ni les patrons, au demeurant peu nombreux, ni les consommateurs, ne profitent réellement du système manufacturier. Puis il conclut ainsi :

pp. 155-156 : « Ainsi nos premières recherches, dès que nous avons voulu nous occuper des hommes et non plus des choses, nous ont fait sentir tout ce qu’il y avait de fallacieux dans une prospérité d’abord si éblouissante. Nous nous sommes dès lors efforcé d’appeler l’attention sur la fausse route que suivait l’industrialisme ; nous avons montré les machines enlevant le pain aux artisans, la concurrence universelle réduisant les bénéfices légitimes de tout travail, la production exubérante étouffant le pauvre au lieu de lui procurer l’abondance, et nous avons dès lors été accueilli par une clameur presque universelle. On nous reprochait d’être ennemi des lumières, ennemi des progrès : on nous demandait avec dérision comment nous pouvions croire à un surplus de production, tandis que tant de pauvres étaient dans le besoin ; on croyait nous répondre avec des contes d’enfants, et faisant comparaître un géant qui représentait la force du vent, un autre la force de l’eau, un autre la force de la vapeur, on nous demandait si nous conseillerions à l’homme d’être assez dupe pour refuser leur assistance quand il s’offraient à faire un ouvrage humain. Nos réponses auraient fait peu d’impression, le temps a répondu pour nous. L’industrialisme a marché, la production a continué à s’accroître, mais avec elle s’est accrue aussi la détresse du producteur. Les crises des manufactures se reproduisaient autrefois au bout d’un cycle de quelques années, aujourd’hui, il dure à peine quelques mois, quelques semaines : qu’on ouvre au hasard quelque journal anglais quotidien que ce soit, on est sûr d’y trouver les détails d’une effroyable misère, tour à tour dans l’un ou dans l’autre des districts manufacturiers. Le commerce semble un malade dans un état de fièvre ardente, on s’étonne et l’on s’effraie de la prodigieuse rapidité de ses pulsations ».

D. « De la protection accordée autrefois aux arts utiles, et de ce que l’on peut faire aujourd’hui pour eux », 15e essai des Etudes sur l’économie politique, Bruxelles, 1837-38, t. II, pp. 234-261

Dans cet essai, Sismondi tire les conséquences de ses observations et conclut qu’il ne faut plus apporter d’encouragements à l’innovation et à la production industrielle, quitte d’ailleurs à priver celle-ci de capitaux.

p. 255-257 : « […] Que peut-on faire cependant pour porter remède à des maux si graves dans le présent, et qui nous semblent à nous-mêmes plus redoutables encore dans l’avenir ? Nous l’avons dit, nous ne connaissons que des palliatifs. Le premier, le plus important, c’est d’éclairer l’opinion : le second, de ne donner plus d’encouragement aux inventions nouvelles ; le troisième, d’écarter les grands capitaux des entreprises industrielles. Si ces trois palliatifs, car nous convenons qu’il ne faut pas y voir autre chose, étaient administrés avec constance et intelligence, nous ne croyons pas qu’ils demeurassent sans efficace ».

« Il y a dans le caractère humain une puissance d’habitudes, ou si l’on veut, une force d’inertie qui, bien souvent, a été l’ancre de sûreté de la société. Cette force d’inertie a longtemps repoussé le jeu commercial, le jeu des manufactures, comme toute espèce de jeu : chacun suivait la routine de son métier, le perfectionnait, l’agrandissait lentement, mais sans tenter des révolutions dans l’industrie. Ce sont les gouvernements qui, depuis un demi-siècle surtout, ont cru n’avoir pas de plus importante affaire que de favoriser les arts, le commerce et les manufactures : ce sont eux qui ont répété sans cesse à leurs sujets, qui les ont poussé au commerce d’exportation, qui ont fait consister la prospérité des Etats à produire beaucoup et consommer peu, et ne rien réimporter. Ils ne se sont pas contenté d’exhortations ni même de récompenses offertes à toutes les inventions, à toutes les importations de procédés pour accélérer le travail ; ils ont mis dans chaque Etat l’industrie en serre chaude, ils ont forcé son développement prématuré ; tout leur système de douanes, tous leurs traités de commerce, et la plus grande partie de leurs relations diplomatiques tendent au même but. Aujourd’hui même que la souffrance de leurs sujets devrait les faire réfléchir, ils s’animent toujours plus dans la même carrière ; le Pacha qui voudrait civiliser l’Egypte, ou le Tzar qui voudrait barbariser l’Europe s’y prennent de la même manière : chaque année ils augmentent le nombre de leurs manufactures par l’action la plus directe du pouvoir ; et en même temps, l’Angleterre et la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la Suisse redoublent d’efforts pour étendre toujours plus loin leurs marchés dans les pays étrangers. La cupidité mercantile n’est sans doute point étrangère à la crise qu’éprouve aujourd’hui l’Europe ; mais si elle avait été laissée à ses seules forces, elle se serait peut-être calmée ; tout au moins l’encombrement sous lequel nous étouffons ne se serait pas manifesté de longtemps ».

« S’il était une fois bien reconnu, bien démontré que la consommation ne peut s’accroître qu’avec l’augmentation du revenu ; que tout effort pour sous-vendre des rivaux, pour fonder la prospérité d’une manufacture nouvelle sur la ruine d’une ancienne, est également injuste et immoral, soit qu’on se propose la désolation de rivaux étrangers ou nationaux ; que cette mauvaise action est encore nécessairement punie à la longue par l’augmentation de l’encombrement, par la baisse des prix, des salaires, des profits et par la misère de tous ; que l’épargne du travail ne produit aucun bénéfice national qu’autant que tout le travail épargné trouve à s’employer aussi profitablement qu’auparavant. Si enfin il était bien reconnu que le but de l’économie politique et de l’action du gouvernement, c’est le bonheur des hommes et de tous les hommes, non l’accumulation des choses, on peut se flatter que cette action désastreuse du gouvernement pour pousser à l’industrialisme cesserait ; alors aussi toutes les académies, toutes les sociétés d’agriculture et d’industrie cesseraient d’offrir des prix à quiconque troublerait le plus l’équilibre nécessaire entre la production et la consommation, à quiconque rendrait plus inutile le travail humain, plus surnuméraire l’ouvrier qui n’a que son travail pour vivre ; alors enfin, les citoyens généreux, les patriotes, ne croiraient plus servir leur pays en renonçant eux-mêmes à une vie de développements moraux et de jouissances intellectuelles pour créer de prétendues richesses, qui cessent d’être utiles dès que leur valeur échangeable décroît avec l’accroissement de leur quantité ».